Accueil

Actualités

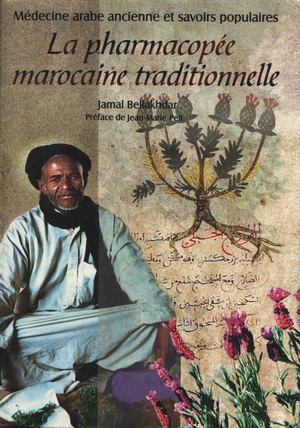

Le livre de Jamal Bellakhdar (La pharmacopée marocaine traditionnelle. Médecine arabe ancienne et savoirs populaires. Paris, Ibis Press, 1997. 764 p. 12 pl.), épuisé depuis longtemps, est le résultat de longues années d'enquêtes de terrain et de recherches bibliographiques, tant dans les ouvrages des anciens savants de langue arabe que dans les publications scientifiques modernes.

Il contient en particulier de nombreux noms populaires, que l'auteur prend soin de situer précisément dans l'espace, en donnant sa source quand il la reproduit d'un livre publié, et en nous donnant leur sens quand ces noms sont motivés, ou leur étymologie. Un linguiste n'aurait pas fait mieux, et nous remercions l'auteur de nous avoir permis de reproduire ces noms sur Pl@ntUse.

Un survol des noms arabes et berbères permet de constater la richesse des noms à caractère expressif. Il montre aussi à quel point ces noms s'inscrivent dans l'histoire longue des échanges entre l'est et l'ouest de la Méditerranée, mais aussi entre le nord et le sud. Cela est bien connu des linguistes, mais mérite d'être rappelé. De nombreux noms viennent de l'arabe classique ou de l'arabe de l'est, qui incorporent des noms empruntés au grec, au persan, aux langues indiennes et au turc. Mais on trouve aussi, en particulier en berbère, des noms d'origine latine, qui remontent probablement à l'époque de l'Empire romain, qui a duré de 146 BC à 670 AD environ. Bien plus tard, des noms français ou espagnols ont été empruntés pour désigner des plantes introduites.

Parmi les exemples de noms latins empruntés par le berbère, on citera taydā (taeda) pour Pinus halepensis ou tarūbiya (rubia) pour Rubia tinctorum.

Les notices mises en ligne suivent le plan du livre. Le botaniste pourra les utiliser en cherchant par famille. Il restera à mettre à jour la nomenclature, mais aussi à créer des index. Les noms seront également recopiés dans les pages espèces de Pl@ntUse, pour qu'ils puissent être retrouvés facilement.

Seules les notices sur les plantes ont été reprises. Le livre contient aussi des notices sur les produits animaux et minéraux.

Il nous reste à attendre la publication d'une version révisée et augmentée (de 25% !) du livre, que l'auteur nous annonce pour une année proche.

17 mars 2015

PS. Ces pages viennent s'ajouter aux noms algériens de Trabut et à l'ethnobotanique tunisienne de Le Floc'h. Votre collaboration est la bienvenue.

La plante du mois : la clématite

Suite à ma question sur l'usage de tiges de seringat ou de lilas comme mirliton, le forum ethnobotanique de Tela a dérivé sur la moelle de sureau et la clématite (Clematis vitalba). Cette plante a éveillé les souvenirs de jeux interdits à la campagne, quand les enfants fumaient des entre-nœuds de clématite. Aujourd'hui, il semble que les enfants des villes fument autre chose… Ce fait est attesté dans de nombreuses régions, et mentionné par Marcel Pagnol et Louis Pergaud dans La Guerre des Boutons. Une chose étonnante est que les noms locaux de la clématite sont restés bien vivants : herbe aux gueux, ravissano, tiran d'bribeu…

Deux noms m'ont intrigués, et j'ai découvert des développements insoupçonnés :

- dans de nombreuses régions, la clématite s'appelle viorne ou vioche. Les botanistes de la Renaissance le remarquent (Viorna vulgi, Lobel ; Viburnum Gallorum, Bellon), et même le Dictionnaire culturel du Robert note que le sens populaire de viorne est "clématite". Plus fort, quand on lit l'une des rares attestions en latin classique de viburnum, on trouve les vers de Virgile :

- Verum hæc tantum alias inter caput extulit urbes Quantum lenta solent inter viburna cupressi,

- traduit classiquement par :

- Mais cette Rome a élevé sa tête entre les autres villes autant que les cyprès ont coutume d’élever la leur entre les viornes flexibles.

Il est clair que ces viornes sont des clématites, contrairement à ce qu'écrivent les latinistes ! Ce sens de "clématite" a d'ailleurs été repris par Linné qui a créé un Clematis viorna pour une espèce américaine.

- en Normandie et ailleurs, la clématite est la liane ou lienne. Ce mot a été repris par les colons français des Antilles pour désigner les lianes tropicales, car dans l'Ouest de la France, seule la clématite a de longues tiges sarmenteuses et ligneuses. Du français, le mot a été emprunté par l'anglais liana et est devenu le nom générique de cette forme de vie typique des tropiques.

Grâce aux télabotanistes, Pl@ntUse s'est enrichi de pages fournies sur la clématite et sur les substituts du tabac, qui sont nombreux…

En prime, on trouvera des notes fouillées sur l'étymologie des noms Clematis, vitalba, Viburnum, viorne, liane et mancienne.

Curiosa

Pourquoi seringat est-il le nom de Philadelphus coronarius, alors que c'est le lilas qui s'appelle Syringa ? Ma perplexité a été redoublée quand j'ai lu que ce nom venait de l'utilisation des rameaux creux pour faire… des seringues ! Cela a été le début d'une longue quête étymologique, dont nous rendons compte dans notre Dictionnaire étymologique. Mais cette quête se termine en énigme.

Les botanistes de la Renaissance groupaient plusieurs plantes à fleurs odorantes sous le nom de Syringa. Ainsi, Bauhin dans son Pinax (1623) distingue Syringa cærulea, qui est le lilas Syringa vulgaris ; Syringa alba, qui est le seringat Philadelphus coronarius ; et Syringa Arabica foliis mali arantii, qui est le sambac, Jasminum sambac. Il semble en fait que le nom Syringa se soit d'abord appliqué au seringat, mais Linné en a décidé autrement. Cela répond à la première question.

Quant à la deuxième, il faut savoir que l'étymon du latin médiéval syringa est le grec σῦριγξ, -ιγγος - surinx, - ingos, qui signifiait en grec ancien "flûte" ou "fistule". En latin médiéval, cette "flûte" ou "tuyau" a fini par désigner une "seringue". Mais en fait, il ne faut pas comprendre par là nos seringues hypodermiques ou intraveineuses. On appelait syringa tout tuyau dans lequel on pousse un liquide, ce qui s'applique aux seringues de lavement pour le rectum ou l'urètre !

La taille de l'objet convient mieux, mais ce n'est apparemment pas ce sens qu'il faut retenir. Il se pourrait que Tabernaemontanus nous donne la bonne explication en 1625 dans son Neuw Vollkommentlich Kreuterbuch : "on peut utiliser les rameaux comme sifflet, en en enlevant la moelle". Cette explication est bien plus plausible. Il reste à la vérifier expérimentalement. Si vous avez un lilas ou un seringat dans votre jardin, coupez-en un rameau, évidez-en le cœur moelleux, et soufflez dedans pour voir (ou entendre) le résultat. Dites-nous ensuite le résultat sur le forum ethnobotanique de Tela Botanica.

Pl@ntUse c'est quoi ?

Pl@ntUse est un espace collaboratif d'échange d'informations sur les plantes utiles et les usages des plantes. Il ne vise pas à dupliquer les encyclopédies existantes (y compris Wikipedia), mais à offrir des fonctions complémentaires, telles que :

- mise en ligne de ressources que vous pouvez réutiliser

- portail vers les ressources pertinentes existant sur Internet

- introduction thématique ou bibliographique à tout sujet d'intérêt

- listes d'espèces (les légumes secs cultivés en France, les céréales du monde...)

- noms populaires ou vernaculaires

- Dictionnaire étymologique des noms de plantes

- galeries de portraits des cultivars (variétés)

- ouvrages et articles anciens sur les plantes utiles

- publications originales

- iconographie

- espace de questions-réponses

Les domaines couverts

Plus de 35 000 pages ont été ouvertes pour des plantes attestées comme utilisées. Voir la liste. Toutes ne sont pas encore documentées, mais les pages offrent déjà des liens utiles. Parmi les groupes traités, on trouve :

- Annona

- Artemisia

- Diospyros

- Phaseolus

- Salvia

- Vernonia

- Vigna

- Zanthoxylum

- Zingiberaceae

- Plantes à usages ludiques

- Plantes utilisées pour les colliers

- Plantes à savon

- Légumes secs

- Légumes-fleurs

- Oléagineux

- Absinthe (histoire)

- Crucifères légumières

Par ailleurs, de nombreux livres sont en ligne :

- Dioscoride, Materia Medica (en grec)

- Rolland Eugène, 1896-1914, Flore populaire. Tous les noms du domaine français en 11 volumes.

- Vilmorin-Andrieux, 1904, Les plantes potagères, la référence incontournable sur les légumes anciens.

- Vilmorin-Andrieux, 1880 et 1909 Les meilleurs blés, catalogue du début du XXe siècle

- Cazin, 1868, Traité des plantes médicinales

- Camus, 1894, Livre d'heures d'Anne de Bretagne

- Alphonse de Candolle, 1882, Origine des plantes cultivées. Un classique

- Suzanne Lafage, 2002, noms de plantes du Lexique français de Côte d'Ivoire

- Le Floc'h, 1983, Ethnobotanique tunisienne

- Sturtevant, 1919, Notes on edible plants

- Targioni-Tozzetti, 1853, Cenni storici

- Garcia da Orta, 1563, Coloquios dos simples

- Introduction aux noms dans les langues du monde

- Noms des plantes cultivées dans les langues européennes

- L'Agriculture nabatéenne

- Acides gras

La méthode de travail

Elle est bien sûr évolutive et ouverte à la discussion. L'idée de base n'est pas de produire des synthèses consensuelles, et encore moins de faire du copier-coller de seconde-main, ce qui conduit à un déluge de données non sourcées. Internet fourmille de sites d'amateurs qui compilent des données provenant d'ouvrages de vulgarisation, sans donner leurs sources et souvent en ajoutant des erreurs. Ces données sont souvent anciennes, approximatives ou fausses.

Notre priorité est de donner un accès direct aux sources, quand celles-ci sont libres d'accès, et de fournir des matériaux solides pour permettre à chacun de faire ses propres synthèses. Vous êtes donc invité à mettre en ligne des corpus de données, qui sont à la base du travail de tous, mais ne sont que rarement publiés, obligeant chacun à repartir de zéro.

Dans le même esprit, nous estimons inutile de dupliquer les bons sites existants. C'est pourquoi nous privilégions les liens vers ces sites. Pl@ntUse a ainsi vocation à être un portail vars les bonnes sources sur Internet.

On peut créer tout type de page. Des modèles ont été élaborés pour créer des pages de structure similaire ayant un contenu similaire. De telles pages se trouvent facilement par catégories ou portails. Si vous souhaitez téléverser de nouveaux types d'information, renseignez-vous auprès des administrateurs, qui vous aideront à créer et utiliser un nouveau modèle.

Comme il est d'usage dans la communauté scientifique, nous mentionnons le ou les auteurs de chaque contribution, chaque fois qu'il s'agit d'un texte structuré qui résulte d'une synthèse critique. Cependant, la plupart des contributions pourront être corrigées ou mises à jour, dans la mesure où cela fera consensus. Voir à Aide:Auteurs des contributions

Toute page a vocation à être disponible en français et en anglais. Par défaut, nous commençons par le français, sauf pour les ouvrages écrits en anglais. Vous pouvez collaborer en traduisant.