Cibotium barometz

Cibotium barometz (L.) J. Sm.

| Ordre | Cyatheales |

|---|---|

| Famille | Cibotiaceae |

| Genre | Cibotium |

2n =

Origine : Asie du Sud, Chine, Japon

sauvage et cultivé

| Français | |

|---|---|

| Anglais |

- médicinal

Description

Noms populaires

| français | |

| anglais | Scythian lamb, Tartarian lamb, golden lamb |

| allemand | Chinesischer Schatullenfarn |

| chinois | 金毛狗蕨 - jin mao gou jue, "chien aux poils dorés" ; huang gou tou, "tête de chien jaune" (Flora of China) ; gouji |

| Philippines | borabor (ilokano), salagisog (bikol), tinampa (igorot) (PROSEA) |

| Indonésie | penawar jambi, paku simpai, bulu jambe (PROSEA) |

| Malaysia | penawar jambi, bulu pusi, bulu empusi (PROSEA) |

| Thaïlande | kut phipa (nord), wan kai noi (central), ninla phosi (péninsulaire) (PROSEA) |

| Vietnam | cẩu tích, lông cu li, ráng cát tu, cây lông khỉ (PROSEA) |

- Voir l'étymologie de barometz

Classification

Cibotium barometz (L.) J. Sm. (1842)

basionyme :

- Polypodium barometz L. (1753)

synonyme :

- Dicksonia baranetz Link (1841)

Histoire

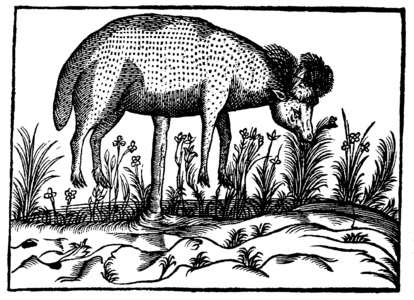

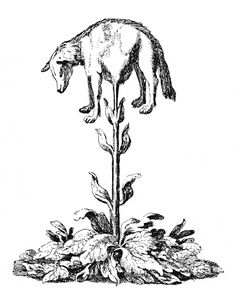

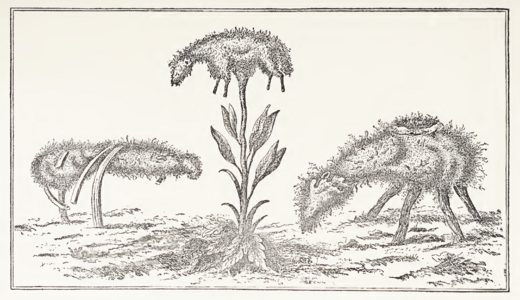

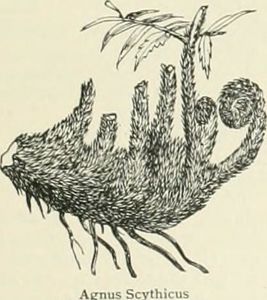

La légende du barometz a beaucoup évolué. Pour Lee (1887), l'origine en seraient les récits sur une plante dont les fruits donnent une laine blanche comme celle du mouton, autrement dit le cotonnier. Mandeville donne un dessin proche de ce récit, sauf que les fruits ne donnent plus de la laine, mais des moutons entiers. Cette croyance se serait croisée avec une légende talmudique d'une créature reliée au sol par un cordon ombilical. Elle s'est appelée agneau de Scythie, agneau de Tartarie ou barometz (nom "tartare" emprunté au russe баранец - baranec, "petit mouton") dans le sud de la Russie ; Kaempfer (1712) signale que dans cette région, on fait des outres avec la peau de foetus d'agneau. Ces outres très fines ont pu être prises pour des gourdes (fruits du Lagenaria siceraria), d'où l'allusion au fait que le barometz naîtrait d'une graine de melon ou de gourde.

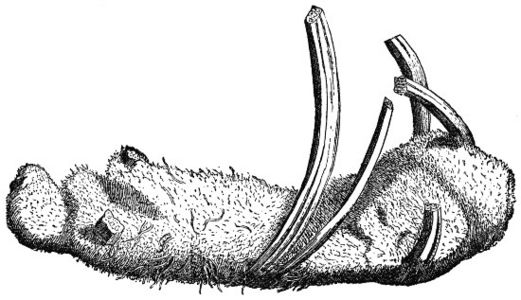

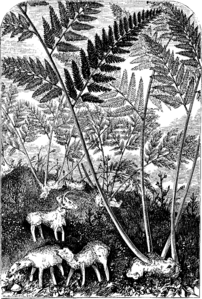

Ce n'est qu'à partir de 1698 (Sloane) et 1725 (Breyn) qu'on voit apparaître la fougère comme un produit médicinal chinois. Appelée "chien aux poils dorés" en chinois, le rhizome de cette fougère était façonné en forme de chien, quatre bases de feuilles formant les pattes. En Europe, ce chien est devenu un mouton, et ce mouton végétal ne pouvait être que le barometz.

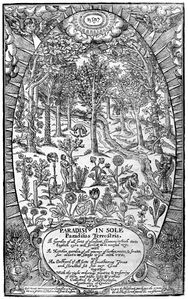

En 1751, l’Encyclopédie de Diderot et d'Alembert réfute la légende de l’Agnus scythicus et cite de nombreux auteurs qui l'ont propagée, en ajoutant une réflexion théorique sur la qualité des témoignages.

Bertuch (1801) a dû voir les rhizomes, dont il dit justement qu'ils sont "jaune brun", mais pense que les poils proviennent d'une mousse et non de la fougère-même ; par ailleurs, il situe cette fougère en "Tartarie", et non en Chine. Il est vrai que son chapitre parle des "animaux fabuleux".

Entre temps, Linné a repris ce nom de barometz en 1753 comme épithète de cette fougère en arbre dont les rhizomes arrivaient dans les cabinets de curiosité.

____________________

Sources

- Texte de Jean de Mandeville, 1357 : Sy vous dy qe en passant par la terre de Cathay vers la haute Ynde et vers Bachcharie l'em passe par une regioun qe homme appelle cadilhe qe est mult beal pays et grant. la croistune manere de fruit aussy comme cahourdes, et quant ils sont maures homme les fent par my et troeve homme dedeinz une bestoille en char et en os et en sanc auxi comme un petit aignel sanz laine qe l'em mange, et le fruit et le bestoille, et c'est bien grant mervaille de ceo fruit, et si est grant ouvre de nature. Le livre des merveilles du monde. Edition critique par Christiane Deluz, Paris, CNRS, 2000. p.427.

- Texte de Sigismund von Herberstein, 1571 : Inter Vuolgam & iaick fluvios, circa mare caspium, habitabant quondam Savuolhenses reges... (Tartaros)... in qua dum esset legatione, semen quoddam in ea insula, melonum semini, paulo maius ac rotundius, alio qui haud dissimile, vidisse : ex quo in terram condito, quiddam agno persimile, quinque palmarum altitudine succresceret : id quos eorum lingua Boranetz, quasi agnellum dicas, vocaretur. nam & caput, oculos, aures, cæteraque omnia in formam agni recens editi, pellem præterea subtilissimam habere, qua plurimi in eis regionibus ad subducenda capitis tegumenta uterentur, eiusmodi pelles vidisse se, multi coram nobis testabantur. Aiebat insuper, plantam illam, si tamen plantam vocari phas est, sanguinem quidem habere, carnem tamen nullam : verum carnis loco, materiam quandam cancrorum carni persimilem, ungulas porro non ut agni corneas, sed pilis quibusdam ad cornu similitudinem vestitas : radicem illi ad umbilicum, seu ventris medium esse, vivere aunt tandiu, donec de pastis circum se herbis, radix ipsa inopia pabuli arescat. Miram huius plantæ dulcedinem esse : propter quam a lupis, cæterisque rapacibus animalibus multum appeteretur. Sigismund von Herberstein, 1571, Rerum Moscoviticarum commentarii Sigismundi Liberi baronis in Herberstain. Bâle, Oporinus. p. 99-100

- Texte de Jakob Reutenfels, 1680 : Inter Volgam verò, & Tanaim apud Samaras populos mirabilis illa herba agnina Boranetz, quam alii Borametz perperam scribunt, generatur, cortice laneo pellem ovinam imitante : quod vellus ritè detractum, vestibus, ac manicis subsuere ad calorem sibi concilandum, proceres sueverunt. Estque tam siccæ, & calidæ indolis, ut priusquam flaccescat, alias circùm herbas arefaciat. Quapropter nonnulli feciùs edocti, sensu præsitam, & gramine vicino vesci, credidere. Jakob Reutenfels, 1680, De rebus Moschoviticis ad serenissimum Magnum Hetruriæ Ducem Cosmum tertium. Patavii, Typis Petri Mariæ Frambotti. 280 p. Livre 4,chap. 2, p. 238 (259 du pdf)

- Lire l'article (1751) de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers de Diderot et d'Alembert (1751 à 1772) : Agnus scythicus, tome 1, 179-180. Il cite Scaliger et de nombreux autres auteurs, et ajoute une réflexion théorique sur la qualité des témoignages.

- Texte de Friedrich Johann Justin Bertuch, 1801 : Le Boramez, ou l'agneau de Scythie / Das Boramez, oder Scythische Lamm. Au commencement de ce siècle on ajoutoit encore foi à la fable, qui disoit, que dans la Tartarie et la Scythie il croissoit une plante singulière de la figure d'un agneau brun, et portée sur une tige, qui lui servoit, pour ainsi dire, du cordon ombilical. Cet agneau mangeoit, disoit-on, toutes les plantes qui l'environnoient et auxquelles il pouvoit atteindre, il périssoit ensuite et se desséchoit quand il ne trouvoit plus de nourriture. Ce qu'il y a de vrai dans cette fable, c'est que le Boramez ou l'agneau Scythe est une mousse laineuse, qui, comme plante parasite, croit souvent en grande masse, et quelque fois même sous la figure représentée ici, sur la grande fougère de Tartarie, et est d'un jaune brun. Tout ce qu'on y ajoute de plus n'est qu'un conte. texte français "Das Boramez, oder Scythische Lamm". Friedrich Justin Bertuch, 1801. Bilderbuch für Kinder, Tome 1, No 59. No 5. et Fig. 6. (Le texte est en deux langues, français et allemand).

- Voir aussi Agneau tartare (Wikipédia)

Usages

Références

- Lee, Henry, 1887. The vegetable lamb of Tartary : a curious fable of the cotton plant, to which is added a sketch of the history of cotton and the cotton trade. London, S. Low, Marston, Searle, & Rivington. 112 p. sur BHL