Thapsia garganica

Thapsia garganica L.

| Ordre | Apiales |

|---|---|

| Famille | Umbelliferae |

| Genre | Thapsia |

2n = 22

Origine : Afrique du Nord

sauvage

| Français | ' |

|---|---|

| Anglais | ' |

- médicinal

Sommaire

Description

- plante vivace, puissante à tige striée, glabre, rameuse dans le haut, atteignant de 0,90 à 1,40 m

- feuilles vertes, glabres. Les primordiales petites, elliptiques et entières, les suivantes palmatilobées. Feuilles de la base de la tige grandes, 2-3 pennatiséquées, les supérieures réduites à une gaine large (Pottier-Alapetite, 1979)

- racine volumineuse, noirâtre extérieurement, blanche intérieurement (Cazin, 1876).

- fleurs jaunes. Ombelle grande à 15-20 rayons. Involucre et involucelle nuls. Ombellules globuleuses

- fruit elliptique, comprimé par le dos, de 10-15 sur 20-25 mm, à échancrures plus ou moins larges au sommet et à la base. Ailes latérales très développées, brillantes, d'un jaune paille, finement striées. (Pottier-Alapetite, 1979).

Écologie, répartition

Thapsia garganica est présente au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye (Dobignard et Chatelain, 2010-11), mais aussi en Turquie, en Espagne, au Portugal, en Italie et en Grèce (Hand, 2011).

Dans la région de l'Achach, au Maroc, elle apprécie les clairières forestières, les pâturages sablonneux et rocailleux, les steppes, dans la plaine et les basses montagnes (Bammi et Douira, 2004).

Noms populaires

| français | thapsia du Mont-Gargan (Pottier-Alapetite, 1979) |

| catalan | tacita (Majorque, Marès et Vigineix, 1880) |

| arabe dialectal | |

| berbère |

|

En arabe, la racine est appelée ابو ناڢع bou nâfa[2][3], soit "père de la santé", ce qui selon Battandier (1900) prouve l'estime que porte la population à cette plante.

- Voir l'étymologie de Thapsia et de garganica

- Voir les noms de la Flore populaire d'Eugène Rolland

Classification

- Thapsia garganica L., Mant. 57 (1767)[4].

- Thapsia sylphium[5] Viv., Fl. Libyc. Spec. 17. (1824)

- Thapsia stenocarpa[5] Pomel Nouv. Mat. Fl. Atl. 313. (1875)

- Thapsia lineariloba[5] Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 314. (1875)

Taxons infraspécifiques

- Thapsia garganica subsp. decussata[5][6] (Lag.) Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 29: 421 (1938).

- Thapsia garganica subsp. typica[6][7] Maire, sensu P.-A., Fl. Tun. 1: 612 (1979).

- Thapsia garganica var. sylphium[5][8] (Viv.) Bég. & Vacc.

- Thapsia garganica var. platycarpa[8] (Viv.) Asch. (Pomel) Batt.

- Thapsia garganica var. angusta[5][8] Faure & Maire

Histoire

Usages

Usages alimentaires

Rachid Meddour[9] (com.pers., 2012) rapporte divers usages alimentaires en Kabylie :

- A Ait Ouabane et Ait Alloua, le couscous cuit à la vapeur du bulbe (mis à ébullition) est consommé (le couscous seul, NDLR) pour ses vertus digestives et tonifiantes.

- A Ait Ouaghlis, les bulbes servent à préparer un mets typique pour la célébration du 1er jour du printemps berbère : le couscous au thapsia ("seksou udheryis").[10]

Usages agricoles

Les Arabes employaient comme topique sur certaines affections articulaires des chevaux un onguent composé de racine et de goudron (Soubeiran, 1870).

Rachid Meddour[9] (com.pers., 2012) ajoute d'autres emplois :

- en usage externe, le bulbe trempé dans de l'huile d'olive sert à masser les mamelles des animaux pour son effet galactogène. Le Thapsia a également la propriété de "gonfler" la peau, ainsi les vendeurs de bétail malhonnêtes frottent leurs bêtes avant de les vendre au marché bien "grosses"!

- Les feuilles et les racines broyées et jetées dans les eaux des oueds, servent à pêcher facilement les poissons ("assommés"?), lesquels sont consommés sans risque aucun d'intoxication.

- Un usage agronomique notoire est celui de déposer des feuilles de Thapsia sur les arbres fruitiers et les vignes au moment de la floraison, elles évitent ainsi l'avortement des fleurs et la chute précoce des fruits. Comme le contact direct des feuilles vertes provoque une dermatite, les paysans se protègent les mains avec de l'huile d'olive.

Usages médicinaux

En Algérie, traditionnellement, le bounéfa, après exsudation d'un suc visqueux obtenue sur des charbons ardents, était frictionné sur la peau en guise de révulsif (Reboulleau, 1856). Bertherand (1855, p. 39) compare l'effet de cette plante à celui du garou.

Rachid Meddour[9] (com.pers., 2012) rapporte divers emplois médicinaux kabyles : « les feuilles fraîches, chauffées et trempées dans de l'huile d'olive, étaient appliquées en cataplasme afin de calmer les douleurs articulaires. Cet usage se retrouvait également à Majorque (Marès et Vigineix, 1880).

Par voie interne, la consommation de la viande cuite en friture, sur quelques tranches de racines de Thapsia (préalablement bouillies dans l'eau), est fortement indiquée dans le traitement des infections utérines chez les femmes ! A Ait Ouaghlis (Bejaia), les racines broyées sont chauffées à petit feu pendant des heures dans de l'huile d'olive, le liquide qui en résulte est utilisé pour traiter la stérilité féminine. (Rachid Meddour[9], com.pers., 2012)

Au Maroc, la réputation de l'efficacité de la plante dans le traitement de la stérilité féminine est si grande qu'un proverbe marocain dit "li ma weldet î ala deryas, ghir taqtâ liyas", ce qui veut dire "celle qui n'a pas réussi à enfanter au moyen de Thapsia, doit perdre l'espoir d'accoucher un jour" (Bellakhdar, 1997).

Utilisations pharmacologiques

Ayant observé l'usage révulsif du bou-néfa, le Docteur Reboulleau (1856) a l'idée de l'améliorer sous la forme d'un emplâtre à base de résine, prescrit contre la bronchite aiguë (Bouchut, 1883). Le succès est tel que Battandier (1900) précise que la racine est exportée en grande quantité et que la résine a été extraite "en grand". Mais il explique également que cette industrie a alors « à peu près cessé». Six ans après, Trabut confirme l'arrêt de la production industrielle de résine en Algérie.

Dans un article intitulé « la thérapeutique par les chiffres », les Docteurs Bourgoin et de Beurmann communiquent la consommation en révulsifs cutanés de la Pharmacie centrale des hôpitaux et hospices civils de Paris entre 1876 et 1885.

| 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cantharides kg | 350 | 272 | 125 | 380 | 459 | 316 | 205 | 421 | 240 | 200 |

| Graines de moutarde | 7960 | 6400 | 7630 | 8040 | 7150 | 7191 | 7040 | 7515 | 7035 | 5905 |

| Sinapismes | 5113 | 5569 | 5314 | 5784 | 6140 | 5833 | 6044 | 5618 | 5750 | 5450 |

| Thapsia | 1248 | 1084 | 1279 | 1055 | 1270 | 757 | 689 | 640 | 770 | 722 |

Pendant cette période, le nombre de patients des hôpitaux parisiens augmente, comme la consommation de presque tous les médicaments les plus usités. Les révulsifs ne suivent pas cette évolution, bien au contraire. « La défaveur qui frappe la résine de thapsia est justifiée par les inconvénients de cette substance dont l'action est lente et mal limitée, douloureuse et insuffisante. » commentaient les auteurs de cette étude.

Le Docteur Fromaget en 1915 en déconseille l'emploi aux infirmières de la Croix Rouge dans un manuel : « Un très mauvais révulsif est le thapsia, qui produit une éruption intense, non seulement sous l'emplâtre, mais tout autour. L'infirmière qui touche l'huile de croton ou le thapsia devra se laver les mains avec soin, pour ne pas se donner des éruptions aux parties du corps qu'elle toucherait. Ces derniers médicaments produisent, non seulement de la rubéfaction, mais de l'urtication, c'est-à-dire une éruption cutanée analogue à celle produite par la piqûre des orties. Ce sont des remèdes qui tombent dans l'oubli. »

Ce traitement a encore été employé « en Algérie jusque dans la première moitié du XXème siècle par les médecins militaires et les médecins des zones rurales mais les résultats irréguliers et incontrôlables qu'ils ont donnés ont conduit à leur abandon total à partir de l'après-guerre, remplacés d'abord par des vésicatoires à base de camphre, moins dangereux, puis par des molécules de synthèse, beaucoup mieux maîtrisables en usage local. » (Bellakhdar J., 2012, com. pers.).

Propriétés

L'huile essentielle extraite des racines contient principalement de l'élimicine (54 à 73 %) et de la latifolone (20–32%) (Avato et Rosito, 2002).

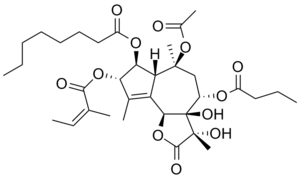

Les racines contiennent principalement les constituants volatiles suivants : les lactones sesquiterpènes δ-cadinene, α- et δ-guaiene, elemol et guaiols (Drew et al., 2012), dont la thapsigargine.

Ali et al. (1985) ont montré que la thapsigargine est capable d'induire la libération d'histamine de diverses cellules (classées par ordre de sensibilité : mésentère, poumon et cœur). Cette propriété est à l'origine des propriétés vésicantes, mais aussi de l'intoxication humaine si elle est consommée en interne

Elle inhibe les protéines membranaires qui pompent le calcium à l’intérieur du réticulum. Couplée à un peptide, c’est une pro-drogue qui peut cibler et, après activation, tuer par apoptose les cellules du cancer de la prostate (Winther et al., 2010).

La plante est également toxique pour les chameaux « car elle contient dans sa partie aérienne un suc rouge et corrosif qui brûle l'estomac de l'animal et le tue » (Cauvet in Le Floc'h, 1983). Les éleveurs musèlent pour cela leurs bêtes quand la plante est en fleur.

Références

- Ali H., Brogger Christensen S., Foreman J.C., Pearce F.L., Piotrowski W. & Thastrup O., 1985. The ability of thapsigargin and thapsigargicin to activate cells involved in the inflammatory response. Br. J. Pharmac., 85, 705-712 (téléchargeable sur internet).

- Avato P. & Rosato I., 2002. Essential Oils from the Roots of Thapsia garganica L. Journal of Essential Oil Research, 14(1): 20-22.

- Bammi J. & Douira A., 2004. Contribution à la connaissance de la flore vasculaire de la forêt de l’Achach, plateau central (Maroc). Málaga, Acta Botanica Malacatina, 29: 23-41.télécharger le pdf

- Battandier J., 1900. Algérie. Plantes médicinales. Alger, Giralt, 61 p. télécharger le pdf

- Bellakhdar J., 1997. La pharmacopée marocaine traditionnelle. Médecine arabe ancienne et savoir populaire. Paris, Ibis Press, 764 p.

- Bertherand É.-L., 1855. Médecine et hygiène des Arabes : études sur l'exercice de la médecine et de la chirurgie chez les musulmans de l'Algérie. Paris, G. Baillière, 574 p. consultable en ligne.

- Bouchut E. & Després A., 1883. Dictionnaire de médecine et de thérapeutique médicale et chirurgicale : comprenant le résumé de toute la médecine et de toute la chirurgie... (4e édition très augmentée). Paris, G. Baillière et Cie, 1593 p. télécharger le pdf

- Bourgoin & Beurmann (de), 1889. La thérapeutique jugée par les chiffres. in Nothnagel H. & Rossbach M.J. Nouveaux Éléments de matière médicale et de thérapeutique. Paris, Librairie J.B. Baillière et fils, 924 p.

- Cazin F.-J., 1876. Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes et acclimatées : avec un atlas de 200 plantes lithographiées (4e édition revue, corrigée et augmentée par le Dr Henri Cazin). Paris, P. Asselin, 1254 p. télécharger le pdf

- Dobignard A. et Chatelain C., 2010-11. Index synonymique et bibliographique de la flore d'Afrique du Nord. vol. 1, 2, 3, vol. 4 & 5 in prep.Consultable sur le site des CJB de Genève

- Drew D.P., Rasmussen S.K., Avato P. et Simonsen H.T., 2012. A comparison of headspace solid-phase microextraction and classic hydrodistillation for the identification of volatile constituents from Thapsia spp. provides insights into guaianolide biosynthesis in Apiaceae. Phytochem Anal., 23(1): 44-51.

- Fromaget C., 1915. Manuel de l'infirmière : petite chirurgie et soins d'urgence. Bordeaux, impr. de Gounouilhou, 251 p. télécharger le pdf

- Gaffiot F., 1934. Dictionnaire latin - français. Paris, Hachette, 1702 p.

- Hand R., 2011. Apiaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Consultable sur leur site internet.

- Le Floc'h E., 1983. Contribution à une étude ethnobotanique de la flore tunisienne. Tunis, Imprimerie officielle de la République Tunisienne, 402 p. Version consultable sur Pl@ntUse.

- Le Floc'h E., Boulos L. et Vela E., 2010. Catalogue synonymique commenté de la flore de Tunisie. Tunis, Banque nationale de gènes, 500 p.

- Linné C. (von), 1767. Mantissa plantarum. Generum editionis VI. Et specierum editionis II. Holmiae : Impensis Direct. Laurentii Salvii, 742 p. description de Thapsia garganica téléchargeable sur Pl@ntNet.

- Marès P. et Vigineix G., 1880. Catalogue raisonné des plantes vasculaires des îles Baléares. Paris, Masson, XLVIII-371 p., 9 pl. télécharger le pdf

- Pottier-Alapetite G., 1979. Flore de la Tunisie. Volume 1. Publié par les soins de A. Nabli. Tunis, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Ministère de l'Agriculture, 612 p.

- Pujadas Salvà A.J. et Rosellò J.A., 2003. Thapsia L.. Flora Iberica, 10 : 401-410.

- Quézel P. et Santa S., 1963. Nouvelle flore de l'Algérie et des régions désertiques méridionales. Volume 2. Paris, Centre national de la recherche scientifique. pp. 571-1170.

- Reboulleau, s.d. Notice sur la résine de Thapsia garganica et sur son emploi en médecine comme agent révulsif sous forme d'emplâtre. Constantine, Imprimerie Abadie, 15 p.

- Santarius K.A, Falsone G et Haddad H., 1987. Effects of the sesquiterpene lactone tetraesters thapsigargicin and thapsigargin, from roots of Thapsia garganica L., on isolated spinach chloroplasts. Toxicon, 25(4):389-99.

- Soubeiran E., 1870. Traité de pharmacie théorique et pratique. Septième édition entièrement refondue publiée par M.J. Regnaud. Tome second. Paris, Victor Masson et fils, 861 p.télécharger le pdf

- Trabut L. et Marès R., 1906. L'Algérie agricole en 1906. Alger, Imprimerie algérienne, 531 p.télécharger le pdf

- Trabut L., 1935. Répertoire des noms indigènes des plantes spontanées, cultivées et utilisées dans le Nord de l'Afrique. Alger, Collection du Centenaire de l'Algérie, 355 p.

- TROPICOS, 2012. Missouri Botanical Garden. 08 Mar 2012 <http://www.tropicos.org/Name/1700552>

- Vicq-d'Azyr, 1809. Linné François. Volume 5. Montpellier, Auguste Seguin. télécharger le pdf

- Winther A.M.L. et al., 2010. Critical Roles of Hydrophobicity and Orientation of Side Chains for Inactivation of Sarcoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase with Thapsigargin and Thapsigargin Analogs. J Biol Chem. 285, 28883-28892.télécharger le pdf

Notes

- ↑ Quezel & Santa, 1963 ; ce nom se rapporte également à T. decussata Lag.

- ↑ 2,0, 2,1 et 2,2 (Le Floc'h, 1983).

- ↑ 3,0 et 3,1 (Trabut, 1935)

- ↑ Le lectotype est consultable sur internet.

- ↑ 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 et 5,5 (Dobignard et Chatelain, 2010-11)

- ↑ 6,0 et 6,1 (Pottier-Alapetite, 1979)

- ↑ Le Floch et al. ne retiennent pas les subsp. typica et decussata, citées par P.-A. [Fl. Tun. 1: 612 (1979)]

- ↑ 8,0, 8,1 et 8,2 d'après Tela botanica.

- ↑ 9,0, 9,1, 9,2 et 9,3 rachid_meddour@yahoo.fr

- ↑ Deux blogs précisent cet emploi : Djurdjura Kabylie communiqué par Lamia Boutabia et Ath-Waghlis communiqué par Rachid Meddour].