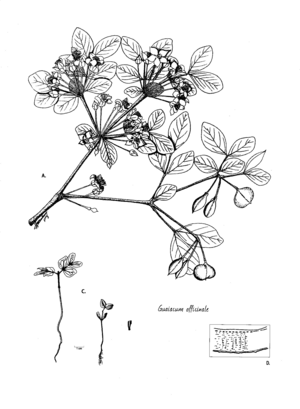

Guaiacum officinale (Rollet, Antilles)

| |

[839]

- Une seule espèce aux Petites Antilles : Guaiacum officinale

- F. opp. paripennées (2 à 3 paires de fol. par penne), groupées en bout de rameaux ; pétiole et nervures orange ; fol. orbiculaire asymétrique (± rhombique)

- Rameaux verts renflés aux nœuds ; écorce lisse vert olive, platanoïde

- Petit arbre des zones sèches, calcaires.

Guaiacum officinale

Guaiacum officinale L. Sp. Pl. 1 : 381 (1753).

Noms vernaculaires : Précolombien : 1/ Caraïbes : Guajak ; 2/ Tainan : Wai akum. Fr : Gaïac (Guadeloupe, Martinique) ; Gaïac, Gaïac franc, Gaïac mâle (Haïti). A : Lignum vitae (nom commercial adopté en anglais) ; aussi (Trinidad) ; Poxwood ; Tree of life. Esp : Guyacán (Puerto Rico, St Domingue) ; Palo Santo (Cuba, Vénézuéla).

Description : Arbre atteignant 10 m de haut et jusqu’ à 50 cm de diamètre (BRITTON & WILSON), 75 cm à Puerto Rico (LIOGIER) et même 90 cm ; 40 cm à l’Ilet Tintamarre, NE de St-Martin (FIARD & ROLLET). Écorce : Aspect externe lisse, gris-vert olive un peu écailleuse, guillochée rappelant le platane (Platanus). Aubier : jaune foncé, mince, 2-3 mm ; cœur brun verdâtre presque noir, grain très fin. Feuilles : opposées paripennées, 2-3 paires de folioles (le plus souvent 4 folioles) presque orbiculaires, asymétriques, taille variable, 1-5 × 1-2,5 cm ; pétiole et nervation orange ; en rosette en bout de rameau. Fleurs : bleues, fasciculées, axillaires, pétales d’env. 12 × 7. Fruits : jaune orangé, long d’env. 20 mm, obcordés, apiculés, aplatis, plus larges que longs, déhiscents en 2 valves ; graine orange vif entourée d’un arille écarlate. Phénologie : sempervirent. Fleurs de février à novembre ; floraisons irrégulières, souvent deux par an (DUSS). Habitat : zones sèches littorales de basse altitude et régions calcaires ; il y a encore des petits peuplements à St Jean (St-Barthélemy), à Tintamarre, à Basse-Terre, à Marie-Galante (Anse Piton) ; calcicole, souvent sur roche sans sol ; grégaire). Est un élément du climax des forêts xérophiles sur calcaire. Tempérament : xéro-sciaphile ; croissance très lente, les graines perdent leur faculté germinative après 4 ou 5 semaines ; les graines germent en 2 jours (DUSS). Plantule : Type II (IV). Les cotylédons semi-succulents et verts, sans pétiole différencié, fanent et tombent rapidement dès que les feuilles du premier nœud sont exposées. Les feuilles opposées composées, à 2 ou 4 folioles, sont stipulées. Il existe sur les rachis un appendice terminal réduit. La face supérieure des folioles est plus sombre et brillante que la face inférieure. Nervures et pétioles sont nettement orangés. La convergence des nervures forme un épaississement orange à la base de la nervure principale.

Usages : Pour utilisations et propriétés mécaniques : voir Trop. Woods. Bois très dur, un des plus lourds (d = 1,28) ; autolubrifiant ; utilisé autrefois dans la marine (poulies, coussinets d’arbre de couche) ; tournerie ; très recherché ; devenue rare par surexploitation ; exporté depuis plus de 450 ans : dents, moyeux, rouleaux, marqueterie, mortiers, boules. Du temps de DUSS (1897), on s’en servait pour chauffer les fours à chaux ! « Malgré l’ordonnance royale de 1701 qui réservait ce bois pour les besoins de la marine de l’Etat, le gaïac est devenu rare. Un arrêté du 09.08.1946 interdit l’abattage de cet arbre sous peine de sanction » (QUESTEL). Médicinal : tisane de feuilles abortive, aussi contre arthrite et rhumatismes (BAILEY cité par HONYCHURCH) ; la résine est dépurative, tonique, contre les maladies de peau ; décoction de bois râpé : sudorifique, contre la syphilis, goutte ; feuilles en emplâtre (ASPREY et THORNTON cités par HONYCHURCH). Idoles, chaises sacrées (LOVEN). L’extrait du bois donne un colorant spécifique pour certains groupes de champignons (Cortinaires...) ; le bois très dur servait à faire des clous (NICHOLSON).

Distribution générale : Bahamas, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Puerto Rico, Virgin Islands, Petites Antilles, Trinidad (Isla de Patos), Antilles hollandaises (Curaçao, Aruba, Bonaire) ; Panama, Colombie, Vénézuéla (État de Falcón), Guyanes. Voir Carte n° 8 dans RECORD & HESS (1949, p. 557). A presque disparu des Virgin Islands ; introduit en Floride. Commun à Hispaniola (LIOGIER).

Distribution aux Petites Antilles : Anguilla, St-Martin, St-Barthélemy, Barbuda, Montserrat, Antigua, Guadeloupe (Grande-Terre), Désirade, Marie-Galante, Dominique, Martinique, St Vincent, Grenade. A disparu de Basse-Terre et de Barbade.

Matériel examiné et Observations : SM : BÉNA s.n., s.loc. (P). Côte NE, 50-70 m ; çà et là pentes sèches de la côte NE, vers Cul de Sac ; à l’Ilet Tintamarre, Plateau, 30 m ; petits peuplements, jusqu’à 40 cm de diamètre ; encore assez abondant (FIARD & ROLLET). L’espèce a été signalée par BOLDINGH (in STOFFERS) et par STEHLÉ ; aussi dans les îlets environnants (STEHLÉ). SB : QUENTIN 46, s.loc. (P) ; QUESTEL 150, près Etang St Jean (P). Public, Le Rhin (QUESTEL) ; L’Orient (LE GALLO) ; devenu rare. At : L. Cl. RICHARD s.n., s.loc. (P). Green Island (NICHOLSON). Ba : JÉRÉMIE 1903, extrémité S. à 200 m de la mer (P). Bord de mer côte Sud, près Hôtel Palmetto Point d’après Sanner, ONF, Guadeloupe ; côte NE (NICHOLSON). Mt : O’Garra Estate (BEARD 1949 : 107). BT : DUSS 111, cultivé (P) ; « ne se trouve plus à l’état sauvage » [en 1897] GT : Le Père BRETON le signalait en Grande-Terre en 1656, cependant GRÉBERT le signalait encore en 1935 en petits peuplements dans le triage de l’Anse Bertrand ; au moins une station naturelle est encore connue entre Gros Cap et la mer (DEVAUX & ROUMIEU). G : sans préciser BT ou GT : Perrottet s.n., s.loc. (P) ; BÉNA 1257, 1582, s.loc. (P). M : BÉLANGER 45, Mornes NE St Pierre (P) ; BÉLANGER 537, s.loc. (P) ; HAHN 144, St Pierre (P) ; PLÉE, s.n., s.loc. (P). Au Sud de Ste Anne, Morne Caritan, presque au niveau de la mer en zone

[840]

sèche calcaire, STEHLÉ & ROSE-ROSETTE trouvent en 1941 un beau pied avec de la régénération dessous (STEHLÉ 1954 : 12) ; existe encore en 1987 (Morne Manioc) et serait la seule station naturelle dans l’île (FIARD 1992 : 79). DUSS considérait l’espèce comme disparue en 1897. Avait été abondant autrefois. Dé : DUSS 547, s.loc. (P) ; avait été très abondant, mais on s’en servait pour chauffer les fours à chaux ! d’après DUSS ; cet auteur en avait trouvé encore quatre pieds maladifs en 1892, pouvait être considéré comme virtuellement disparu ; cependant en 1981, BARRIER en trouve encore à l’état naturel (8 cm de diamètre), Falaise du Petit Tabac, entre 0 et 100 m, BARRIER 3309 (GUAD). MG : entre 10 et 50 m à l’Anse Piton, quelques pieds de petit diamètre (GRANDGUILLOTTE). Pt (Basse-Terre) : QUESTEL 4842, s.loc. (P) ; quelques pieds y existaient encore en 1983 (ROLLET). SL : probablement planté (V. SLANE n°723). B : a été probablement indigène à Barbade, mais n’est sans doute plus à l’état naturel (GOODING).

Bibliographie : (*Iconographie, **couleur). BARKER & DARDEAU 1930 ; BEARD 1944, 1949 ; BRITTON & WILSON 1934 ; DESCOURTILZ 1821-1930** ; DUSS 1897 ; Esquemelin 1969 ; FAWCETT & RENDLE 1920* ; FIARD 1992 ; FOURNET 1978* ; GOODING 1965* ; GRÉBERT 1935 ; HONYCHURCH 1980 ; HOWARD 1988* ; HOYOS 1983** ; HUGHES 1750 ; LANESSAN, de 1885 ; LE CORRE & EXBRAYAT 1985** ; LE GALLO & MONACHINO 1956 ; LIOGIER 1985* ; LOVEN 1935 ; LITTLE & WADSWORTH 1964* ; LITTLE and al. 1967** ; MARSHALL 1939 ; NICHOLSON 1979 ; QUESTEL 1941, 1951 ; RECORD & HESS 1949 ; ROUMAIN 1942 ; SCHUBERT 1979* ; STEHLÉ 1954a ; STOFFERS 1984 ; TUSSAC 1808-1827** ; Trop. Woods 1951 ; nombreuses références iconographiques in Index Londinensis 1929.

Anatomie du bois

- 4-15-(17)-23-27-28-33-39-53-66-67-68 (Voir la signification des codes)

- Bois parfait brun sombre veiné avec des reflets gris verdâtre, bien différencié de l’aubier jaunâtre très finement strié de vert. Toujours finement contrefilé, gras au toucher, odorant lorsqu’on le travaille, très dur et très lourd (1,10 à 1,30 g/cm3).

- Pores isolés, irrégulièrement disséminés, au nombre de 5 à 15 par mm2, fins (diamètre moyen de 50 à 65 μm), obstrués par des dépôts noirs. Perforations des éléments vasculaires uniques.

- Parenchyme en cellules isolées ou courtes chaînettes dispersées. Cellules étagées, fusiformes ou une seule fois divisées.

- Rayons étagés, très petits, 1-sériés, au nombre moyen de 20 par mm, de structure homogène : cellules couchées à allongement horizontal moyen. Ponctuations radiovasculaires très fines, circulaires.

- Fibres à ponctuations extrêmement fines.