Stramoine (Cazin 1868)

[1023]

Nom accepté : Datura stramonium

Solanum pommo spinoso rotundo, longo flore. C. Bauh. — Stramonium fructu spinoso oblongo, flore albo simplici. Tourn. — Stramonium foetidum. Scop. — Stramonium peregrinum. Lob. — Stramonia. Dod. — Stramonium sive datura. Off.

Pomme épineuse, — datura, — dature à fruit épineux, — pomme du diable, — herbe aux sorciers, — endormie, — chasse-taupe, — herbe des magiciens, — herbe des démoniaques, — estramon.

SOLANACÉES. — DATURÉES. Fam. nat. — PENTANDRIE MONOGYNIE. L.

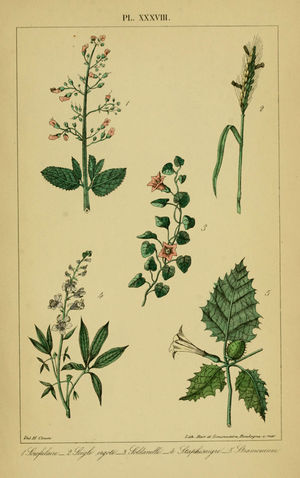

La stramoine (Pl. XXXVIII), plante annuelle, cultivée dans les jardins de l'Europe, et que l'on croit originaire de l'Amérique, s'est semée d'elle-même, naturalisée et propagée partout. On la trouve sur les bords des chemins, près des habitations, dans les champs, les lieux sablonneux, les décombres, etc.

Description. — Racine rameuse, fibreuse et blanchâtre. — Tige herbacée, forte, dressée, cylindrique, creuse, verte, très-rameuse, diffuse, un peu pubescente à sa partie supérieure, de la hauteur d'un mètre et plus. — Feuilles grandes, alternes, pétiolées, ovales, à sinus anguleux, inégaux, saillants et aigus, d'un vert foncé en dessus, blanchâtres en dessous. — Fleurs blanches ou violettes, très-grandes, extra-axillaires, solitaires, portées sur de courts pédoncules pubescents (juin-septembre). — Calice long, tubuleux, un peu renflé à sa partie inférieure, caduc, marqué de cinq côtes très-saillantes, aboutissant supérieurement à cinq dents pointues, inégales. Corolle infundibuliforme, presque double de la longueur du calice, à cinq plis se prolongeant sur le limbe, terminés chacun par un lobe court, acuminé. — Cinq étamines incluses, plus courtes que la corolle au haut du tube de laquelle ils sont insérés. — Anthères jaunes, oblongs. - Ovaire presque pyramidal, couvert de petites pointes, à quatre loges ; ovules nombreux, attachés à quatre trophospermes saillants, partant de la cloison moyenne. — Style cylindrique, filiforme, de la longueur des étamines, élargi à sa partie supérieure. — Stigmates en fer à cheval, étroit, glanduleux, marqué d'un léger sillon sur toute sa face supérieure. — Fruit : capsule grosse comme un œuf de pigeon, ovoïde, presque pyramidale, chargée de pointes fortes, aiguës, piquantes (pomme épineuse), marquée de quatre sillons à la base et de deux au sommet, indiquant quatre loges incomplètes, communiquant entre elles deux à deux, et contenant des semences noires, réniformes, comprimées, à surface chagrinée.

Parties usitées. — Les feuilles, les fleurs et les semences.

Récolte. — On récolte les feuilles au mois de juillet pour en préparer l'extrait ou les faire sécher. La dessiccation enlève à cette plante son odeur et sa saveur sans nuire à ses propriétés. Si on voulait la cultiver, il suffirait de la semer une fois dans une terre légère, chaude et substantielle, à l'exposition du midi. Elle se resème ensuite d'elle-même.

[Culture. — La stramoine croît dans tous les terrains. On la propage de graines semées en place au printemps.]

Propriétés physiques et chimiques. — La stramoine a une odeur vireuse et nauséabonde ; sa saveur est âcre et amère. Les feuilles, analysées par Promnitz, lui ont fourni : gomme, 58 ; matière extractive, 6 ; fécule, 64 ; albumine, 15 ; ré-

[1024]

sine, 12 ; sels, 23. Brandes, en analysant cette plante, a trouvé dans les feuilles et surtout dans les semences un principe actif alcaloïde combiné avec l'acide malique, auquel il a donné le nom de daturine, et qui se rapproche beaucoup de l'atropine. Il y a trouvé en outre de la gomme, une matière butyracée, de l'extractif orangé, du malate neutre et acide de daturine, plusieurs sels à base de chaux et de potasse, de la silice, etc. — On obtient la daturine en prismes brillants, incolores, groupés, en traitant les semences de stramoine pulvérisées par l'alcool faible à la chaleur de l'ébullition, et en faisant digérer la liqueur avec 15.0 de magnésie par 500.0 de semences employées ; le liquide traité par le charbon, filtré et réduit de moitié, abandonne des cristaux de daturine. (Simes.)

La daturine, un peu volatile, est soluble dans l'alcool, moins dans l'éther, seulement dans 280 parties d'eau froide, et dans 72 parties d'eau bouillant.

[La daturine, comme l'atropine, peut être représentée par C34 H23 Az O6. D'après Geiger, Hesse et Mein, ces deux alcaloïdes seraient identiques par leur composition ; mais ils se distinguent un peu par leurs propriétés physiologiques. De plus la daturine n'est pas précipitée par le chlorure de platine, et le précipité qu'elle forme avec le chlorure d'or est blanc ; tandis que l'atropine précipite en jaune par le chlorure d'or, et en isabelle par le chlorure de platine.]

(On a signalé dans le stramonium un autre principe, la stramonine, qui n'a pas été suffisamment étudié.)

|

A L'INTÉRIEUR. — Infusion et décoction, 20 à 50 centigr. pour 125 gr. d'eau. |

Extrait féculent, 2 centigr. à 2 gr. progressivement. |

OBSERVATIONS. — On emploie ordinairement l'extrait ou la teinture. La préparation de l'extrait exige beaucoup de soin pour conserver le principe actif de la plante ; l'extrait des semences est plus énergique que celui des feuilles. Il peut encore varier suivant le climat, l'habitat ou certaines causes inexplicables, et qu'il faut se contenter d'admettre comme démontrées par l'expérience. Ainsi, Greding rapporte que l'extrait de Vienne, que lui avait envoyé Storck, exigeait une dose trois fois plus forte que celui de Leipzig pour produire le même effet.

La stramoine est un poison dont l'action est analogue à celle de la belladone, mais plus violente encore que cette dernière.

A faible dose (5 à 15 centigr. par jour), cette substance n'a qu'une action à peine sensible sur l'organisme, où elle ne produit que de légers vertiges et une propension au sommeil, une diminution dans les fonctions musculaires et dans la sensibilité, un léger trouble de la vue, un peu de sécheresse à la gorge. — A plus forte dose, elle cause de l'ardeur à la gorge, de la soif, des coliques avec diarrhée ou constipation, de l'irrégularité dans le pouls,

[1025]

des sueurs ou un flux d'urine abondant, quand il n'y a pas diarrhée, une congestion sanguine vers la tête : dès lors, rougeur de la face, vivacité des yeux, perversion de l'action des organes des sens, aberrations dans les perceptions, idées fantastiques, dilatation des pupilles, engourdissement de tous les muscles soumis à la volonté, agitation. — A plus forte dose encore, elle détermine une soif ardente, un sentiment de strangulation, des douleurs cardialgiques, la tuméfaction de l'abdomen, une sorte d'ivresse, un délire furieux ou des gesticulations bizarres, des convulsions ou le coma, quelquefois la paralysie des membres, la perte de la voix, la petitesse et la vitesse du pouls, des sueurs froides, et la mort. On trouve l'estomac rouge et le cerveau fortement injecté, contenant des grumeaux de sang.

Quand le malade a pu résister à l'action du poison, après douze, quinze ou vingt heures de durée, les symptômes se dissipent peu à peu ; mais il en est qui persistent plus ou moins longtemps, tels que la dilatation des pupilles et l'obscurcissement de la vue, la perte de la mémoire ; l'aliénation mentale, la paralysie des paupières, la faiblesse et le tremblement des extrémités inférieures se prolongent souvent des mois et même des années.

Il est difficile de préciser la dose à laquelle la stramoine peut produire l'empoisonnement. Orfila[1] dit avoir vu 1 décigr. d'extrait de cette plante produire cet effet, tandis que moitié de cette dose était sans action, même physiologique. Pour donner une idée des symptômes graves que peut produire ce poison, même à petite dose, nous mentionnerons l'observation recueillie par Devergie [2].

Chez les adultes, on provoque en général du délire, des vertiges et des hallucinations avec 20 à 40 centigr. d'extrait ou 2 à 3 gr. de feuilles en infusion aqueuse. Pour amener la mort, il ne faudrait pas moins de 2 à 3 gr. d'extrait, ou de 30 à 60 gr. de la plante en infusion. Chez les enfants, 1 centigr. d'extrait, ou l'infusion de 30 centigr. de feuilles fraîches suffit pour produire un délire considérable. Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue l'effet relatif des stupéfiants. Chez certains individus, la dose la plus faible peut causer les accidents les plus graves, tandis que chez d'autres cette même dose suffit à peine pour produire une légère somnolence[3].

Les vieillards et les enfants, ainsi que nous l'avons dit en parlant de l'opium, supportent moins facilement l'action de ces agents. En voici un exemple pour ce qui concerne ces derniers :

Je fus appelé, au mois de mai 1839, pour voir une petite fille atteinte de la coqueluche, à laquelle un jeune médecin avait fait prendre un sirop contenant de l'extrait de stramonium. Cette enfant, âgée de vingt mois, avait les yeux immobiles, les pupilles dilatées et la tête agitée d'un mouvement latéral vif et continuel ; le pouls était petit et concentré, les membres tremblants. Je lui fis prendre assez difficilement de l'eau tiède sucrée et émétisée (5 centigr.) en assez grande quantité pour produire le vomissement. Quelques lavements acidulés avec le vinaigre, le sirop de limon, le suc de citron étendu dans l'eau, pour boisson, complétèrent le traitement. Les principaux accidents se dissipèrent dans la journée ; mais le mouvement latéral de la tête, qui cependant avait diminué, persista encore pendant près de deux mois. Ce petit malade n'avait pris, au rapport du médecin traitant, que 3 ou 4 centigr. d'extrait de stramonium dans les vingt-quatre heures. C'était trop pour un début.

____________________

- ↑ Journal général de médecine, 2e série, t. IX, p. 358.

- ↑ Médecine légale, 2e édit., t. III, p. 630.

- ↑ Chaque narcotique a une action modificatrice qui lui est propre : j'ai vu des femmes d'un tempérament éminemment nerveux ne pouvoir pas supporter deux gouttes de laudanum sans éprouver tous les symptômes du narcotisme, se trouver très-bien de l'usage de la jusquiame à dose ordinaire.

[1026]

Donné en lavement, le stramonium agit plus rapidement que lorsqu'il est pris par la bouche. Appliqué sur la peau dénudée, et même sur l'épidenne, il produit des effets toxiques plus ou moins prononcés, selon la susceptibilité des individus. Un pharmacien[1], en faisant des préparations de cette plante, eut une cécité qui dura deux jours.

L'usage longtemps continué du stramonium occasionne quelquefois des douleurs dans les membres, du prurit à la peau, le hoquet, la somnolence ou un sommeil très-agité ; il rend parfois les malades comme stupides et produit plusieurs anomalies de la vue.

Les prétendus sorciers se servaient de la stramoine pour produire des hallucinations et faire assister au sabbat les gens crédules, ou procurer aux amants des jouissances imaginaires. Les endormeurs mêlaient la poudre de semences de cette plante dans le tabac, qu'ils offraient fréquemment aux gens qu'ils voulaient jeter dans le sommeil pour les dépouiller ; ou bien ils la faisaient prendre en teinture dans l'alcool, à la dose de quelques gouttes dans du vin, de la bière, du café, etc, pour commettre des larcins ou des viols. Garidel raconte qu'on brûla à Aix une vieille femme qui, au moyen des semences de stramoine, avait troublé la raison de plusieurs demoiselles de bonne famille, et profité de leur délire pour les livrer à des libertins. On a même rapporté que des jeunes filles furent ainsi rendues mères à leur insu.

La stramoine a été considérée comme un puissant aphrodisiaque. Faber[2] dit que les Indiens, les Arabes et les Turcs préparent des philtres amoureux avec cette plante. « Ce qu'il y a de certain, dit Michea, c'est que, chez environ dix aliénés auxquels j'ai fait prendre depuis 5 jusqu'à 25 centigr. d'extrait de datura par jour, j'ai observé deux fois que ce moyen produisait une disposition extrême aux jouissances vénériennes[3].

Le traitement de l'empoisonnement par la stramoine est le même que celui indiqué à l'article BELLADONE (p. 136).

(La question de l'antagonisme entre l'opium et la belladone, sur laquelle nous nous sommes étendu (pages 137 et suivantes, et pages 797-801), existe pour la stramoine et le premier de ces agents. J'ai fait sur les animaux des expériences comparatives et réciproques qui ne me laissent aucun doute à ce sujet. L'opposition d'action a été constatée chez l'homme. Un homme et deux femmes ayant bu une macération alcoolique de graines de stramonium, Lee, après avoir vidé l'estomac à l'aide de la pompe aspirante, administra 40 gouttes de laudanum tous les quarts d'heure, puis la solution de morphine de Magendie. En deux heures, les accidents étaient conjurés)[4].

Storck est le premier médecin qui ait employé la stramoine à l'intérieur, comme médicament. Il l'administra, en 1763, dans l'épilepsie, les convulsions et les aliénations mentales. Ses essais, trop peu nombreux pour mériter une grande confiance, furent répétés peu de temps après par Odhélius, et ensuite par Bergius, Greding, Durande, Wedenberg, Maret, etc. Depuis lors, d'autres médecins ont employé ce remède contre le tétanos, la mélancolie, la manie, les hallucinations, l'hystérie, la chorée, et autres névroses; les névralgies, l'asthme, le rhumatisme, etc.

Greding n'a réussi que dans un seul cas d'épilepsie avec le stramonium. Sur quatorze épileptiques traités par Odhélius avec l'extrait de cette plante, huit, dit-on, ont été guéris, cinq soulagés. Les malades éprouvaient, pendant le traitement, une céphalalgie légère, des étourdissements, l'obscurcissement de la vue, etc. ; mais ces accidents se dissipaient peu à

____________________

- ↑ Bulletin des sciences médicales de Férussac, 1827, t. XI.

- ↑ Strychnomania, p. 33.

- ↑ Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, 1853, t. I, p. 36.

- ↑ Dublin medical Press, 1861, n° 117.

[1027]

peu. Greding fait observer[1] que les malades d'Odhélius étant promptement sortis de l'hôpital, il était impossible de rien affirmer sur la guérison d'une maladie dont les accès laissaient quelquefois entre eux un grand intervalle. Il résulte des diverses observations rapportées par les auteurs que, dans un certain nombre de cas d'épilepsie où il n'y a pas eu guérison, la maladie a été avantageusement modifiée : les accès étaient remplacés par une espèce de syncope légère et périodique, ou par un sentiment de formication incommode et revenant aussi périodiquement.

Toutefois, les succès obtenus par la belladone, dont l'action diffère peu de celle de la stramoine, portent à accorder une certaine confiance aux assertions d'Odhélius.

James Begbie[2] a combattu une fois le tétanos avec succès au moyen du stramonium, qui agit, dans cette redoutable affection, de la même manière que la belladone. On a employé cette plante dans les convulsions. Cependant Stork vit les mouvements convulsifs d'un enfant de neuf ans augmenter par l'usage de l'extrait de stramoine. Odhélius rapporte qu'un ouvrier fut guéri de convulsions intermittentes par l'usage de pilules faites avec cet extrait.

On a souvent eu recours au datura stramonium contre l'aliénation mentale. Storck rapporte deux cas de folie guéris par cette plante.

Depuis, un grand nombre de faits sont venus confirmer les observations de Storck sur l'efficacité de la stramoine dans les aliénations mentales.

Sur cinquante-cinq cas rapportés par Storck, Schmalz, Hagstroem, Reef, Meyer, Odhélius, Durande, Maret, Bergius, Greding, Schneider, Bernard et Amelung, vingt et un ont été terminés par la guérison, dix ont été suivis d'un changement favorable, vingt-quatre ont opiniâtrement résisté[3].

Moreau, de Tours[4], se fondant sur ce que le datura cause des hallucinations, et que la manie avec hallucinations devait être guérie par cette plante, d'après la médication substitutive, l'administra à dix hallucinés qui se trouvaient dans des conditions très-fâcheuses. Le résultat justifia l'hypothèse ; sept malades furent guéris ; les trois autres n'en obtinrent aucun soulagement. Michea[5] dit que le datura stramonium guérit la folie dans un quart des cas, et améliore dans environ la moitié. Dans l'ouvrage essentiellement pratique que nous venons de citer, Michea démontre, par de nombreux faits bien observés, l'efficacité de la médication stupéfiante dans l'aliénation mentale (6)[6].

____________________

- ↑ Mémoires de l'Académie de Stockholm.

- ↑ Transact. of the medico-chirurgical Society of Edinburg, t. I, p. 285.

- ↑ Bayle, Bibliothèque de thérapeutique.

- ↑ Gazette médicale, octobre 1840.

- ↑ De la médication stupéfiante dans le traitement de l'aliénation mentale. Paris, 1857.

- ↑ Voici les conclusions auxquelles il est arrivé, et que nous sommes heureux de pouvoir exposer comme résumé de ce que la science offre de plus certain sur les effets des stupéfiants dans l'aliénation mentale :

l° Les principaux narcotiques (opium et ses principes, jusquiame, datura stramonium, belladonne et mandragore), considérés en masse, guérissent environ la moitié des individus atteints de folie curable, et se bornent à produire une guérison passagère ou une simple amélioration dans le quart, à peu près, des cas.

2° L'opium et ses principes sont les substances narcotiques qui, comparativement, ont le plus de puissance curative : elles guérissent dans les deux tiers des cas environ, et dans un sixième elles procurent de l'amélioration ou une guérison passagère.

3° la jusquiame vient après. Elle guérit dans un peu plus de moitié des cas, et dans un dixième elle produit de l'amélioration.

4° La belladone a un peu moins de puissance que la jusquiame : elle guérit dans un peu moins de moitié des cas ; mais, en revanche, elle amène de l'amélioration dans un quart environ.

5° Le datura stramonium et la mandragore marchent sur la même ligne : ils guérissent dans un quart des cas, et améliorent dans environ la moitié.

6° La jusquiame et le datura stramonium guérissent au bout d'un intervalle un peu plus court que l'opium, le chlorhydrate de morphine et la belladone.

7° Les narcotiques considérés en masse guérissent dans les sept huitièmes des cas de délire général et dans un peu plus du tiers des cas de délire partiel. Les narcotiques considérés en particulier, du moins l'opium et ses principes, la jusquiame et la belladone, se comportent, à peu de chose près, de la même manière.

8° Sous le rapport des doses à administrer, l'opium, le chlorhydrate de morphine et le datura stramonium marchent à peu près sur la même ligne.

Pour produire les mêmes effets curatifs, il faut donner la jusquiame et la belladone à des doses doubles, et la mandragore à des doses triples.

9° Les doses doivent être en général graduellement élevées jusqu'à ce qu'il survienne des phénomènes psychiques d'intoxication, car la guérison ou l'amélioration ne survient, dans la majorité des cas, que sous l'influence de ces phénomènes. Dès qu'on voit le délire redoubler ou tendre à se généraliser, il faut alors suspendre l'emploi de la médication, sauf à y revenir ultérieurement, si l'influence favorable de l'intoxication n'a point eu lieu du premier coup.

10° Les phénomènes psychiques d'intoxication sont plus facilement produits par l'opium, le chlorhydrate de morphine et le datura stramonium que par la jusquiame, la belladone et la mandragore ; et ceux que déterminent ces trois derniers narcotiques influent moins que les premiers sur la guérison ou l'amélioration plus ou moins durable.

[1028]

L'emploi des feuilles de stramonium en fumigation contre l'asthme est devenu populaire. On les fume en guise de tabac. « L'incontestable efficacitédê ce médicament dans l'asthme, disent Trousseau et Pidoux, le place au rang de ceux sur lesquels la thérapeutique peut le mieux compter. » Ces médecins ont employé le datura avec un succès très-remarquable dans deux cas d'asthme essentiellement nerveux, intermittent et d'une extrême intensité. « C'est donc dans cette forme particulière de l'asthme que le datura réussit le mieux ; mais il s'en faut qu'il guérisse toujours, même dans ce cas ; nous avons souvent réussi, mais aussi nous avons souvent échoué, et quelquefois aussi, dans l'asthme spasmodique non intermittent qui cède en général moins bien au datura, nous avons vu ce médicament calmer les accidents avec autant de rapidité que dans l'asthme nocturne. Ce moyen est encore employé avec avantage pour calmer la toux et la dyspnée des phthisiques, des malades atteints de catarrhe et de maladie de cœur, lorsqu'ils éprouvent de temps en temps de l'oppression, que l'on doit rapporter à une modification nerveuse plutôt qu'aux lésions organiques graves que l'on a pu constater chez eux... Les inspirations de vapeur d'eau chaude chargée de datura stramonium conviennent aussi, mais sont loin d'être aussi actives ; elles ne peuvent d'ailleurs être employées quand la suffocation est extrême, car elles augmentent momentanément les accidents dyspnéiques. Quant à l'administration interne de ce médicament, dans le cas de dyspnée, nous n'avons jamais eu à nous en louer. »

Les bons effets du datura stramonium dans l'asthme ne font plus doute. English rapporte[1] que, sujet à des accès d'asthme extrêmement violents que rien ne soulageait, il fut guéri immédiatement en fumant du datura stramonium. Krimer[2] cite cinq cas d'asthme guéris. Meyer[3] l'a employé avec le même succès. Christie, Reid, Ripton, ont également publié des faits favorables à l'emploi de ce médicament. Laënnec en faisait usage dans les dypsnées. Martin-Solon, Andral, Cruveilher, se louent aussi des bons effets qu'ils en ont obtenus en s'en servant de la même manière.

M. T., dit Lefebvre[4], qui a expérimenté cette plante sur lui-même, ne saurait lui donner trop d'éloges ; il fume les feuilles de stramonium sous forme de cigarettes, et il dit que c'est au moment où on éprouve une sorte de vertige que le soulagement commence à se manifester ; l'influence de cet agent se borne à modifier l'accès contre lequel on l'emploie, il n'a aucune action sur le paroxysme suivant, qui, dit-il, n'en arrive pas moins avec toute son intensité. Le temps n'a fait que confirmer à mon confrère M. T. les avantages qu'il lui avait reconnus pour arrêter instantanément le développement

____________________

- ↑ Edinb. med. and surg. Journ., 1811, t. VII.

- ↑ Journal complémentaire du Dictionnaire des sciences médicales, t. X, p. 375.

- ↑ Journal de Hufeland, avril 1827.

- ↑ De l'asthme, mémoire couronné par la Société royale de médecine de Toulouse. Paris, 1847, p. 108 et 180.

[1029]

des accès d'asthme ; seulement il l'emploie pur et sans mélange avec le tabac. Uu autre médecin de mes amis, qui est asthmatique depuis plus de quarante ans, ne s'est décidé à y recourir que dans ces dernières années, et il le vante avec enthousiasme... La meilleure manière de l'administrer consiste à hacher les feuilles comme on fait du tabac, à en charger des pipes ordinaires, ou mieux encore à en faire des cigarettes en papier, à la manière espagnole. On doit se borner d'abord à une ou deux pipes ou cigarettes, pour augmenter plus ou moins vite, suivant le résultat. Il est rare que le soulagement ne se manifeste pas très-promptement. Quelques asthmatiques se bornent à fumer le stramonium lorsqu'ils ressentent les avant-coureurs d'un accès, qu'ils parviennent ainsi à enrayer... Plusieurs médecins conseillent de ne prescrire ce médicament qu'après s'être assuré qu'il n'existe aucune phlogose pulmonaire. »

(Les malades se plaignent souvent de l'abondante fumée que dégage le stramonium ; on peut facilement y remédier en arrosant 1 kilogr. de feuilles, par exemple, avec une solution de 100 gr. de nitrate de potasse.)

Meyer recommande de commencer par une demi-pipe, surtout pour les personnes non habituées à la fumée de tabac, les femmes surtout, et de cesser au bout de quinze jours si ce moyen ne soulage pas. On peut augmenter graduellement jusqu'à deux pipes par jour, ou jusqu'à produire le vertige.

(Dans ces derniers temps, on a proposé plusieurs papiers, cigarettes, tubes, etc., antiasthmatiques, où la partie active était toujours la stramoine, seule ou jointe aux autres solanées vireuses.)

L'efficacité de la belladone dans la coqueluche et les toux nerveuses a fait présumer avec raison celle du stramonium. On a en effet employé ce dernier avec avantage dans la période non inflammatoire de la coqueluche et dans les toux nerveuses accompagnées ou non de lésions organiques du larynx ou des poumons. Dans ces cas, le datura s'administre à l'intérieur sous forme d'extrait, de teinture ou d'infusion, ou bien en fumée, comme pour l'asthme, ou en fumigations de vapeur inspirée au moyen d'un appareil particulier. Ward[1] pense qu'on pourrait donner avec avantage la teinture de stramoine dans le catarrhe pulmonaire. Mérat et Delens disent l'avoir employée avec beaucoup de succès dans un cas de catarrhe chronique. Ducros jeune[2] a employé le datura avec succès dans un cas d'angine de poitrine.

(Généralisant aux autres solanées l'emploi de la belladone dans l'incontinence nocturne d'urine, spécialement observée chez les enfants, j'ai mis en usage, avec succès, l'extrait de stramonium à la dose graduelle de 1/2 à 2 ou 3 centigrammes tous les soirs. Comme la belladone, cet agent diminue l'irritabilité excessive des fibres musculaires vésicales, contre lesquelles le sphincter est impuissant à lutter. Ici, la stramoine comme la belladone agit sur l'ensemble du plan musculaire du corps de l'organe, et non spécifiquement sur le seul sphincter. Par la mise en œuvre de ses effets physiologiques, constatés expérimentalement pour la belladone par Commailles, elle atténue l'excitabilité des fibres.)

Une douleur quelconque peut être combattue par l'usage interne du stramonium comme par celui de la belladone, mais avec plus d'activité.

C'est surtout dans les névralgies que le stramonium triomphe. Lentin[3] dit que le seul remède dont il ait eu à se louer dans le traitement de ces affections, est la teinture de stramonium administrée à l'intérieur à la dose de 4 ou 5 gouttes toutes les trois ou quatre heures. James Begbie donnait

____________________

- ↑ Bibliothèque médicale, t. LX, p. 271.

- ↑ Gazette des hôpitaux, 10 janvier 1837.

- ↑ Journal de Hufeland, t. IX.

[1030]

avec succès, dans les mêmes affections, l'extrait de cette plante à la dose de 1 centigr. 1/2, et jusqu'à 10 centigr., toutes les trois ou quatre heures. Hufeland donnait, comme antinévralgiques, l'extrait à la dose de 5 milligr. à 2 centigr., et la teinture vineuse des semences à celle de 10 gouttes toutes les trois heures, dans une infusion de mélisse. Vaidy[1] a rapporté deux cas de névralgie faciale où il a employé avec succès la stramoine. Dans le premier, il donna 2 centigr. 1/2 d'extrait de semences par jour, et quatre prises suffirent pour assurer la guérison du malade ; dans le second, il prescrivit 5 centigr. d'extrait des capsules, et, après en avoir pris 40 centigr., la malade (c'était une femme) fut tellement soulagée qu'il ne jugea pas à propos de continuer. Pendant l'usage de ce remède, il y avait des étourdissements, des vertiges, de la sécheresse au gosier, accidents qui cessèrent en discontinuant l'emploi du médicament. Kirckhoff[2] rapporte quatre cas de névralgies (la plus récente durait depuis neuf mois) qui avaient leur siège dans différentes régions, et dont il obtint la guérison au moyen de frictions faites sur le trajet douloureux avec la teinture de feuilles de stramonium. Ces frictions doivent être continuées quelque temps après la guérison de la maladie. Marcet[3] a donné avec un succès complet 1 centigr. 1/2 à 2 centigr. 1/2 par jour d'extrait de semences de cette plante dans deux sciatiques et plusieurs tics douloureux de la face qui avaient résisté aux autres remèdes. Les faits rapportés par Wendestadt de Henfeld[4] ne sont pas moins concluants. Orfila[5] a vu une céphalalgie se dissiper par l'emploi de 10 centigr. d'extrait de stramonium, qui causa d'abord un narcotisme effrayant. Au Brésil, au rapport de Martius[6], on emploie la décoction de stramonium en gargarisme contre les douleurs dentaires et le gonflement des gencives.

Trousseau et Pidoux ont fréquemment employé cette plante dans les névralgies superficielles, surtout dans celles de la face, du cou et du cuir chevelu. C'est un des médicaments qui leur ont le mieux réussi. Ils l'emploient moins à l'intérieur qu'extérieurement sous forme d'emplâtre, de teinture, de pommade, etc. (parties égales de cérat et d'extrait alcoolique) ; ils ont également eu recours à l'application de l'extrait de datura sur le derme dénudé, et ils en ont obtenu des résultats extrêmement satisfaisants, surtout dans les névralgies profondes ; mais quelquefois ils ont été forcés de renoncer à ce moyen, à cause de la douleur que causait le contact de ce médicament avec le chorion.

On a retiré de grands avantages du stramonium, soit à l'intérieur soit à l'extérieur dans le rhumatisme chronique et même dans le rhumatisme aigu, Zollickoffer[7] l'a mis en usage de l'une et l'autre manière dans le rhumatisme chronique. Il se sert : 1° d'une teinture composée de 30 gr. de semences sur 250 gr. d'alcool, dont la dose est de 8 à 12 gouttes par jour, en augmentant progressivement jusqu'à ce qu'il survienne du malaise et des étourdissements ; 2° d'une pommade composée de deux parties d'axonge sur une de feuilles de stramonium, qu'on fait cuire à un feu modéré. Lorsque la tête se perd par l'effet de la teinture, on cesse l'usage de cette dernière pour se borner à des frictions sur la partie douloureuse avec cette pommade. L'auteur rapporte un grand nombre de cas de guérison par ce double moyen. Van Nuffel[8] guérit un manouvrier atteint depuis longtemps de douleurs intolérables à l'épaule droite, en lui administrant par cuillerées d'heure en

____________________

- ↑ Journal complémentaire des sciences médicales, t. VIII, p. 18, et t. XI, p. 176.

- ↑ Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. XI, p. 197.

- ↑ Medico-chirurgical trans. of London, 1816, t. VIII, et Journal universel des sciences médicales, t. XVI, p. 107.

- ↑ Bulletin de thérapeutique, 1837.

- ↑ Nouveau Journal de médecine, décembre 1819.

- ↑ Journal de chimie médicale, 1827, t. III, p. 550.

- ↑ Revue médicale, t. XI, p. 469.

- ↑ Nouvelle bibliothèque médicale, t. II, p. 451.

[1031]

heure le mélange de 10 centigr. d'extrait de stramonium dans 250 gr. d'eau distillée ; on frictionna en même temps la partie douloureuse avec un liniment composé de 2 gr. du même extrait et de 125 gr. d'huile d'olive : en moins de huit jours la douleur avait disparu. Il prit en tout 14 décigr. d'extrait à l'intérieur et 12 gr. en frictions. « De tous les remèdes que j'ai employés pour combattre le rhumatisme chronique, je n'en ai point trouvé de plus efficace, dit Kirckhoff[1], que la pomme épineuse, dont je ne cesse depuis plusieurs années d'obtenir les meilleurs effets. Je l'administre, à l'intérieur, sous forme d'extrait préparé avec les feuilles, en commençant par un grain (5 centigr.) pour vingt-quatre heures, dose que j'augmente journellement et par gradation jusqu'à ce qu'il se manifeste de la sécheresse à la gorge, des vertiges et la dilatation de la pupille. J'emploie également à l'extérieur, sur les parties douloureuses, de légères frictions avec la teinture de stramoine, ou bien les feuilles de cette plante en cataplasme et dans les bains chauds. A. Lebreton, de Paris, a préconisé la méthode suivante dans les rhumatismes articulaires ou interarticulaires aigus : il donne l'extrait de semence à la dose de 1 centigr. toutes les trois heures, jusqu'à ce qu'il se manifeste du délire. Le délire obtenu, il diminue la dose de manière à laisser persister ce symptôme pendant trois ou quatre jours ; puis il suspend tout à coup l'emploi du datura. Par cette médication, Lebreton prétend guérir en peu de jours les rhumatismes synoviaux, fébriles et généraux. Marcet, Amelung, Read[2], Angelhart[3], ont eu à se louer de l'emploi du stramonium dans le traitement du rhumatisme.

Dans les rhumatismes interarticulaires et dans les rhumatismes articulaires chroniques, aussi bien que dans les sciatiques chroniques, Trousseau et Pidoux se sont bien trouvés de l'administration de pilules composées de 5 milligr. (1 dixième de grain) d'extrait de stramoine et d'opium, à prendre de 2 à 10 par jour, jusqu'à ce que la vue soit notablement troublée. On en continue l'emploi pendant quinze jours ou un mois, même après l'entière disparition de la douleur.

Marcet[4] a employé le stramonium avec avantage dans le cancer et l'ascite. Elletore et Bréra, à Pavie, ont communiqué à Harles[5] des faits en faveur de l'usage de cette plante dans l'hydrophobie. D'après Maly[6], le datura ferait disparaître les accidents spasmodiques les plus graves des organes sexuels, ce qui ne s'accorde point avec les propriétés aphrodisiaques de cette substance. Il prétend avoir guéri en très-peu de temps plusieurs cas de nymphomanie, en donnant, de deux en deux heures, dans un liquide approprié, 5 gouttes de teinture alcoolique de stramoine.

(Dans plusieurs cas d'éclampsie puerpérale, Salter[7] a obtenu de beaux résultats de l'usage de la teinture de stramonium à la dose totale de 1/2 once.)

Bretonneau, de Tours, prescrit ce qui suit contre la constipation compliquant la dyspepsie. Faites préparer un certain nombre de pilules d'extrait de datura de 1 centigr. ; pendant trois jours, donnez-en une ; pendant cinq jours, deux, et, si le ventre ne devient pas un peu plus libre, on arrivera à trois pilules. Chacune de ces doses quotidiennes doit être prise tout entière le matin, au début du premier repas[8].

A l'extérieur, on se sert de la stramoine en décoction, fomentation, bain,

____________________

- ↑ Journal complémentaire des sciences médicales, t. XXVII, p. 191.

- ↑ Trans. medico-chir.

- ↑ Diss. inaug. de datura stramonio, etc. Utrecht, 1823.

- ↑ Medico-chir. trans. of Lond., 1816, t. VIII.

- ↑ Traitement de l'hydrophobie et de l'efficacité du stramonium dans cette maladie. Francfort, in 4°.

- ↑ Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, t. I, p. 38.

- ↑ Annales médicales de la Flandre occidentale, 1859, n° 11.

- ↑ Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, janvier 1857.

[1032]

cataplasme, etc., sur les ulcères cancéreux,, les chancres, les brûlures, les hémorrhoïdes douloureuses, les engorgements laiteux des mamelles avec douleurs vives, certaines tumeurs inflammatoires très-douloureuses, telles que l'orchite, le panaris, où elle procure, comme la belladone et la jusquiame, un prompt soulagement, et quelquefois même l'avortement de l'inflammation. Mais ces applications ne sont pas sans danger, lorsque, comme dans les brûlures, le derme est mis à nu. Le suc de stramoine entre à la dose de quelques gouttes dans les collyres ; il n'est pas moins efficace que la belladone pour faire cesser la contraction de la pupille, pour calmer l'excessive sensibilité et les douleurs de l'œil, pour combattre l'ophthalmie, la photophobie, etc.

(La DATURINE est beaucoup moins employée que l'atropine, dont elle partage les propriétés physiologiques et thérapeutiques (voyez p. 142 et 182). Jobert de Lamballe[1] la préfère comme agent mydriatique. Les principales raisons de cette préférence sont pour le collyre de daturine l'absence de douleur à son contact avec la conjonctive et l'action perturbatrice moins grande sur la vision. On a employé la daturine en injection hypodermique à la dose de 1 trentième de grain pour 4 gouttes d'eau. Il y a pour ce mode d'introduction des médicaments un engouement très-naturel, mais qu'il ne faudrait pas, nous le pensons, porter trop loin. Nous hésiterions beaucoup à tenter des essais de ce genre avec l'alcaloïde qui nous occupe.)

____________________

- ↑ Annales d'oculistique, septembre et octobre 1861.