Chrysophyllum subnudum (PROTA)

Introduction |

Chrysophyllum subnudum Baker

- Protologue: Oliv., Fl. trop. Afr. 3: 499 (1877).

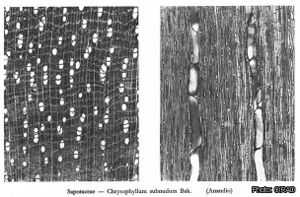

- Famille: Sapotaceae

- Nombre de chromosomes: 2n = 26

Synonymes

- Gambeya subnuda (Baker) Pierre (1891).

Noms vernaculaires

- Aninguéri argenté, longhi, longhi rouge (Fr).

- Adasema (En).

Origine et répartition géographique

Chrysophyllum subnudum est largement réparti depuis la Sierra Leone jusqu’à la R.D. du Congo.

Usages

Le bois (nom commercial : longhi) convient pour la construction, la parqueterie, les boiseries intérieures, la menuiserie, les meubles, les bois de mine, la charronnerie, les instruments, le panneautage, les placages et les contreplaqués. Au Gabon et au Congo, on emploie une décoction d’écorce comme purgatif et pour le traitement des affections intestinales. La pulpe du fruit, douce et acidulée, est comestible.

Production et commerce international

Le bois de Chrysophyllum subnudum est commercialisé internationalement en petites quantités, mais on ne dispose pas de données chiffrées du fait qu’il est mélangé avec d’autres espèces de Sapotaceae.

Propriétés

Le bois de cœur est gris-jaune à brun rosé, et peu distinct de l’aubier blanchâtre, qui a jusqu’à 10 cm de large. Le fil est généralement droit mais parfois ondé, le grain est fin. Le bois est lustré.

C’est un bois assez lourd, avec une densité de 720–800 kg/m³ à 12% d’humidité. Il sèche bien à l’air, sans difficulté. Les taux de retrait sont modérés à élevés : 4,1–6,9% dans le sens radial et 8,0–10,5% dans le sens tangentiel de l’état vert à anhydre.

A 12% d’humidité, le module de rupture est de 172–202 N/mm², le module d’élasticité de 11 670–16 180 N/mm², la compression axiale de 62–84 N/mm², le cisaillement de 7,3–8,0 N/mm², le fendage de 18–23 N/mm, et la dureté Chalais-Meudon de 4,6–6,6. Le bois est moyennement résistant aux chocs.

Il est assez facile à scier, se travaille bien avec des outils à main et à la machine, et il peut se raboter en donnant un fini lisse. Il présente une bonne tenue des clous et des vis ; des avant-trous sont recommandés pour le clouage, mais pas indispensables. Le bois se cire et se vernit bien. Il n’est que moyennement durable et sujet aux attaques de bleuissement, de termites et de térébrants marins. L’aubier est moyennement rebelle aux traitements d’imprégnation, le bois de cœur est rebelle.

Description

- Arbre de taille moyenne atteignant 25(–35) m de haut ; fût jusqu’à 60(–70) cm de diamètre, rectiligne et cylindrique, avec souvent des contreforts courts à la base ; surface de l’écorce brun grisâtre, lisse à fissurée, écorce interne fibreuse, brune, exsudant un latex visqueux ; jeunes rameaux à poils brun roux.

- Feuilles disposées en spirale, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 1–2 cm de long, sillonné sur le dessus, à poils grisâtres ; limbe étroitement elliptique à oblong-lancéolé, de 8–20 cm × 2,5–5 cm, cunéiforme à la base, acuminé à l’apex, coriace, à pubescence veloutée dense gris argent sur le dessous mais glabrescent, pennatinervé à 8–12 paires de nervures latérales.

- Fleurs en fascicules axillaires, régulières, 5-mères ; pédicelle de 2–5 mm de long ; sépales libres, largement ovales, d’environ 2 mm de long, pubescents brun rougeâtre à l’extérieur ; corolle à tube d’environ 2,5 mm de long et à lobes arrondis d’environ 1,5 mm de long, ciliés sur les bords, blanc verdâtre ; étamines insérées près de la base du tube de la corolle, à l’opposé des lobes ; ovaire supère, conique à globuleux, à longs poils, 5-loculaire, style court.

- Fruit : baie globuleuse d’environ 3 cm de long, légèrement 5-lobée, verdâtre à jaunâtre, glabre, renfermant jusqu’à 5 graines.

- Graines ellipsoïdes, aplaties, jusqu’à 2,5 cm × 1,5 cm, brunes.

- Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 6–12 cm de long, glabre, épicotyle de 0,5–3 cm de long, pubescent ; cotylédons ovales à elliptiques, de 3–5 cm × 2–3,5 cm, courtement pétiolés, foliacés, glabres.

Autres données botaniques

Le genre Chrysophyllum comprend quelque 70 espèces, et se rencontre dans toutes les régions tropicales. L’Amérique tropicale est la plus riche en espèces (environ 45), suivie par l’Afrique continentale (environ 15), Madagascar (environ 10), et l’Asie tropicale et l’Australie (2 au total). Le genre a été divisé en 6 sections, dont 2 (section Aneuchrysophyllum et section Donella) comprennent les espèces africaines. Chrysophyllum subnudum appartient à la section Aneuchrysophyllum.

En Côte d’Ivoire et au Ghana, Chrysophyllum subnudum fleurit en décembre–juin et fructifie en novembre–février ; au Gabon, il fleurit vers le mois d’août. Les graines sont dispersées par les animaux tels que les éléphants, et peut-être aussi par les chimpanzés, qui se nourrissent des fruits.

Ecologie

Chrysophyllum subnudum se rencontre dans la forêt semi-décidue à sempervirente des basses terres, en général comme essence de sous-étage, et il est commun dans de nombreuses régions.

Gestion

Chrysophyllum subnudum se régénère souvent en abondance, et ses semis sont tolérants à l’ombre. Le poids de 1000 graines est d’environ 770 g. Les semences commencent à germer au bout de 2–8 semaines. Le taux de germination varie de 25% à 90%. Les grumes doivent être traitées dès qu’elles sont abattues, et les bois dès qu’ils sont débités. Les grumes fraîches coulent dans l’eau et ne peuvent être transportées par flottage sur les cours d’eau.

Ressources génétiques

Chrysophyllum subnudum n’est pas sujet à l’érosion génétique du fait qu’il est répandu, et commun dans de nombreuses régions.

Perspectives

On sait très peu de chose sur Chrysophyllum subnudum, et des recherches sont nécessaires pour évaluer son intérêt comme essence à bois d’œuvre à plus large échelle. Cependant, en raison de sa petite taille en comparaison d’autres espèces de Sapotaceae, il semble n’avoir qu’un intérêt secondaire.

Références principales

- Bolza, E. & Keating, W.G., 1972. African timbers: the properties, uses and characteristics of 700 species. Division of Building Research, CSIRO, Melbourne, Australia. 710 pp.

- Burkill, H.M., 2000. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 5, Families S–Z, Addenda. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 686 pp.

- de Koning, J., 1983. La forêt de Banco. Part 2: La Flore. Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 83–1. Wageningen, Netherlands. 921 pp.

- Hawthorne, W.D., 1995. Ecological profiles of Ghanaian forest trees. Tropical Forestry Papers 29. Oxford Forestry Institute, Department of Plant Sciences, University of Oxford, United Kingdom. 345 pp.

- Takahashi, A., 1978. Compilation of data on the mechanical properties of foreign woods (part 3) Africa. Shimane University, Matsue, Japan, 248 pp.

Autres références

- Aubréville, A., 1959. La flore forestière de la Côte d’Ivoire. Deuxième édition révisée. Tome troisième. Publication No 15. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 334 pp.

- Aubréville, A., 1961. Sapotacées. Flore du Gabon. Volume 1. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. 162 pp.

- Aubréville, A., 1964. Sapotacées. Flore du Cameroun. Volume 2. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. 143 pp.

- de la Mensbruge, G., 1966. La germination et les plantules des essences arborées de la forêt dense humide de la Côte d’Ivoire. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 389 pp.

- Durand, P., 1983. Aniégrés et longhis: étude comparative de leurs propriétés technologiques. Centre Technique Forestier Tropical, Abidjan, Côte d’Ivoire. 29 pp.

- Neuwinger, H.D., 2000. African traditional medicine: a dictionary of plant use and applications. Medpharm Scientific, Stuttgart, Germany. 589 pp.

- Oteng-Amoako, A.A. (Editor), 2006. 100 tropical African timber trees from Ghana: tree description and wood identification with notes on distribution, ecology, silviculture, ethnobotany and wood uses. 304 pp.

- Raponda-Walker, A. & Sillans, R., 1961. Les plantes utiles du Gabon. Paul Lechevalier, Paris, France. 614 pp.

Auteur(s)

- R.H.M.J. Lemmens, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands

Citation correcte de cet article

Lemmens, R.H.M.J., 2007. Chrysophyllum subnudum Baker. In: Louppe, D., Oteng-Amoako, A.A. & Brink, M. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. Consulté le 6 mars 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U.