Brassica carinata (PROTA)

Introduction |

| Importance générale | |

| Répartition en Afrique | |

| Répartition mondiale | |

| Légume | |

| Oléagineux | |

| Médicinal | |

| Fourrage | |

| Sécurité alimentaire | |

Brassica carinata A.Br.

- Protologue: Flora 24: 267 (1841).

- Famille: Brassicaceae (Cruciferae)

- Nombre de chromosomes: 2n = 34

Synonymes

- Brassica integrifolia (H.West) Rupr. var. carinata (A.Braun) O.E.Schulz (1919).

Noms vernaculaires

- Chou éthiopien, moutarde d’Abyssinie (Fr).

- Ethiopian kale, Ethiopian mustard, Ethiopian rape, Abyssinian mustard (En).

- Figiri (Sw).

Origine et répartition géographique

Brassica carinata est un amphidiploïde dont un génome provient de Brassica nigra (L.) Koch et l’autre de Brassica oleracea L. L’Ethiopie est le centre de diversité génétique de Brassica carinata, et l’on pense que sa culture y a débuté environ 4000 ans avant J.C. On n’en connaît pas de types vraiment sauvages, mais Brassica carinata s’échappe souvent des cultures. Dans la littérature, elle a été largement confondue avec Brassica juncea (L.) Czern., ce qui rend difficile de préciser sa répartition exacte en Afrique. La culture de Brassica carinata comme plante oléagineuse est limitée à l’Ethiopie, mais elle est souvent cultivée comme légume-feuilles en Afrique orientale et australe, moins fréquemment en Afrique occidentale et centrale.

Usages

Dans la plus grande partie de l’Afrique, Brassica carinata est utilisée principalement comme légume-feuilles cuit, alors qu’en Ethiopie, où elle s’appelle “gomen zer” en amarinya, l’huile des graines a également une grande importance. Hors d’Afrique, en particulier en Asie de l’Ouest et du Sud, elle est cultivée de temps à autre comme plante oléagineuse ou pour faire de la moutarde. Les graines sont écrasées et l’huile est utilisée en cuisine ou dans l’industrie de la moutarde. L’usage de l’huile en cuisine est limité à cause de sa forte teneur en glucosinolates et en acide érucique. En Ethiopie, elle est employée pour graisser les plaques de cuisson des fourneaux en terre cuite à “injera”. On l’emploie également pour l’éclairage. Les graines sont utilisées en médecine traditionnelle pour soigner les maux d’estomac. Les Ethiopiens se servent des graines au goût piquant en guise d’épice pour relever le goût des viandes crues. La plante est quelquefois employée comme fourrage pour le bétail et les graines pour nourrir les oiseaux. Le tourteau de graines sert d’aliment riche en protéines pour les animaux, bien que la présence de glucosinolates soit un facteur limitant. Depuis peu, on s’intéresse à l’huile, de même qu’à celles d’autres Brassica, comme biodiésel et pour la préparation de dérivés spéciaux de l’acide érucique.

Production et commerce international

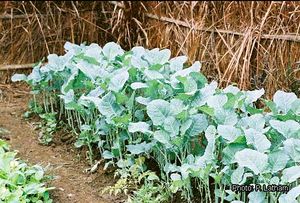

La production de graines de Brassica carinata n’est importante qu’en Ethiopie ; la production au Canada et dans la région méditerranéenne en est encore au stade expérimental. En tant que légume-feuilles, elle est cultivée principalement en jardins familiaux, bien qu’au Malawi, en Tanzanie et en Zambie, et dans une moindre mesure au Zimbabwe, elle fasse aussi l’objet de cultures commerciales. Son utilisation comme légume-feuilles semble cependant diminuer en raison de la productivité plus forte du chou vert (Brassica oleracea) et de la moutarde-feuilles (Brassica juncea). On ne dispose pas de données statistiques sur sa production.

Propriétés

Il n’existe pas de données sur la composition nutritionnelle des feuilles de Brassica carinata, mais elle doit être comparable à celle de Brassica juncea. Les graines sont riches en huile, et en contiennent 25–47% en fonction du cultivar et des conditions de croissance ; la teneur en protéines est également élevée, 25–45%, et comparable en cela à celle des légumes secs. L’huile est formée d’acide érucique 35–44%, d’acide linoléique 15–22%, d’acide linolénique 16–20%, d’acide oléique 10–12%, d’acide eicosénoïque 7–9% et d’acide palmitique 2–4%. Des lignées à huile sans acide érucique ont été sélectionnées par croisements avec Brassica juncea et Brassica napus L. et par mutagénèse. Les graines ont une teneur élevée en glucosinolates (100–200 μmoles/g), presque exclusivement de la sinigrine, qui a des propriétés anti-oxydantes mais aussi goitrigènes. Une phytoalexine, la brassilexine, et plusieurs de ses précurseurs sont synthétisés par Brassica carinata en réponse à une attaque par la maladie du pied noir Leptosphaeria maculans, ce qui pourrait expliquer la résistance qu’elle lui oppose.

Falsifications et succédanés

Le légume-feuilles Brassica carinata peut être remplacé par les divers types de chou vert (Brassica oleracea) ou de moutarde-feuilles (Brassica juncea), et le type oléagineux par Brassica juncea, Brassica napus ou Brassica nigra.

Description

- Plante herbacée érigée, annuelle ou parfois bisannuelle ou pérenne, atteignant 150(–200) cm de haut, généralement ramifiée, glabre ou légèrement poilue sur la tige et la base des pétioles, légèrement glauque ; racine pivotante forte.

- Feuilles alternes, généralement simples, les inférieures munies quelquefois de 1 paire de petits lobes latéraux à la base ; stipules absentes ; toutes les feuilles avec un pétiole court ; limbe obovale, jusqu’à 20 cm × 10 cm, doublement crénelé mais les supérieurs souvent plus ou moins entiers.

- Inflorescence : grappe ombelliforme initialement plutôt lâche mais s’allongeant rapidement, jusqu’à 50 cm.

- Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères ; pédicelle ascendant, de 5–12 mm de long ; sépales oblongs, de 4–6(–7) mm de long, verts ; pétales obovales, de 6–10 mm de long, à onglet, jaune pâle à vif ; étamines 6 ; ovaire supère, cylindrique, 2-loculaire, stigmate globuleux.

- Fruit : silique linéaire de 2,5–6 cm × 2–3,5 mm, souvent un peu comprimée entre les graines, avec un bec conique de 2–6 (–7) mm de long, déhiscente, renfermant jusqu’à 20 graines.

- Graines globuleuses, de 1–1,5 mm de diamètre, finement réticulées, d’un brun pâle à foncé.

- Plantule à germination épigée, avec une forte racine principale et des racines latérales fibreuses ; hypocotyle de 2–3 cm de long, épicotyle très court ; cotylédons largement obovales, d’environ 2,5 cm de long, vert foncé.

Autres données botaniques

Trois espèces sauvages de Brassica se trouvent en région méditerranéenne : Brassica nigra (L.) Koch (moutarde noire) avec le nombre chromosomique de base n = 8 (génome B), Brassica oleracea L. (chou commun) avec n = 9 (génome C) et Brassica rapa L. (navet) avec n = 10 (génome A). Brassica carinata est considéré comme un hybride amphidiploïde entre Brassica nigra et Brassica oleracea, avec les génomes BBCC, 2n = 34. L’hybridation peut s’être produite à plusieurs occasions ; la génétique prouve que dans tous les cas, Brassica nigra a fourni le parent femelle. Brassica juncea est un amphidiploïde entre Brassica nigra et Brassica rapa avec 2n = 36. Il est souvent confondu avec Brassica carinata et il n’est pas toujours possible d’attribuer avec certitude les données à l’une ou l’autre de ces espèces. D’habitude, les feuilles inférieures de Brassica juncea ont un nombre de lobes plus élevé et son fruit a un bec plus long (d’ordinaire > 6 mm).

Croissance et développement

Du semis à la levée, environ 5 jours sont nécessaires, en fonction de la température et de l’humidité du sol. Les plantes forment un système racinaire important, plus grand que chez les autres espèces de Brassica. En général, les cultivars à grandes feuilles sont moins ramifiés que ceux à petites feuilles. Il y a une différence quant à la date de la première floraison entre les types oléagineux et légumiers ; les types oléagineux commencent à fleurir environ 10 semaines après la germination, les cultivars légumiers environ 12 semaines après, en fonction du cultivar et des conditions de croissance. La floraison des cultivars légumiers est retardée par une récolte régulière des feuilles ou des jeunes pousses. Les plantes cultivées en régions sèches fleurissent plus tôt et produisent des graines mûres dans les 4 mois suivant le semis. Les cultures légumières qui ont bénéficié d’une humidité appropriée produisent des graines en 5–6 mois. Quelques cultivars de grande taille, lorsqu’ils sont cultivés avec une humidité suffisante, peuvent former de nouvelles pousses, une fois l’infrutescence retirée, et devenir pérennes, en général seulement pour une saison supplémentaire, mais des plantes âgées de 4 ans ont été signalées. La plupart des espèces de Brassica sont allogames, ce qui contribue à la grande diversité intra-spécifique. Brassica carinata est une exception, car elle donne des graines de manière très efficace par autofécondation sans l’aide d’insectes. Elle n’a pas besoin de basses températures pour l’initiation florale, et la production de graines est par conséquent bien plus facile en Afrique que pour la plupart des choux verts de l’espèce Brassica oleracea sauf le “chou portugais”.

Ecologie

Le chou éthiopien est plutôt adaptable et peut se trouver sur des hautes terres jusqu’à 2600 m avec un climat frais, mais aussi sur des basses terres dans des conditions relativement chaudes et sèches. C’est sous irrigation en saison sèche qu’il pousse le mieux, lorsque maladies et prédateurs sont peu nombreux. C’est une plante qui convient à une large gamme de sols, les types oléagineux étant notamment souvent cultivés dans des zones marginales ; les types légumiers sont surtout cultivés sur des sols fertiles. Le chou éthiopien peut pousser depuis l’équateur jusqu’au Canada et semble être indifférent à la longueur du jour. Il est sensible au sel et ses graines ne peuvent germer dans des sols ayant un niveau de salinité supérieur à la moyenne. Il ne tolère pas l’asphyxie racinaire.

Multiplication et plantation

La multiplication se fait normalement par graines et rarement par boutures. Le poids de 1000 graines est de 3–5 g. Lorsque la plante est cultivée pour ses feuilles, le semis en pépinière et le repiquage sont largement pratiqués. Les couches de semis sont normalement rehaussées par rapport au sol pour diminuer l’incidence de la fonte des semis. La couche superficielle est travaillée et du fumier de ferme bien fait y est introduit pour former un sol friable. Les graines sont semées en lignes espacées de 15–20 cm. L’arrosage en pépinière devrait être fait avec une pomme d’arrosoir fine. Les producteurs peuvent recouvrir les planches avec de longues herbes ou des matériaux semblables afin de maintenir la surface sombre et humide. Lorsque les cotylédons se sont étalés après la germination, ce paillage est enlevé ou placé à côté des plants. Les plants sont bons à repiquer lorsqu’ils ont atteint le stade de 4 feuilles, environ 5 semaines après la germination. Lorsque les plants se développent trop en hauteur, ils peuvent s’étioler, sans grande chance de former des plantes robustes. L’espacement au champ est d’environ 35–40 cm sur la ligne et de 50–60 cm entre les lignes, en fonction de la taille des plants. Près de Nairobi (Kenya), l’espace entre les lignes est complanté d’échalote, de persil et du légume-feuilles Crotalaria sp. Lorsque la plante est cultivée comme oléagineuse, ses graines sont semées directement en lignes, ou à la volée quand on recherche une production de feuilles de courte durée.

Gestion

Le chou éthiopien répond bien à l’engrais organique, et ce jusqu’à 20 t/ha. La plupart des agriculteurs trouvent plus simple d’incorporer des engrais chimiques aux planches de semis au taux d’environ 100 kg N et 30 kg P. Des taux plus élevés d’azote accroissent les protéines et améliorent la production foliaire, tandis que davantage de phosphore renforce le potentiel de production de graines. Quelques horticulteurs augmentent donc à 300 kg N l’apport initial, tandis que d’autres font une fumure d’appoint de 50 kg N tous les 15 jours. En production d’oléagineux, tous les engrais sont incorporés au moment du semis et aucun épandage en surface n’est pratiqué. Pour une production de feuilles, une irrigation régulière est nécessaire lorsqu’il ne pleut pas, car le stress hydrique induit une floraison précoce. Lorsque la culture est semée au début de la saison des pluies, les attaques de maladies et de prédateurs sont graves. Pour les éviter, il est recommandé de faire le semis 5–6 semaines avant les pluies, ce qui permet un repiquage au début des pluies.

Maladies et ravageurs

Le chou éthiopien est sensible au virus de la mosaïque du navet (TuMV), auquel le type à feuilles est particulièrement vulnérable. Le TuMV est transmis par de nombreux pucerons, parmi lesquels le puceron cendré du chou Brevicoryne brassicae et le grand puceron vert du pêcher Myzus persicae sont les plus marquants. Les types oléagineux à feuilles bleuâtres ont une couche de cire plus épaisse que les types légumiers à feuilles vertes, et on a remarqué que la cire des feuilles tenait dans une certaine mesure les pucerons à distance. La cire des feuilles est également associée au niveau de tolérance à la maladie des taches noires (Alternaria brassicae). Le chou éthiopien est sensible à la nervation noire (Xanthomonas campestris), à l’alternariose (Alternaria brassicicola), ainsi qu’à la fonte des semis et au rhizoctone brun (Rhizoctonia solani). Le cultivar ‘Nanga’ de Zambie a montré une certaine tolérance à la nervation noire. Le chou éthiopien est tolérant au pied noir Leptosphaeria maculans (dont la forme asexuée est Phoma lingam). La rouille blanche (Albugo candida) se trouve principalement sur les cultivars légumiers, mais pas sur les types oléagineux. Xanthomonas, Alternaria, Phoma et Rhizoctonia sont des maladies transmises par graines, et il est important de disposer de semences fiables ; mais ces maladies sont aussi conservées dans le sol, ce qui rend essentielle une rotation appropriée des cultures. Afin d’éviter la nervation noire, il est recommandé de ne pas produire en saison des pluies. Le meilleur moyen de lutter contre les maladies est d’adopter un mode de conduite judicieux plutôt que de programmer des pulvérisations de produits agrochimiques.

La teigne des crucifères (Plutella xylostella) pose moins de problèmes avec le chou éthiopien qu’avec le chou-fleur et les autres choux. Parmi les autres prédateurs, citons la piéride (Pieris brassicae) et les larves de la tenthrède de la moutarde (Athalia proxima), ravageur particulièrement redoutable pour les semis. Parmi les autres ravageurs, on peut encore citer : le puceron du navet (Hyadaphis pseudobrassicae, synonyme : Lipaphis erysimi), le charançon du chou (Lixus sp.), les altises (Phyllotreta spp), et une punaise (Bagrada cruciferarum).

Récolte

Il y a plusieurs moyens de récolter cette plante. Celles issues de graines semées à la volée à forte densité peuvent être récoltées par arrachage de la plante entière 6 semaines après le semis. Cette méthode est utilisée normalement lorsqu’on a besoin du terrain pour une autre culture. Pour une culture conventionnelle, la première récolte se fait environ 5 semaines après le repiquage. Le mieux est de récolter les feuilles une fois toutes les 2 semaines, avec 50% de défoliation. Les cultivars à petites feuilles sont fréquemment récoltés sous forme de pousses plutôt que de feuilles individuelles.

Les types oléagineux sont récoltés lorsque les fruits virent au brun. Les infrutescences sont coupées et déposées sur une bâche ou une toile, où on les laisse sécher sans risque que les graines tombent. La récolte est alors battue et vannée.

Rendement

L’agriculteur peut espérer un rendement moyen de feuilles et de pousses de 35 t/ha, mais en stations de recherche des rendements de 50–55 t/ha de feuilles ont été signalés, en fonction de la saison de production et du cultivar. En Inde et au Canada, les agriculteurs peuvent produire jusqu’à 1200–1800 kg/ha de graines lors d’une bonne année.

Traitement après récolte

Les feuilles sont relativement périssables et se fanent ou jaunissent lorsqu’elles sont laissées pendant plus d’une journée à l’étalage. Aussi les agriculteurs ne récoltent-ils que de petites quantités à la fois. Pour garder leur fraîcheur, les feuilles sont conservées humides dans un sac à l’abri de la lumière ou dans un endroit frais. Quand la plante est mise en marché entière avec ses racines, les négociants les trempent dans l’eau, ce qui leur permet de les conserver quelques jours.

Ressources génétiques

La diversité génétique chez Brassica carinata, sur la base des marqueurs moléculaires ADN, est bien moindre que celle de Brassica juncea. En dépit d’une variation comparativement faible chez Brassica carinata, il existe de nombreuses variétés locales tant pour les types oléagineux que légumiers, qui diffèrent par leur précocité, la structure de la plante, la dimension, la forme et la structure des feuilles, le rendement en graines, et les niveaux d’acide érucique et de glucosinolates dans la graine. Il faut renforcer la prospection, la conservation et l’évaluation de cette diversité avant que les agriculteurs ne commencent à utiliser de nouveaux cultivars aux dépens de leurs variétés locales traditionnelles. Une collection est entretenue par le Centre for Genetic Resources (CGN) à Wageningen, Pays-Bas. Des collections de travail sont disponibles dans les instituts de recherche en Ethiopie, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.

Sélection

En Afrique, des travaux de sélection ont été entrepris et plusieurs sélections ont été obtenues en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. Les critères de sélection sont la dimension des feuilles, une montaison tardive, une réduction de la sensibilité aux maladies et aux prédateurs les plus importants, et un rendement élevé. Les cultivars les plus connus sont ‘White Figiri’, ‘Purple Figiri’, ‘Lushoo’, ‘Mbeya Green’ et parmi ceux à grandes feuilles, ‘Lambo’ de Tanzanie, ‘RRS-V’ du Zimbabwe, ‘Chibanga’ et ‘NIRS-2’ de Zambie. ‘TAMU Tex Sel’ est un cultivar légumier obtenu au Texas (Etats-Unis). En Zambie, le chou éthiopien a été croisé avec le “chou portugais” et avec Brassica nigra. On a réalisé davantage de travaux de sélection sur les cultivars oléagineux, particulièrement au Canada, en Inde et en Italie. Les principaux critères de sélection sont une faible teneur en acide érucique et en glucosinolates ainsi qu’un rendement élevé en graines.

Perspectives

Le chou éthiopien est un légume-feuilles et un oléagineux parfaitement adapté aux conditions africaines et qui a de grandes perspectives. Il existe un grand nombre de variétés locales qui laissent au sélectionneur beaucoup de marge pour progresser. La production de semences fermières est facile, mais la mise à disposition de semences commerciales fiables et saines serait également profitable aux agriculteurs. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, cette espèce disparaîtra progressivement et sera remplacée par de nouveaux cultivars, notamment de Brassica juncea et des formes non pommées de Brassica oleracea, qui ont suscité davantage de recherche et qui font l’objet de plus d’attention de la part des sélectionneurs.

Références principales

- Alemayehu, N. & Becker, H., 2002. Genotypic diversity and patterns of variation in a germplasm material of Ethiopian mustard (Brassica carinata A. Braun). Genetic Resources and Crop Evolution 49: 573–582.

- Getinet, A., Rakow, G. & Downey, R.K., 1996. Agronomic performance and seed quality of Ethiopian mustard in Saskatchewan. Canadian Journal of Plant Science 76: 387–392.

- Getinet, A., Rakow, G., Raney, J.P. & Downey, R.K., 1997. Glucosinolate content in interspecific crosses of Brassica carinata with B. juncea and B. napus. Plant Breeding 116: 39–46.

- Getinet, A., Rakow, G., Raney, J.P. & Downey, R.K., 1997. The inheritance of erucic acid content in Ethiopian mustard. Canadian Journal of Plant Science 77: 33–41.

- Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999. Traditional food plants of Kenya. Kenya Resource Centre for Indigenous Knowledge (KENRIK), Nairobi, Kenya. 270 pp.

- Mingochi, D.S. & Jensen, A., 1988. Reaction of rape and Ethiopian mustard selections to blackrot and turnip mosaic virus (TuMV) in Zambia. Acta Horticulturae 218: 289–294.

- Mnzava, N.A. & Msikita, W.W., 1988. Leaf yield response of Ethiopian mustard (Brassica carinata A. Br.) selections to defoliation regimes. Acta Horticulturae 218: 77–81.

- Mnzava, N.A. & Olsson, K., 1990. Studies in tropical vegetables: Part 1. Seed amino, fatty acid and glucosinolates profile of Ethiopian mustards (Brassica carinata Braun). IBPGR 1990. Food Chemistry 35: 229–235.

- Msikita, W.W. & Mnzava, N.A., 1988. Comparitive field performance of mustard, tronchuda and kale during mild winters in Zambia. Acta Horticulturae 218: 59–61.

- Schippers, R.R., 2002. African indigenous vegetables, an overview of the cultivated species 2002. Revised edition on CD-ROM. National Resources International Limited, Aylesford, United Kingdom.

Autres références

- Cardone, M., Mazzoncini, M., Menini, S., Rocco, V., Senatore, A., Seggiani, M. & Vitolo, A., 2003. Brassica carinata as an alternative oil crop for the production of biodiesel in Italy: agronomic evaluation, fuel production by transesterification and characterization. Biomass and Bioenergy 25: 623–636.

- Cowley, W.R., 1970. Quality of Brassica carinata as a green leaf vegetable. Journal of the American Society for Horticultural Science 95(1): 3–5.

- del Río, M., de Haro, A. & Fernández-Martínez, J.M., 2003. Transgressive segregation of erucic acid content in Brassica carinata A. Braun. Theoretical and Applied Genetics 107: 643–651.

- Edwards, S.B., 1991. Crops with wild relatives found in Ethiopia. In: Engels, J.M.M., Hawkes, J.G. & Melaku-Worede (Editors). Plant Genetic Resources of Ethiopia. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. pp. 42–74.

- FAO, 1988. Traditional food plants: a resource book for promoting the exploitation and consumption of food plants in arid, semi-arid and sub-humid lands of Eastern Africa. FAO food and nutrition paper 42. FAO, Rome, Italy. 593 pp.

- Gildemacher, P., 1997. Ethiopian mustard (Brassica carinata A. Br.) as a leafy vegetable in Tanzania: farmers practices and possible improvements. Student report Wageningen University/AVRDC-Tengeru. Wageningen University, Wageningen, Netherlands.

- Gómez-Campo, C. (Editor), 1999. Biology of Brassica coenospecies. Elsevier, Amsterdam, Netherlands. 489 pp.

- Jonsell, B., 2000. Brassicaceae (Cruciferae). In: Edwards, S., Mesfin Tadesse, Demissew Sebsebe & Hedberg, I. (Editors). Flora of Ethiopia and Eritrea. Volume 2, part 1. Magnoliaceae to Flacourtiaceae. The National Herbarium, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia and Department of Systematic Botany, Uppsala University, Uppsala, Sweden. pp. 121–154.

- Mathai, P.J., 1984. Vegetable growing in Zambia. Zambia Seed Co., Lusaka, Zambia. 344 pp.

- Mnzava, N.A., 1986. Compensatory leaf and seed yield increase in vegetable mustard (Brassica carinata A. Braun) in response to defoliation intensity. HortScience 21(3): 723.

- Pearson, M.N. & Bock, K.R., 1976. Notes on East African plant virus diseases. 10. Turnip mosaic virus. East African Agricultural and Forestry Journal 41: 344–348.

- Pedras, M.S.C., Loukaci, A. & Okanga, F.I., 1998. The cruciferous phytoalexins brassinin and cyclobrassinin are intermediates in the biosynthesis of brassilexin. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 8: 3037–3038.

- Seegeler, C.J.P., 1983. Oil plants in Ethiopia, their taxonomy and agricultural significance. Agricultural Research Reports 921. Pudoc, Wageningen, Netherlands. 368 pp.

- SEPASAL, 2003. Acanthosicyos naudinianus. [Internet] Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. http://www.rbgkew.org.uk/ ceb/sepasal/acantho.htm. 24 February 2003.

- Stephens, J.M., 1994. Mustard collard - Brassica carinata L. [Internet] Fact Sheet HS–629, Horticultural Sciences Department, Florida Cooperative Extension Service, University of Florida, Gainesvile FL, United States. http://edis.ifas.ufl.edu/MV096. March 2004.

- Stephens, T.S., Saldana & Lime, B., 1975. Quality of tex-sal greens (Brassica carinata A. Br.) during maturation. Journal of the Rio Grande Valley Horticultural Society 29: 91–97.

- Westphal, A. & Marguard, R., 1981. Yield and quality of Brassica spp. in Ethiopia. Plant Research and Development 13: 114–127.

Sources de l'illustration

- Jonsell, B., 2000. Brassicaceae (Cruciferae). In: Edwards, S., Mesfin Tadesse, Demissew Sebsebe & Hedberg, I. (Editors). Flora of Ethiopia and Eritrea. Volume 2, part 1. Magnoliaceae to Flacourtiaceae. The National Herbarium, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia and Department of Systematic Botany, Uppsala University, Uppsala, Sweden. pp. 121–154.

- Jonsell, B., 1982. Cruciferae. Flore de Madagascar et des Comores, familles 84–87. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. pp. 3–32.

Auteur(s)

- N.A. Mnzava, Oleris Consultancy, P.O. Box 1371, Arusha, Tanzania

- R.R. Schippers, De Boeier 7, 3742 GD Baarn, Netherlands

Consulté le 18 décembre 2024.