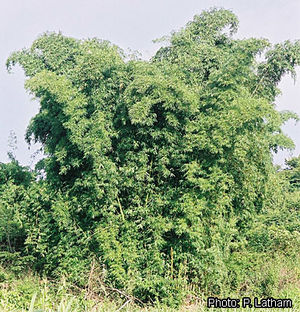

Bambusa vulgaris (PROTA)

Introduction |

| Importance générale | |

| Répartition en Afrique | |

| Répartition mondiale | |

| Légume | |

| Médicinal | |

| Bois d'œuvre | |

| Bois de feu | |

| Ornemental | |

| Fourrage | |

| Auxiliaire | |

| Fibre | |

| Sécurité alimentaire | |

| Changement climatique | |

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl.

- Protologue: Coll. pl. 2(2) : 26, t. 47 (1810).

- Famille: Poaceae (Gramineae)

- Nombre de chromosomes: 2n = 72

Noms vernaculaires

- Bambou, bambou de Chine (Fr).

- Common bamboo (En).

- Bambu vulgar (Po).

- Mwanzi, mwazi (Sw).

Origine et répartition géographique

Bambusa vulgaris est originaire de l’Ancien Monde, probablement de l’Asie tropicale. Il n’est connu que comme plante cultivée, bien qu’il existe des peuplements subspontanés et naturalisés. Le bambou de Chine est le plus répandu de tous les bambous dans les régions tropicales et subtropicales. En Afrique tropicale, il est largement cultivé mais on le rencontre aussi subspontané.

Usages

Les tiges sont utilisées pour la construction et les clôtures, mais aussi pour les manches d’outils, les meubles, l’artisanat, les tuteurs, les récipients, les armes, les canaux d’irrigation et les perches pour filets de pêche. A Kumasi (Ghana), les tiges sont employées en construction comme matériau de soutien temporaire. Depuis peu au Ghana, les tiges servent pour les parquets, les boiseries et les meubles. En Tanzanie, elles servent de poteaux pour soutenir les plants de bananiers et de tuyaux à distillation pour la fabrication d’alcools. Fendues en deux, elles sont transformées en paniers, clôtures, toits et tuiles. Les tiges servent également de combustible. Elles fournissent une pâte de bonne qualité utilisée dans la fabrication du papier, comme en Inde. Les jeunes turions sont comestibles. A Rodrigues (Ile Maurice), un mélange fait à base d’une décoction de turions de la plante et de racines de larmes de Job (Coix lacryma-jobi L.) donne une boisson rafraîchissante. Les feuilles sont broutées par les chèvres. Les gaines des tiges servent à recouvrir le toit des ruches. Bambusa vulgaris est planté pour lutter contre l’érosion et comme plante ornementale. En Sierra Leone, il est planté pour délimiter les limites de propriétés. Au Nigeria, une boisson à base de feuilles macérées est administrée en cas de maladie vénérienne. En R.D. du Congo, les feuilles sont utilisées dans les préparations destinées à soigner la rougeole.

Production et commerce international

La production et le commerce mondiaux de produits de Bambusa vulgaris sont considérables, mais aucune statistique n’est disponible.

Propriétés

Tant pour les cultivars à tige verte que pour ceux à tige jaune, la densité de la paroi de la tige est d’environ 0,63 g/cm³ à 12% d’humidité. Le retrait radial est de 9, 7–14,0% et le tangentiel de 6,0–11,9% entre l’état vert et l’état à 11,3% d’humidité. Pour les cultivars à tige verte à 17% d’humidité, le module de rupture est de 84 N/mm², la compression axiale de 25 N/mm² et le cisaillement de 7 N/mm². Pour les cultivars à tige jaune à 16% d’humidité, le module de rupture est de 86 N/mm², la compression axiale de 32 N/mm² et le cisaillement de 4 N/mm².

Les qualités de travail et d’usinage des tiges sont médiocres. Elles ne sont pas droites, ne se fendent pas facilement, ne sont pas flexibles, mais ont des parois épaisses et sont résistantes au début.

Chez les bambous, c’est essentiellement la teneur en glucides (amidon et sucre) des tiges qui détermine la sensibilité aux insectes et aux champignons. Bambusa vulgaris ayant une forte teneur en amidon, il est donc plus facilement attaqué que les autres espèces de bambou, comme par exemple Dendrocalamus giganteus Wall. ex Munro. Les tiges sont très sensibles aux attaques de vrillettes. Il est absolument capital de les traiter pour les protéger contre ces coléoptères et contre d’autres dégradations biologiques si l’on souhaite les utiliser sur le long terme. Les parois internes et externes des tiges de bambou sont assez rebelles à l’imprégnation par des produits de conservation, et leur absorption se limite essentiellement aux extrémités des tiges.

Les fibres des tiges de Bambusa vulgaris d’Afrique tropicale (Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon et Congo) mesurent en moyenne 2,6–2,9 mm de long, avec un diamètre de 17,1–20,0 μm et un diamètre du lumen de 3,5–7,3 μm. La composition chimique moyenne est la suivante : cellulose 41–44%, pentosanes 21–23%, lignine 26–28%, cendres 1,7–1,9%, silice 0,6–0,7%. La solubilité dans l’eau chaude est de 3–5%, dans l’alcool-benzène de 2–3%, et dans une solution à 1% de NaOH de 20–22%. Des études menées sur la fabrication du papier ont montré que la pâte obtenue à partir des tiges de Bambusa vulgaris a une exceptionnelle résistance à la déchirure, comparable à celle de la pâte de résineux. Elle pourrait la remplacer et être utilisée pour les catégories souples de papier d’emballage, soit seule soit mélangée à d’autres fibres. Bambusa vulgaris peut également donner de bons résultats comme matière première dans la fabrication des panneaux de particules.

Les jeunes turions sont blanc rosé et tendres, et ont de bonnes qualités d’appertisation. La composition chimique approximative des turions par 100 g de partie comestible pour les cultivars à tige verte et ceux à tige jaune est respectivement la suivante : eau 90 g et 88 g, protéines 2,6 g et 1,8 g, lipides 4,1 g et 7,2 g, glucides 0,4 g et 0 g, fibres 1,1 g et 1,2 g, Ca 22,8 mg et 28,6 mg, P 37 mg et 27,5 mg, Fe 1,1 mg et 1,4 mg, acide ascorbique 3,1 mg et 0 mg.

On a constaté que l’ingestion de grandes quantités de feuilles provoquait des troubles neurologiques chez les chevaux, mais cela n’avait aucun rapport avec un empoisonnement à l’acide cyanhydrique. Un extrait au chloroforme des feuilles est actif contre Mycobacterium tuberculosis. La présence dans la plante de taxiphylline, un glucoside cyanogénétique, a été signalée. Du stigmastérol a été isolé du turion fermenté par Arthrobacter globiformis.

Description

- Bambou à rhizome court et épais, et à tiges en touffe non serrée ; tige (chaume) érigée, sinueuse ou légèrement en zigzag, atteignant 20 m de haut, 12 cm de diamètre, creuse, paroi de (3–)7–16(–20) mm d’épaisseur, vert brillant, jaune, ou jaune à rayures vertes, entrenœuds de 20–45 cm de long, à poils apprimés noirs, d’un blanc cireux lorsque jeune, devenant glabre, lisse et luisante avec l’âge, nœuds obliques, légèrement renflés, ceux de la base recouverts de racines aériennes ; jeunes turions marron foncé à jaune-vert.

- Feuilles alternes, simples ; feuilles caulinaires présentant une gaine plus ou moins largement triangulaire, de 15–45 cm × 17–35 cm, recouvertes de poils apprimés noirs ou bruns, auricules 2, de 0,5–2 cm de long, à soies marron clair de 3–8 mm de long sur les bords, ligule de 3–8 mm long, légèrement dentée, limbe largement triangulaire, de 4–15 cm × 5–10 cm ; feuilles des rameaux à gaine de 6–10 cm de long, poilue à l’extérieur, auricules arrondies, de 0,5–1,5 mm de long, avec quelques soies de 1–3 mm de long, ligule de 0,5–1,5 mm de long, limbe linéaire-lancéolé, de 6–30 cm × 1–5 cm, base arrondie, apex acuminé, bord scabre, glabre.

- Inflorescence : grande panicule de 2–3 m de long, sur des rameaux dépourvus de feuilles, pourvue de petits fascicules d’épillets aux nœuds.

- Epillets de 12–20(–35) mm × 3–6 mm, aplatis latéralement, composés de 1–2 glumes, de 4–12 fleurs et d’une fleur terminale atrophiée, glumes ovales, aiguës, lemme ovale, de 9–11 mm de long, 11–15-nervée, paléole aussi longue que la lemme, 2-carénée, 6-nervée ; fleurs à 6 étamines exsertes, 3 lodicules inégales, ovaire étroitement oblong, style long, fin, poilu, se terminant par 2–3 stigmates.

- Fruit non développé.

Autres données botaniques

Le genre Bambusa comprend 120 espèces indigènes d’Asie et des Amériques. De tous les bambous connus, Bambusa vulgaris est l’espèce la plus facilement reconnaissable. Sur une tige jeune, les rameaux primaires sont saillants ; ils sont situés de façon alterne le long de la tige, le tout formant une gigantesque structure en éventail visible à distance. La variabilité de Bambusa vulgaris est considérable et une étude approfondie de sa variation à l’échelle mondiale s’impose. Il vaudrait mieux les classer en terme de cultivars et groupes de cultivars. On peut distinguer au moins trois groupes de cultivars :

- Les plantes à tige verte.

- Les plantes à tige jaune (“bamboo doré”), souvent à rayures vertes de différente intensité. Généralement, les tiges ont des parois plus épaisses que celles du groupe à tige verte. Ce groupe est souvent distingué comme Bambusa striata Lodd. ex Lindl.

- Les plantes à tige atteignant environ 3 m de haut, 1–3 cm de diamètre, verte, à entrenœuds renflés de 4–10 cm de long dans la partie inférieure (“bambou ventre de Bouddha”). Ce groupe est souvent distingué comme Bambusa wamin Brandis ex E.G.Camus.

Bambusa bambos

Bambusa bambos (L.) Voss (bambou épineux ; synonyme : Bambusa arundinacea (Retz.) Willd.) est indigène d’Inde et du sud de la Chine, et cultivé dans toutes les régions tropicales, y compris au Ghana et au Kenya. Ses tiges atteignent 30(–40) m de haut et 18 cm de diamètre. Au Ghana, ses tiges sont utilisées en construction. En Asie du Sud-Est, elles représentent une matière première importante pour l’industrie du papier.

Croissance et développement

Les touffes de Bambusa vulgaris s’étendent rapidement au cours des 5–6 premières années (passant de 0,5 m de diamètre la première année à 4,5 m la 6e année), après quoi leur croissance ralentit (pour atteindre 7 m de diamètre après 10 ans). Les jeunes pousses se développent rapidement. En l’espace de 2 semaines, elles peuvent atteindre 3–4 m de haut, puis 20 m de long en l’espace de 3 mois. Les tiges atteignent leur diamètre maximum au bout de 9 ans. Le nombre de jeunes pousses par touffe qui deviennent des tiges adultes augmente en moyenne de 1,6 au cours de la première année jusqu’à un maximum de 5,3 la 4e année et baisse à 2,5–3,5 à partir de la 9e. En moyenne, une touffe adulte donne 3–4 nouvelles tiges par an et en contient 30–90. Dans la vallée du Niari au Congo (température annuelle moyenne de 25,5°C, pluviométrie annuelle moyenne d’environ 1000 mm), un Bambusa vulgaris de 4,5 ans planté suivant un espacement de 6 m × 6 m, avec une densité de survie de 226 plants/ha, a donné en moyenne 31 tiges par touffe et 7000 tiges à l’hectare. La floraison est rare chez Bambusa vulgaris. Lorsqu’une tige fleurit, elle donne un grand nombre de fleurs, mais aucun fruit. La faible viabilité du pollen due à une méiose irrégulière serait l’une des raisons de l’absence de fructification. Par la suite, cette tige meurt mais la touffe survit en général.

Ecologie

Bambusa vulgaris pousse mieux à basse altitude ; au-dessus de 1000 m, la longueur et le diamètre de la tige diminuent. Il prospère dans des conditions d’humidité et de sols très variées, pousse à la fois dans des conditions d’humidité presque permanente en bordure de rivières et de lacs, mais aussi dans des zones où la saison sèche est très marquée, les plantes pouvant alors perdre complètement leurs feuilles. Il résiste au gel jusqu’à –3°C.

Multiplication et plantation

Bambusa vulgaris est facile à multiplier végétativement, par division des touffes, par boutures de rhizome, de tige et de rameau, par marcottage et par culture de tissus. Les boutures de rhizome (les rejetons) donnent de bons résultats lorsqu’elles sont prélevées sur des tiges de 1–2 ans, mais le bouturage abîme la touffe mère et le bouturage de rhizome ne convient pas aux plantations sur une grande échelle. La méthode la plus facile et la plus répandue est le bouturage de tige ou de branche. Aux Philippines, les meilleurs résultats ont été obtenus grâce à des boutures à un nœud prélevées sur les parties inférieures de tiges de 6 mois, plantées horizontalement dans un sol humide à environ 20 cm de profondeur. Le traitement des boutures avec une solution de 100 ppm d’acide indole butyrique, une hormone de croissance, a amélioré les résultats. Il est préconisé de planter à la fin de la saison des pluies et à un espacement de 6–12 m × 6–12 m. En Côte d’Ivoire, on recommande des boutures à 2 nœuds, plantées obliquement dans le sol en laissant émerger la partie supérieure. C’est parce qu’il a une multiplication végétative facile que Bambusa vulgaris est souvent présent apparemment à l’état sauvage : les touffes s’implantent à partir de tronçons de tiges utilisées comme poteaux, clôtures, étais, tuteurs et pieux placés sur la berge des rivières pour amarrer les bateaux.

Les méthodes de régénération in vitro de Bambusa vulgaris ont été pratiquées avec succès grâce à l’utilisation de segments nodaux ou de bourgeons sur un milieu de Murashige et Skoog.

Gestion

Un désherbage est préconisé au cours des 2–3 premières années après la plantation, 2–3 fois par an, de préférence pendant la saison des pluies. L’irrigation et l’épandage d’engrais améliorent considérablement la croissance et le rendement. Il est important de défendre les plantes contre les animaux car ils ont vite fait de brouter les turions. Les plantes doivent également être protégées du feu. Lorsque Bambusa vulgaris est planté très serré pour compenser la perte de jeunes plants, le premier éclaircissage est pratiqué à 5–6 ans, et la densité finale est atteinte lorsqu’ils ont 12–13 ans. En Tanzanie, la conduite de Bambusa vulgaris planté consiste essentiellement à nettoyer le sol autour des touffes.

Maladies et ravageurs

Parmi les maladies de Bambusa vulgaris, citons la brûlure de la feuille (Cercospora sp.), la pourriture de la base du chaume (Fusarium sp.), la pourriture de la gaine du chaume (Glomerella cingulata), la rouille de la feuille (Kweilingia divina, synonyme : Dasturella divina) et la maladie des taches foliaires (Dactylaria sp. et Glomerella cingulata). Au Bangladesh, la brûlure du bambou causée par Sarocladium oryzae est une maladie grave qui tue les touffes attaquées en l’espace de 3–4 ans. Cette maladie apparaît surtout aux endroits dont le sol est engorgé. On peut la juguler grâce à des méthodes culturales telles que l’élimination des tiges contaminées, la destruction des débris par le feu et l’emploi de fongicides.

Les tiges récoltées sont très sensibles aux attaques de vrillettes (Dinoderus spp.). Les termites peuvent provoquer de graves dégâts, notamment sur les tiges récoltées et laissées en contact avec le sol.

Récolte

L’exploitation débute normalement 3 ans après la plantation. La pleine production est atteinte 6–8 ans après la plantation. Il est recommandé de pratiquer une coupe sélective des tiges de 2 ans ou plus. En Afrique tropicale, on préconise une exploitation sélective de la moitié ou des deux tiers des tiges adultes d’une touffe tous les 3–4 ans. Les jeunes turions destinés à la consommation doivent être récoltés la première semaine après leur levée.

Rendement

Les rendements enregistrés pour l’Afrique tropicale sont de 10 t de poids sec par ha et par an pour la Côte d’Ivoire et de 15 t pour le Congo. Lors d’essais au Congo, les rendements de Bambusa vulgaris dépassaient ceux d’Oxytenanthera abyssinica (A.Rich.) Munro. Pour les Philippines, le rendement annuel par ha est estimé à 2250 tiges ou à 20 t de matière sèche. Le pourcentage de matière sèche pour la tige, les branches et les feuilles est d’environ 70%, 22% et 8% respectivement. La proportion de pâte à papier par rapport à la production de tige est d’environ 1:3.

Traitement après récolte

Après la récolte, les traitements de la tige devraient s’attacher à réduire sa teneur en eau et en amidon de façon à renforcer sa durabilité. La tradition veut qu’une fois récoltées les tiges de Bambusa vulgaris soient immergées dans l’eau courante ou boueuse environ 3 mois. Au cours de cette opération, la teneur en amidon diminue, principalement par dégradation bactérienne. Néanmoins, la sensibilité aux insectes et aux champignons est normalement à peine réduite. D’autres méthodes traditionnelles consistent à enduire les tiges de chaux éteinte, ce qui a pour effet de réduire l’absorption d’eau et de rendre la surface alcaline, et ainsi de retarder l’attaque fongique, ou encore à imprégner les nattes de bambou d’une épaisse couche de boue, d’argile ou d’un mélange de sable et de chaux ou de ciment, ce qui protège les nattes de la pluie et empêche les insectes d’y pénétrer. Toutefois, si l’on recherche un usage sans risque et durable, ces méthodes traditionnelles se révèlent insuffisantes et les produits chimiques s’imposent. Pour l’imprégnation, ce sont les sels de bore dissous dans l’eau qui sont le plus couramment employés. Souvent, la base des tiges est simplement mise à tremper dans un récipient contenant un produit de préservation, ou encore la tige entière est immergée.

Les jeunes turions doivent être consommés ou préparés immédiatement après la récolte car, non traités, ils deviennent impropres à la consommation en l’espace de quelques heures.

Ressources génétiques

Bambusa vulgaris est représenté dans la plupart des jardins botaniques des tropiques. En raison de la grande variabilité de ce bambou, il est préconisé de maintenir une vaste collection de ressources génétiques à l’échelle mondiale.

Perspectives

Grâce à sa facilité de multiplication, à sa croissance rapide, à sa longévité, à ses rendements élevés et ses multiples possibilités d’utilisation, Bambusa vulgaris semble avoir de grandes chances de remplacer le bois en Afrique tropicale. Cependant, ses inconvénients sont sa durabilité limitée et les faibles qualités d’usinage de la tige. Si l’on veut l’utiliser pour les charpentes, il faut à tout prix employer des produits de conservation pour protéger les tiges contre les insectes et les champignons. Bambusa vulgaris offre de belles perspectives pour la production de pâte et de biomasse pour l’énergie.

Références principales

- Burkill, H.M., 1994. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 2, Families E–I. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 636 pp.

- Chihongo, A.W., Kishimbo, S.I., Kachwele, M.D. & Ngaga, Y.M., 2000. Bamboo production-to consumption systems in Tanzania. [Internet] INBARs Bamboo and Rattan Development Programmes. http://www.in ar.int/publication/txt/ INBAR_Working_Paper_No28.htm. May 2007.

- Chilufya, H. & Tengnäs, B., 1996. Agroforestry extension manual for northern Zambia. Regional Soil Conservation Unit, Nairobi, Kenya. 120 + 124 pp.

- CTFT (Centre Technique Forestier Tropical), 1962. Bambous en Afrique (Arundinaria alpina, Bambusa vulgaris, Oxytenanthera abyssinica). Bois et Forêts des Tropiques 85: 24–32.

- Dah-Dovonon, J., 2001. Recherches pour la promotion et le développement du bambou et du rotin dans le Sud-Bénin. In: Agbo, B.P., Arodokoun, D.Y., Aïhou, K. & Matthess, A. (Editors). Recherche agricole pour le développement. Actes de l’atelier scientifique 1, Niaouli, 11–22 janvier 2001. Programme Régional Sud-Centre du Bénin. pp. 270–285.

- Doat, J., 1967. Les bambous, source éventuelle de cellulose pour l’Afrique. Bois et Forêts des Tropiques 113: 41–59.

- Dransfield, S. & Widjaja, E.A., 1995. Bambusa vulgaris Schrader ex Wendland. In: Dransfield, S. & Widjaja, E.A. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 7. Bamboos. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. pp. 74–78.

- Groulez, J., 1966. Plantations de bambous dans la vallée du Niari (Congo-Brazzaville). Bois et Forêts des Tropiques 110: 13–31.

- Liese, W., 2004. Preservation of bamboo structures. Ghana Journal of Forestry 15–16: 40–48.

- Seethalakshmi, K.K. & Muktesh Kumar, M.S., 1998. Bamboos of India: a compendium. Technical Report No 17. Kerala Forest Research Institute, Peechi, Kerala, India & International Network for Bamboo and Rattan (INBAR), Beijing, China. 342 pp.

Autres références

- Barbosa, J.D., de Oliveira, C.M.C., Duarte, M.D., Riet-Correa, G., Peixoto, P.V. & Tokarnia, C.H., 2006. Poisoning of horses by bamboo, Bambusa vulgaris. Journal of Equine Veterinary Science 26(9): 393–398.

- CAB International, 2005. Forestry Compendium. Bambusa vulgaris. [Internet] http://www.cabicompendium.org/fc/datasheet.asp?CCODE=BAM_VU. June 2007.

- Clayton, W.D., Davidse, G., Gould, F., Lazarides, M. & Soderstrom, T.R., 1994. Poaceae. In: Dassanayake, M.D. (Editor). A revised handbook to the flora of Ceylon. Vol. 8. Amerind Publishing Co., New Delhi, India. 458 pp.

- de Carvalho Jr, A.A., 2001. Primeira constataçâo do teleomorfo da ferrugem (Kweilingia divina) do bambu (Bambusa vulgaris) nas Americas. Summa Phytopathologica 27(2): 260–263.

- de la Mensbruge, G., 1968. Techniques de plantation et coût de production du bambou pour la fabrication de la pâte à papier. In: Pulp and paper development in Africa and the Near East. Vol. 2. FAO, Rome, Italy. pp. 715–729.

- Duriyaprapan, S. & Jansen, P.C.M., 1995. Bambusa bambos (L.) Voss. In: Dransfield, S. & Widjaja, E.A. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 7. Bamboos. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. pp. 56–60.

- Gurib-Fakim, A., Guého, J., Sewraj, M.D. & Dulloo, E., 1994. Plantes médicinales de l’île Rodrigues. Editions de l’Océan Indien, Rose-Hill, Mauritius. 580 pp.

- Igoli, J.O., Ogaji, O.G., Tor-Anyiin, T.A. & Igoli, N.P., 2005. Traditional medicine practice amongst the Igede people of Nigeria. Part 2. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 2(2): 134–152.

- Kalanda, K. & Bolamba, K., 1994. Contribution à la connaissance des plantes médicinales du Haut Zaïre. Les plantes utilisées contre les maladies de la peau à Kisangani. Revue de Médecines et Pharmacopées Africaines 8(2): 179–188.

- Khristova, P., Kordaschia, O., Patt, R. & Karar, I., 2006. Comparative alkaline pulping of two bamboo species from Sudan. Cellulose Chemistry and Technology 40(5): 325–334.

- Koshy, K.C. & Jee, G., 2001. Studies on the absence of seed set in Bambusa vulgaris. Current Science 81(4): 375–378.

- Latham, P., 2007. Plants visited by bees and other useful plants of Umalila, southern Tanzania. Third edition. P.Latham, DFID, United Kingdom. 216 pp.

- Mishra, S.C. & Thakur, M.L., 1998. Laboratory Evaluation of natural resistance of bamboos to termites. Indian Forester 124(12): 1043–1046.

- Ndiaye, A., Dialoo, M.S., Niang, D. & Gassama-Dia, Y.K., 2006. In vitro regeneration of adult trees of Bambusa vulgaris. African Journal of Biotechnology 5(13): 1245–1248.

- Papadopoulos, A.N., Hill, C.A.S., Gkaraveli, A., Ntalos, G.A. & Karastergiou, S.P., 2004. Bamboo chips (Bambusa vulgaris) as an alternative lignocellulosic raw material for particleboard manufacture. Holz als Roh- und Werkstoff 62: 36–39.

- Ramanayake, S.M.S.D., Meemadumaa, V.M. & Weerawardenea, T.E., 2006. In vitro shoot proliferation and enhancement of rooting for the large-scale propagation of yellow bamboo (Bambusa vulgaris ‘Striata’). Scientia Horticulturae 110(1): 109–113.

- Rugalema, G.H., Okting’ati, A. & Johnsen, F.H., 1994. The homegarden agroforestry system of Bukoba district, north-western Tanzania. 1. Farming system analysis. Agroforestry Systems 26(1): 53–64.

- Sarangthem, K., Singh, L.J. & Srivastava, R.C., 1998. Isolation of stigmasterol from fermented succulent bamboo shoots and its biotransformation into ADD using Arthrobacter globiformis. Indian Journal of Plant Physiology 3(4): 249–252.

- Sarpong, M.K., 2000. Evaluation of bamboo utilization in Kumasi. BSc thesis, Institute of Renewable Natural Resources, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana. 40 pp.

- van der Zon, A.P.M., 1992. Graminées du Cameroun. Volume 2, Flore. Wageningen Agricultural University Papers 92–1. Wageningen Agricultural University, Wageningen, Netherlands. 557 pp.

Sources de l'illustration

- Dransfield, S. & Widjaja, E.A., 1995. Bambusa vulgaris Schrader ex Wendland. In: Dransfield, S. & Widjaja, E.A. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 7. Bamboos. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. pp. 74–78.

Auteur(s)

- M. Brink, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands

Citation correcte de cet article

Brink, M., 2008. Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. In: Louppe, D., Oteng-Amoako, A.A. & Brink, M. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. Consulté le 2 juin 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U.