Cordia africana (PROTA)

Introduction |

| Importance générale | |

| Répartition en Afrique | |

| Répartition mondiale | |

| Fruit | |

| Glucides / amidon | |

| Médicinal | |

| Bois d'œuvre | |

| Bois de feu | |

| Ornemental | |

| Fourrage | |

| Auxiliaire | |

| Fibre | |

| Sécurité alimentaire | |

Cordia africana Lam.

- Protologue: Tab. encycl. 1: 420 (1792).

- Famille: Boraginaceae

Synonymes

- Cordia abyssinica R.Br. (1814).

Noms vernaculaires

- Sébestier d’Afrique, faux teck, teck d’Arabie (Fr).

- Large-leaved cordia, East African cordia, Sudan teak (En).

- Makobokobo, mringamringa (Sw).

Origine et répartition géographique

Cordia africana est répandu, depuis la Guinée jusqu’à l’Erythrée, l’Ethiopie et le Kenya, et vers le sud jusqu’en Angola, au Zimbabwe, au Mozambique et au nord de l’Afrique du Sud. On le trouve également en Arabie saoudite et au Yémen, et il est planté dans de nombreux pays tropicaux, dont la Réunion et Maurice.

Usages

Le bois, souvent connu en Afrique de l’Est sous le nom de “mukumari”, est couramment employé en menuiserie, pour les boiseries intérieures, les panneaux, le mobilier, l’ébénisterie, les tambours, les ruches, les caisses, les mortiers et les pirogues. Il se prête à la construction légère, la construction navale, la charronnerie, la confection de jouets, d’articles de fantaisie, de cuves, d’égouttoirs, de récipients alimentaires, d’allumettes, de placages, de contreplaqué, de panneaux de fibres, de panneaux de particules et à la production de pâte à papier. On l’utilise aussi comme bois de feu. La pulpe du fruit est comestible et sert d’édulcorant que l’on ajoute aux aliments. Les feuilles servent de fourrage pour le bétail. Diverses parties de la plante sont employées en médecine traditionnelle. La décoction de feuilles est prescrite en cas de maux de tête, de saignement de nez, d’étourdissement et de vomissement durant la grossesse, de plaies et de vers. L’écorce fraîche est appliquée sur les fractures et l’extrait d’écorce est administré contre la fatigue. La décoction de racine se prend pour traiter la jaunisse et la schistosomose. La cendre du bois est appliquée sur les maladies de peau. Cordia africana est planté comme arbre d’ombrage dans les plantations de caféiers, comme arbre d’alignement, arbre ornemental d’ombrage et il sert à délimiter les terrains. Les feuilles font un bon paillis. Les fleurs sont une source de nectar pour les abeilles.

Propriétés

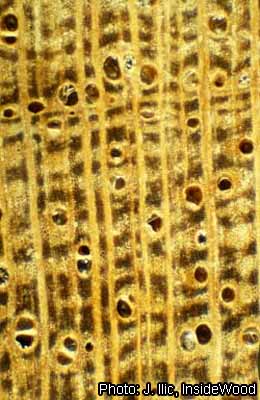

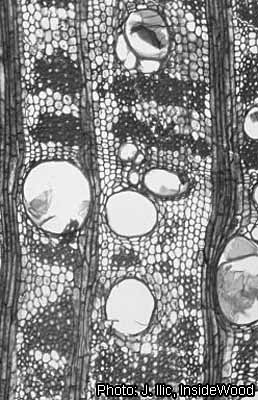

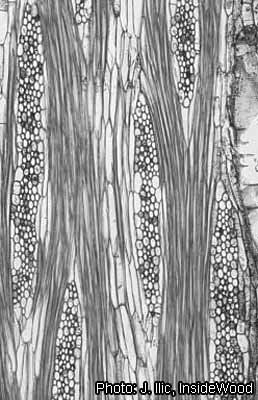

Le bois de cœur est brun rosé à brun rougeâtre et se distingue assez nettement de l’aubier grisâtre qui atteint 2,5–4 cm de large. Il présente généralement un contrefil, le grain est moyen à grossier mais régulier. Le bois est lustré.

C’est un bois moyennement léger, avec une densité de 440–580 kg/m³ à 12% d’humidité. Il sèche bien à l’air sans altération importante. Une fois sec, il est exceptionnellement stable en service. Les taux de retrait sont assez bas, de l’état vert à anhydre ils sont de 3,4% dans le sens radial et de 5,7% dans le sens tangentiel. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 91 N/mm², le module d’élasticité de 8040 N/mm², la compression axiale de 47 N/mm², le cisaillement de 9 N/mm², le fendage de 9 N/mm, la dureté de flanc Brinell de 23,5 N/mm² et la dureté en bout Brinell de 40 N/mm².

Le bois se travaille bien tant à la main qu’à la machine, et il se rabote et se moulure en donnant une jolie surface. Il se polit bien si l’on emploie un enduit bouche-pores. Il tient bien les clous et les vis et se colle de manière satisfaisante. Les caractéristiques de déroulage et de tranchage sont correctes. C’est un bois moyennement durable, car il est relativement sujet aux attaques de termites et de scolytes.

Le polysaccharide de la pulpe du fruit de Cordia africana se compose essentiellement de galactose, de mannose, de xylose, d’arabinose, de glucose, de rhamnose, d’acide galacturonique et d’environ 2,5% de protéines. Il pourrait avoir des applications dans l’industrie alimentaire, textile et pharmaceutique, et pourrait agir comme émulsifiant également dans les systèmes à fortes concentrations en sel.

Description

- Arbuste ou arbre de taille petite à moyenne atteignant 25(–30) m de haut, caducifolié ; fût dépourvu de branches sur 8(–12) m, souvent courbé ou tortueux, jusqu’à 90 cm de diamètre ; surface de l’écorce lisse chez les jeunes arbres, se craquelant ou se fissurant longitudinalement, brun pâle à brun foncé, écorce interne fibreuse, blanchâtre, devenant grisâtre à presque noirâtre à l’air ; cime arrondie, dense, fortement ramifiée ; rameaux à poils duveteux, devenant glabres.

- Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de 1–13 cm de long ; limbe ovale à elliptique ou presque orbiculaire, de 7,5–20(–30) cm × 3,5–18(–22,5) cm, arrondi à cordé à la base, arrondi à acuminé à l’apex, bord entier à légèrement denté, coriace, rugueux au-dessus, à pubescence courte au-dessous, pennatinervé à 5–7 paires de nervures latérales.

- Inflorescence : panicule terminale compacte atteignant 15 cm de long, composée de cymes, à poils minuscules, à nombreuses fleurs.

- Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, presque sessiles, parfumées ; calice tubuleux, de (5–)7–9 mm de long, à 10 côtes, à dents légèrement irrégulières ; corolle en entonnoir, de (1,5–)2–2,5 cm de long, fortement pliée, blanche, à lobes courts ; étamines insérées près de la base du tube de la corolle, d’environ 1 cm de long, incluses ; ovaire supère, ovoïde, de 2–3 mm de long, glabre, style de 1–2 cm de long, deux fois bifide avec 4 stigmates.

- Fruit : drupe ovoïde à presque globuleuse de 10–12 mm × 6–10 mm, glabre, jaune, enveloppée à la base par le calice persistant, à pulpe sucrée et à noyau légèrement carré contenant 1–2(–4) graines.

- Graines ovoïdes, aplaties, jusqu’à 6 mm × 3 mm, blanc crème.

Autres données botaniques

On a signalé que les arbres atteignent 7–8 m de haut au bout de 7 ans. Sur des parcelles expérimentales situées à 2100 m d’altitude au Kenya, l’accroissement annuel moyen pour des arbres âgés de 30 ans était de 0,5 m en hauteur et de 0,9 cm de diamètre. Les arbres peuvent commencer à fleurir lorsqu’ils ont 3–5 ans. En général, ils fleurissent pendant la saison sèche, mais en Ethiopie on a remarqué qu’ils fleurissaient toute l’année. Les fleurs sont pollinisées par des insectes comme les abeilles. Les fruits mettent 3–5 mois pour mûrir après la floraison. Ce sont probablement surtout les oiseaux qui se chargent de les disperser.

Cordia est un grand genre pantropical d’environ 250 espèces, dont la majorité est présente dans le Nouveau Monde et près de 35 sont indigènes d’Afrique tropicale. C’est un genre variable dont on pense qu’il devrait être subdivisé en plusieurs genres.

Cordia senegalensis

Cordia senegalensis Juss. est un arbuste ou arbre de taille petite à moyenne, dont le fût atteint 40 cm de diamètre, présent dans la savane et dans la forêt sèche depuis le Sénégal jusqu’au Rwanda. Le bois, jaunâtre, sert en Afrique de l’Ouest à fabriquer des tambours et des pirogues. La fibre de l’écorce est employée en vannerie et pour faire des liens. La décoction et la macération de feuille sert en lavage ou en bain pour soigner les œdèmes, la fatigue et la raideur articulaire, et elle sert d’analgésique, d’antispasmodique et d’antalgique. La pulpe du fruit, sucrée, est comestible.

Ecologie

Cordia africana se rencontre dans la forêt claire, la ripisylve, en lisière et dans les défrichements de la forêt de montagne, ainsi que dans la savane arborée à 500–2200(–2700) m d’altitude. Dans son aire de répartition, la pluviométrie annuelle est de 900–2000 mm, avec une saison sèche de 3–4 mois et une température annuelle moyenne estimée à 16–22°C. Cordia africana préfère les sols profonds, humides mais bien drainés, mais on le rencontre aussi sur les versants rocheux.

Gestion

La régénération naturelle de Cordia africana en forêt dense se limite aux clairières. En pépinière, les semis ont montré de bons taux de croissance à un taux d’éclairement de 19% du plein soleil, mais la croissance a été stimulée en augmentant l’éclairement et en apportant des nutriments en grande quantité. Selon les résultats d’essais menés en Ethiopie, Cordia africana a mis au point un mécanisme de détection de la qualité de la lumière qui bloque la germination des graines sous le couvert forestier. En pépinière, il faut éviter à la fois de semer en profondeur et de couvrir et maintenir à l’ombre les planches de semis sous une litière de feuilles.

On compte environ 1700 graines par kg. La germination des graines débute généralement au bout de 40–60 jours et est accélérée si on les trempe dans l’eau pendant 12–48 heures, le taux de germination des graines saines étant de l’ordre de 50–80%. On peut les conserver à 3°C pendant au moins 1 an, une fois qu’elles ont séché au soleil jusqu’à 6–8% de teneur en humidité. De la pépinière, les semis peuvent être repiqués au champ au bout de 4–6 mois. Les graines sont couramment infestées d’insectes ; des essais ont montré que pour les nettoyer on pouvait sélectionner les graines saines par spectroscopie sub-infrarouge.

Dans bien des endroits, Cordia africana est commun, même si les arbres sont en général disséminés. Ils sont par endroits laissés sur pied après le défrichage forestier et fréquemment plantés dans les champs. Selon un inventaire réalisé dans le sud de l’Ethiopie, Cordia africana pousse dans plus de 88% des fermes, car c’est l’arbre indigène préféré qui est souvent planté avec l’ensète (Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman). L’arbre peut être traité par recépage, étêtage et élagage. Un étêtage régulier est recommandé pour limiter l’ombrage lorsque Cordia africana est utilisé comme arbre d’ombrage dans les cultures.

En tant que bois d’œuvre, Cordia africana peut être cultivé selon des rotations de 40–50 ans. Il est préconisé de réduire l’espacement et d’élaguer régulièrement car les fûts ont tendance à mal se former et à se ramifier beaucoup.

Les jeunes arbres peuvent être attaqués par les nématodes.

Ressources génétiques

Localement, notamment en Ethiopie et au Kenya, l’exploitation de Cordia africana a été intense, entraînant la réduction des peuplements naturels. Néanmoins, il est peu probable que cette espèce soit sérieusement menacée puisqu’elle est répandue dans plusieurs types de milieux, qu’elle semble bénéficier de taux raisonnables de régénération et qu’elle est couramment plantée.

Sa variabilité génétique est considérable. Plusieurs essais de provenance ont été réalisés. En Ethiopie, les différentiels de croissance ont été testés à l’aide de 19 provenances. La croissance annuelle en hauteur d’arbres âgés de 3 ans variait entre 2 cm et 62 cm, mais toutes les provenances sans exception ont donné plusieurs tiges principales et de nombreuses branches. D’autres essais menés en Ethiopie ont révélé une grande variation génétique des caractères morphométriques des graines, de la germination des graines et de la croissance des semis. Les résultats de l’exposition des semis à la sécheresse dans le sud du Soudan ont mis en évidence une importante variation intraspécifique ; ce sont les provenances du Kordofan qui ont enregistré la meilleure réaction et qui donc seraient les mieux adaptées pour fournir des semences destinées au reboisement dans les milieux sensibles à la sécheresse.

Perspectives

Cordia africana est un important arbre à usages multiples ; en effet, c’est non seulement un arbre dévolu essentiellement à la production de bois d’œuvre, mais c’est aussi une plante auxiliaire en agriculture, une plante médicinale, un arbre qui donne en outre des fruits comestibles, procure du fourrage et fournit du bois de feu. Dans le sud de l’Ethiopie, il est considéré comme l’une des plus importantes espèces d’arbres indigènes, et la demande de graines ne cesse d’augmenter. Des travaux de recherche effectués dans la forêt pluviale exploitée de manière sélective au sud-ouest de l’Ethiopie ont montré que Cordia africana avait une régénération convenable et semblait avoir de l’avenir dans le cadre d’une exploitation durable de la forêt de production. Il faudrait davantage d’essais comparatifs de provenances pour sélectionner des arbres d’élite qui permettraient de mettre en place des vergers à graines ou des plantations. Son principal défaut en tant que bois d’œuvre est son fût souvent court et mal formé, auquel des pratiques sylvicoles peuvent remédier, en plantant très dense et en élaguant régulièrement par exemple, et en sélectionnant des arbres de qualité supérieure.

Références principales

- Bekele-Tesemma, A., 2007. Useful trees and shrubs for Ethiopia: identification, propagation and management for 17 agroclimatic zones. Technical Manual No 6. RELMA in ICRAF Project, Nairobi, Kenya. 552 pp.

- Janick, J. & Paull, R.E. (Editors), 2006. Encyclopedia of fruit and nuts. CABI, Wallingford, United Kingdom. 954 pp.

- Jansen, P.C.M., 1981. Spices, condiments and medicinal plants in Ethiopia, their taxonomy and agricultural significance. Agricultural Research Reports 906. Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen, Netherlands. 327 pp.

- Verdcourt, B., 1991. Boraginaceae. In: Polhill, R.M. (Editor). Flora of Tropical East Africa. A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands. 125 pp.

- World Agroforestry Centre, undated. Agroforestree Database. [Internet] World Agroforestry Centre (ICRAF), Nairobi, Kenya. http://www.worldagroforestry.org/ resources/databases/ agroforestree. August 2009.

Autres références

- Arbonnier, M., 2004. Trees, shrubs and lianas of West African dry zones. CIRAD, Margraf Publishers Gmbh, MNHN, Paris, France. 573 pp.

- Benhura, M.A.N. & Chidewe, C.K., 2004. The emulsifying properties of a polysaccharide isolated from the fruit of Cordia abyssinica. International Journal of Food Science and Technology 39: 579–583.

- Bolza, E. & Keating, W.G., 1972. African timbers: the properties, uses and characteristics of 700 species. Division of Building Research, CSIRO, Melbourne, Australia. 710 pp.

- Burkill, H.M., 1985. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 1, Families A–D. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 960 pp.

- CAB International, 2005. Forestry Compendium. Cordia africana. [Internet] http://www.cabicompendium.org/ fc/datasheet.asp?CCODE=CORDAF. August 2009.

- Chikamai, B.N., Githiomi, J.K., Gachathi, F.N. & Njenga, M.G., undated. Commercial timber resources of Kenya. Kenya Forestry Research Institute (KEFRI), Nairobi, Kenya. 164 pp.

- Feuillet, C. & Bosser, J., 2005. Boraginacées. In: Autry, J.C., Bosser, J. & Ferguson, I.K. (Editors). Flore des Mascareignes. Famille 121–126. Institut de Recherche Scientifique pour le Développement, Paris, France, Mauritius Sugar Industry Research Institute, Mauritius & Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 39 pp.

- Martins, E.S. & Brummitt, R.K., 1990. Boraginaceae. In: Launert, E. & Pope, G.V. (Editors). Flora Zambesiaca. Volume 7, part 4. Flora Zambesiaca Managing Committee, London, United Kingdom. pp. 59–110.

- Neuwinger, H.D., 2000. African traditional medicine: a dictionary of plant use and applications. Medpharm Scientific, Stuttgart, Germany. 589 pp.

- Takahashi, A., 1978. Compilation of data on the mechanical properties of foreign woods (part 3) Africa. Shimane University, Matsue, Japan, 248 pp.

Auteur(s)

- E.A. Obeng, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O. Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana

Consulté le 31 mai 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U.