Celtis zenkeri (PROTA)

Introduction |

| Importance générale | |

| Répartition en Afrique | |

| Répartition mondiale | |

| Légume | |

| Médicinal | |

| Bois d'œuvre | |

| Bois de feu | |

| Fourrage | |

| Sécurité alimentaire | |

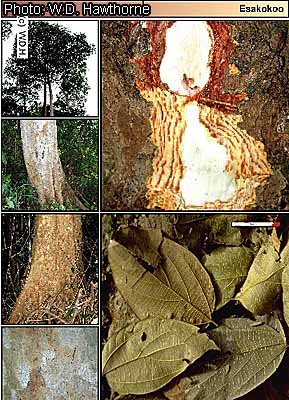

Celtis zenkeri Engl.

- Protologue: Notizbl. Bot. Gart. Berlin 3: 22 (1900).

- Famille: Celtidaceae (APG: Cannabaceae)

Synonymes

- Celtis soyauxii Engl. (1900).

Origine et répartition géographique

Celtis zenkeri est présent de la Guinée jusqu’au sud du Soudan et à l’Ethiopie et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo, en Tanzanie et en Angola.

Usages

Le bois de Celtis zenkeri, vendu sous le nom de “ohia” ou de “celtis d’Afrique”, est utilisé pour la construction, notamment la construction d’habitations, la parqueterie et traditionnellement pour la confection de poteaux, de pilons et de manches d’outils. Il convient pour la menuiserie, les boiseries intérieures, la charronnerie, le mobilier, les échelles, les articles de sport, les jouets et les articles de fantaisie, les ustensiles agricoles, le tournage, les placages et le contreplaqué. Il passe pour un excellent bois de feu.

Au Nigeria, on a répertorié que les feuilles sont comestibles et qu’elles servent aussi de fourrage pour le bétail. Plusieurs parties de la plante sont employées en médecine traditionnelle. Dans le sud du Nigeria, on applique une préparation à base de bois macéré sur les coupures de la peau. La décoction d’écorce se boit en cas de toux, et on se frictionne le corps d’un mélange de poudre d’écorce et d’huile de palme pour soulager les douleurs de l’épilepsie, tandis qu’en Côte d’Ivoire ce sont les feuilles que l’on utilise à cet effet. La préparation à base de feuilles s’applique sur les jambes dans le traitement de l’éléphantiasis. L’arbre produit d’énormes quantités de déchets organiques qui se décomposent rapidement après leur chute, constituant ainsi un excellent engrais vert.

Production et commerce international

La Côte d’Ivoire et le Ghana sont les principaux pays exportateurs, mais les volumes sont dérisoires. En 2005, le Ghana a exporté 4000 m³ de placages de Celtis au prix moyen de US$ 310, 3000 m³ au prix de US$ 363 en 2006, et 3100 m³ de placages déroulés en 2009, ainsi que 80 m³ de placages tranchés et 120 m³ de contreplaqué. Le bois a la réputation d’être précieux sur les marchés locaux.

Propriétés

Le bois de cœur, blanchâtre à jaunâtre pâle ou grisâtre, fonce au brun pâle à l’exposition, et ne se distingue pas nettement de l’aubier. Des taches noires ou brunes virant au vert pâle avec l’âge peuvent apparaître sur certaines grumes. Le fil est droit ou contrefil, le grain est fin mais localement assez grossier. A la coupe, le bois dégage une odeur sucrée.

C’est un bois moyennement lourd à assez lourd, avec une densité de 610–920 kg/m³ à 12% d’humidité, et plutôt dur. Il sèche à l’air et au four lentement mais correctement, sans altération notable, même si certaines études font état de risques de déformations et de fentes en bout. Les taux de retraits sont modérés, de l’état vert à anhydre ils sont de 4,9–5,5% dans le sens radial et de 8,0–9,1% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est modérément stable à instable en service.

A 12% d’humidité, le module de rupture est de (97–)125–182(–203) N/mm², le module d’élasticité de 11 750–17 050 N/mm², la compression axiale de 43–71 N/mm², le cisaillement de 22 N/mm², le fendage de 16–19 N/mm, la dureté Janka de flanc de 7470 N et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 3,6–5,4.

Il se travaille assez bien tant à la main qu’à la machine, à l’exception du bois qui présente des taches noires ou brunes et qui émousse énormément les lames de coupe. Au rabotage, il est recommandé d’employer un angle de coupe réduit pour éviter la déchirure du fil. Le clouage et le vissage étant assez difficiles, des avant-trous sont nécessaires. Les caractéristiques de moulurage, de mortaisage et de sculpture sont bonnes. Le bois se colle et se finit bien à l’aide d’un enduit. Il résiste bien à l’abrasion et ses caractéristiques de cintrage à la vapeur sont modérées. Les caractéristiques de tournage sont meilleures que chez d’autres espèces de Celtis. Celles de déroulage sont satisfaisantes, à condition d’effectuer un traitement à la vapeur ; le séchage des placages ne pose pas de problèmes. Le bois a une faible durabilité. Il peut être attaqué par les champignons du bleuissement et par de nombreux insectes. Le bois est perméable aux produits de conservation injectés sous pression, alors que les traitements effectués dans des cuves chaudes et froides ne donnent pas de bons résultats. La sciure peut provoquer une irritation chez les professionnels du bois.

Le bois contient près de 39% de cellulose, 25% de lignine, 25% de pentosanes, 2,1% de cendres et 0,01% de silice. Sa solubilité est de 2,1% dans l’alcool-benzène, de 2,8% dans l’eau chaude et de 25,7% dans une solution de NaOH à 1%.

Falsifications et succédanés

Le bois de Celtis zenkeri a la même apparence et les mêmes propriétés que celui de Celtis mildbraedii Engl. et de Celtis gomphophylla Baker ; ils sont tous vendus sous la dénomination de “ohia” ou de “celtis d’Afrique”. Il s’apparente également à celui de Celtis adolfi-fridericii Engl., qui est lui aussi probablement vendu sous le nom de “celtis d’Afrique”.

Description

- Arbre de taille moyenne atteignant 30(–50) m de haut, caducifolié ; fût dépourvu de branches sur 15(–20) m, élancé, droit ou tortueux, jusqu’à 80(–120) cm de diamètre, souvent irrégulièrement cannelé et pourvu de contreforts marqués de 3 m de haut ; surface de l’écorce lisse, s’écaillant en plaques rondes, gris argenté à jaunâtre ou brun pâle, écorce interne fibreuse, brun foncé avec des couches jaunes à blanc cassé ; cime dense, légèrement étalée ; rameaux couverts d’une pubescence brunâtre courte et dense.

- Feuilles alternes, simples ; stipules ovales-lancéolées, de 5–7 mm de long, à poils courts, caduques ; pétiole de 5–8 mm de long ; limbe ovale à oblong-elliptique, de 6–15 cm × 3,5–8 cm, base obliquement cunéiforme à arrondie, apex acuminé, à bords normalement entiers, papyracé à finement coriace, à poils mous rougeâtre-brun au-dessous, à 3 nervures à partir de la base complétées par 2–4 paires de nervures latérales.

- Inflorescence : cyme axillaire, de 1–5 cm de long, à pubescence courte, à nombreuses fleurs.

- Fleurs unisexuées ou bisexuées, régulières, habituellement 5-mères, de petite taille, verdâtres, presque sessiles ; tépales de 2–3 mm de long, poilus ; étamines libres, incurvées dans le bouton puis étalées ; ovaire supère, ovoïde, à poils brunâtres, 1-loculaire, styles 2, 2-lobés ; fleurs mâles nombreuses et serrées, à ovaire rudimentaire ; fleurs femelles ou fleurs bisexuées au sommet des inflorescences supérieures, fleurs femelles à étamines rudimentaires.

- Fruit : drupe globuleuse à ovoïde de 0,5–1 cm de long, rougeâtre à maturité, glabre, surmontée au sommet par les vestiges des styles ; noyau ovoïde-polygonal, d’environ 5 mm de long, rugueux, contenant une seule graine.

- Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 3–4 cm de long, épicotyle d’environ 1 cm de long, pubescent ; cotylédons foliacés, d’environ 1,5 cm de long, 2-lobés à l’apex ; premières feuilles alternes.

Autres données botaniques

Le genre Celtis comprend près de 100 espèces et est répandu dans toutes les régions tropicales, subtropicales et tempérées. On en a recensé 11 en Afrique tropicale, dont 2 sont endémiques de Madagascar. D’un point de vue taxinomique, Celtis est un genre difficile qui représente une grande variabilité morphologique. Traditionnellement, il était classé dans la famille des Ulmaceae, puis plus tard on a souvent pensé qu’il appartenait à une famille à part, les Celtidaceae, tandis que les recherches les plus récentes proposent d’inclure cette dernière famille dans les Cannabaceae.

Celtis zenkeri ressemble à Celtis mildbraedii Engl. et les deux espèces ont été confondues dans la littérature ; l’une comme l’autre ont été dénommées Celtis soyauxii Engl., qui est désormais considérée comme un synonyme de Celtis zenkeri. Celtis mildbraedii présente habituellement des feuilles dentées pourvues de nervures tertiaires réticulées (droites et parallèles chez Celtis zenkeri), et des noyaux rhomboïdes.

Celtis tessmannii

Celtis tessmannii Rendle (synonyme : Celtis brieyi De Wild.) est un arbre de taille moyenne à assez grande atteignant 40 m de haut, au fût jusqu’à 100 cm de diamètre, présent au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo et en R.D. du Congo. Son bois jaunâtre, avec une densité de 620–790 kg/m³ à 12% d’humidité, ressemble à celui de Celtis zenkeri, présente les mêmes caractéristiques techniques et se prête aux mêmes usages. En médecine traditionnelle, l’écorce et les racines sont utilisées comme antalgiques. Des préparations à base d’écorce sont prescrites en cas de diarrhée et de fièvre, tandis que celles à base de feuilles soigne l’inflammation des voies respiratoires, la tachycardie et l’anémie.

Celtis toka

Celtis toka (Forssk.) Hepper & J.R.I.Wood (synonyme : Celtis integrifolia Lam.) est un arbre de taille petite à moyenne atteignant 25 m de haut, au fût court de 6 m de long et de 100 cm de diamètre, présent dans la forêt sèche et dans la savane depuis le Sénégal jusqu’en Ethiopie et au Kenya, ainsi qu’au Yémen. Son bois, blanc jaunâtre, ressemble aussi à celui de Celtis zenkeri et convient pour des usages similaires tels que la construction, la confection de manches, d’outils et de pirogues, bien qu’il semble de densité inférieure (environ 560 kg/m³ à 12% d’humidité) et moins dur. On s’en sert également de bois de feu. Les jeunes feuilles font office de légume et les fruits sont également comestibles. Le bétail broute le feuillage. On fait des nattes et des cordes avec l’écorce fibreuse. Des préparations à base d’écorce servent à traiter les rhumatismes, celles à base de racine à soigner les rhumatismes, la paralysie et la stérilité, et sont employées comme tonique. La décoction de feuilles est administrée en cas de rougeole, de maux de tête, de rhumatisme, de varicelle et d’œdème, et pour déclencher l’accouchement, alors que la poudre de feuilles s’applique sur les lésions et les abcès. Celtis toka est planté comme arbre ornemental d’ombrage. C’est un arbre à usages multiples dont la plantation a été encouragée dans la zone sahélienne.

Anatomie

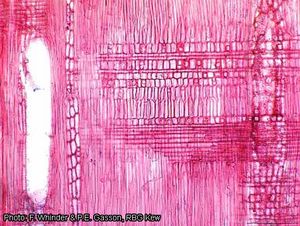

Description anatomique du bois (codes IAWA pour les bois feuillus) :

- Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes ; 2 : limites de cernes indistinctes ou absentes.

- Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ; 13 : perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 25 : ponctuations intervasculaires fines (4–7 μm) ; 26 : ponctuations intervasculaires moyennes (7–10 μm) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 41 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50–100 μm ; 42 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100–200 μm ; 47 : 5–20 vaisseaux par millimètre carré ; 56 : thylles fréquents.

- Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; 69 : fibres à parois fines à épaisses ; 70 : fibres à parois très épaisses.

- Parenchyme axial : 80 : parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 82 : parenchyme axial aliforme ; 83 : parenchyme axial anastomosé ; (85 : parenchyme axial en bandes larges de plus de trois cellules) ; 86 : parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges de trois cellules ; 92 : quatre (3–4) cellules par file verticale ; 93 : huit (5–8) cellules par file verticale.

- Rayons : 97 : rayons 1–3-sériés (larges de 1–3 cellules) ; 98 : rayons couramment 4–10-sériés ; 107 : rayons composés de cellules couchées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; (108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées) ; 115 : 4–12 rayons par mm.

- Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 137 : cristaux prismatiques dans les cellules dressées et/ou carrées des rayons ; 138 : cristaux prismatiques dans les cellules couchées des rayons ; 142 : cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial ; 144 : présence de macles ; 145 : macles dans les cellules du parenchyme des rayons.

Croissance et développement

Les semis peuvent atteindre 15 cm de haut au cours de la première année. Les accroissements en diamètre de fût varient énormément d’un individu à l’autre. Lors d’une étude menée dans la forêt semi-décidue de Côte d’Ivoire, les taux de croissance annuels en diamètre d’arbres ayant un diamètre de fût de 6,5–20 cm ont été de 0,5–1 cm, et sont tombés à environ 0,3 cm pour des sujets dont le diamètre de fût était de 25 cm. Les taux de croissance annuels extrêmes mesurés pendant la durée de l’enquête ont été de 1,5 cm pour un arbre ayant un diamètre de fût initial de 8,5 cm, et de 2 cm pour un individu dont le diamètre de fût initial était de 45 cm.

Celtis zenkeri est fréquent dans l’étage supérieur de la forêt et tolère l’ombre au début de sa croissance. L’arbre est caducifolié et commence à perdre ses feuilles dès le mois de novembre au Ghana, les arbres dépourvus de feuilles étant communs en février. Les vagues de nouvelles feuilles, vert pâle, apparaissent généralement avant même que les anciennes ne soient toutes tombées. La floraison des arbres se remarque difficilement ; on l’a signalée au Ghana en mars et en août–septembre, alors que les fruits mûrs apparaissent en mars–mai et en novembre. Au Nigeria, on a remarqué que la floraison avait lieu en février–avril et la fructification en mars–mai. En Ouganda, on a observé que les fruits étaient présents sur les arbres ayant un diamètre de fût de 40 cm et qu’ils y restaient pendant plus de 10 mois. Les oiseaux et les primates se nourrissent des fruits et en disséminent les noyaux.

Ecologie

Celtis zenkeri se rencontre normalement dans la forêt semi-décidue et décidue, souvent dans des endroits secs, jusqu’à 1800 m d’altitude. On le trouve également en savane boisée, en forêt-galerie et dans les vestiges de la forêt sèche. Celtis zenkeri préfère les sols dont le pH est supérieur à 6, et ne pousse pas bien sur les sols acides et dans les terrains marécageux.

Multiplication et plantation

Celtis zenkeri peut se multiplier par graines, mais le taux de germination est faible. Les graines commencent à germer au bout de 2–4 semaines.

Maladies et ravageurs

Lasiodiplodia theobromae (pourriture noire des cabosses du cacaoyer) attaque aussi Celtis zenkeri.

Récolte

Le diamètre minimum de fût autorisé pour l’abattage au Ghana et en Centrafrique est de 70 cm, et de 50 cm au Cameroun. La longueur marchande d’un arbre dépasse rarement les 15 m. Certaines grumes présentent un bois de tension.

Traitement après récolte

Les grumes doivent être débardées rapidement ou bien traitées avec des produits de conservation car elles peuvent être attaquées par les champignons du bleuissement et par les insectes. Comme elles flottent dans l’eau, elles peuvent être transportées par flottage fluvial.

Ressources génétiques

Celtis zenkeri est répandu et localement commun et ne semble pas sujet à l’’érosion génétique.

Perspectives

En dépit du peu d’importance économique dont il jouit sur les marchés internationaux, Celtis zenkeri est très prisé sur les marchés locaux pour son bois, de même qu’il est apprécié en tant que plante médicinale. La durabilité relativement faible de son bois d’œuvre a beau être un désavantage, il n’est pas impossible qu’il connaisse une embellie sur le marché international car il peut servir à une multitude d’usages. Si la demande actuelle est faible, la production pourrait cependant être fortement dopée car l’espèce est abondante et largement répartie. On pense qu’elle pourrait jouer un rôle économique important en Ouganda comme au Ghana.

Références principales

- Bolza, E. & Keating, W.G., 1972. African timbers: the properties, uses and characteristics of 700 species. Division of Building Research, CSIRO, Melbourne, Australia. 710 pp.

- Burkill, H.M., 2000. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 5, Families S–Z, Addenda. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 686 pp.

- CIRAD Forestry Department, 2009. Celtis d’Afrique. [Internet] Tropix 6.0. http://tropix.cirad.fr/ africa/ celtis.pdf. January 2012.

- Irvine, F.R., 1961. Woody plants of Ghana, with special reference to their uses. Oxford University Press, London, United Kingdom. 868 pp.

- Keay, R.W.J., 1989. Trees of Nigeria. A revised version of Nigerian trees (1960, 1964) by Keay, R.W.J., Onochie, C.F.A. & Stanfield, D.P. Clarendon Press, Oxford, United Kingdom. 476 pp.

- Letouzey, R., 1968. Ulmaceae. Flore du Cameroun. Volume 8. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. pp. 3–65.

- Neuwinger, H.D., 2000. African traditional medicine: a dictionary of plant use and applications. Medpharm Scientific, Stuttgart, Germany. 589 pp.

- Ofori, J., Brentuo, B., Mensah, M., Mohammed, A.I. & Boamah-Tawiah, R., 2009. Properties of 10 Ghanaian high density lesser-used-species of importance to bridge construction. Part 1: green moisture content, basic density and shrinkage characteristics. Ghana Journal of Forestry 25: 67–77.

- Ofori, J., Mohammed, A.I., Brentuo, B., Mensah, M. & Boamah-Tawiah, R., 2009. Properties of 10 Ghanaian high density lesser-used-species of importance to bridge construction. Part 2: mechanical strength properties. Ghana Journal of Forestry 25: 78–92.

- Polhill, R.M., 1966. Ulmaceae. In: Hubbard, O.B.E. & Milne-Redhead, E. (Editors). Flora of Tropical East Africa. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. 15 pp.

Autres références

- Akoègninou, A., van der Burg, W.J. & van der Maesen, L.J.G. (Editors), 2006. Flore analytique du Bénin. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. 1034 pp.

- ATIBT (Association Technique Internationale des Bois Tropicaux), 1986. Tropical timber atlas: Part 1 – Africa. ATIBT, Paris, France. 208 pp.

- Aubréville, A., 1959. La flore forestière de la Côte d’Ivoire. Deuxième édition révisée. Tome premier. Publication No 15. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 369 pp.

- Babweteera, F. & Brown, N., 2010. Spatial patterns of tree recruitment in East African tropical forests that have lost their vertebrate seed dispersers. Journal of Tropical Ecology 26: 193–203.

- de la Mensbruge, G., 1966. La germination et les plantules des essences arborées de la forêt dense humide de la Côte d’Ivoire. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 389 pp.

- de Saint-Aubin, G., 1963. La forêt du Gabon. Publication No 21 du Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 208 pp.

- Devineau, J.-L., 1991. Variabilité de la croissance en circonférence dans les forêts semi-décidues de Lamto (Côte d’Ivoire). Revue d’Ecologie: La Terre et la Vie 46(2) : 95–123.

- Hawthorne, W.D., 1995. Ecological profiles of Ghanaian forest trees. Tropical Forestry Papers 29. Oxford Forestry Institute, Department of Plant Sciences, University of Oxford, United Kingdom. 345 pp.

- Hawthorne, W. & Jongkind, C., 2006. Woody plants of western African forests: a guide to the forest trees, shrubs and lianes from Senegal to Ghana. Kew Publishing, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom. 1023 pp.

- Normand, D. & Paquis, J., 1976. Manuel d’identification des bois commerciaux. Tome 2. Afrique guinéo-congolaise. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 335 pp.

- Ocloo, J.K. & Laing, E., 2003. Correlation of relative density and strength properties with anatomical properties of the wood of Ghanaian Celtis species. Discovery and Innovation 15(3–4): 186–196.

- Oteng-Amoako, A.A. (Editor), 2006. 100 tropical African timber trees from Ghana: tree description and wood identification with notes on distribution, ecology, silviculture, ethnobotany and wood uses. 304 pp.

- Sallenave, P., 1955. Propriétés physiques et mécaniques des bois tropicaux de l’Union française. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 129 pp.

- Sattarian, A., 2006. Contribution to the biosystematics of Celtis L. (Celtidaceae) with special emphasis on the African species. PhD thesis. Wageningen University, Wageningen, Netherlands. 142 pp.

- Savill, P.S. & Fox, J.E.D., 1967. Trees of Sierra Leone. Forest Department, Freetown, Sierra Leone. 316 pp.

- Songwe, N.C., Okali, D.U.U. & Fasehun, F.E., 1995. Litter decomposition and nutrient release in a tropical rainforest, Southern Bakundu Forest Reserve, Cameroon. Journal of Tropical Ecology 11(3): 333–350.

- Takahashi, A., 1978. Compilation of data on the mechanical properties of foreign woods (part 3) Africa. Shimane University, Matsue, Japan. 248 pp.

- Taylor, C.J., 1960. Synecology and silviculture in Ghana. Thomas Nelson and Sons, Edinburgh, United Kingdom. 418 pp.

- Vivien, J. & Faure, J.J., 1985. Arbres des forêts denses d’Afrique Centrale. Agence de Coopération Culturelle et Technique, Paris, France. 565 pp.

- White, L. & Abernethy, K., 1997. A guide to the vegetation of the Lopé Reserve, Gabon. 2nd edition. Wildlife Conservation Society, New York, United States. 224 pp.

Sources de l'illustration

- Letouzey, R., 1968. Ulmaceae. Flore du Cameroun. Volume 8. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. pp. 3–65.

- Vivien, J. & Faure, J.J., 1985. Arbres des forêts denses d’Afrique Centrale. Agence de Coopération Culturelle et Technique, Paris, France. 565 pp.

Auteur(s)

- C. Essien, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O. Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana

- A.A. Oteng-Amoako, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O. Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana

Citation correcte de cet article

Essien, C. & Oteng-Amoako, A.A., 2012. Celtis zenkeri Engl. [Internet] Fiche de PROTA4U. Lemmens, R.H.M.J., Louppe, D. & Oteng-Amoako, A.A. (Editeurs). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Pays Bas.

Consulté le 31 mai 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U.