Cassipourea malosana (PROTA)

Introduction |

| Importance générale | |

| Répartition en Afrique | |

| Répartition mondiale | |

| Glucides / amidon | |

| Médicinal | |

| Bois d'œuvre | |

| Bois de feu | |

| Ornemental | |

Cassipourea malosana (Baker) Alston

- Protologue: Bull. Misc. Inform. Kew 1925 : 258 (1925).

- Famille: Rhizophoraceae

Synonymes

- Cassipourea elliottii (Engl.) Alston (1925),

- Cassipourea congoensis auct. non DC.

Noms vernaculaires

- Pillarwood, common onionwood, bastard onionwood (En).

Origine et répartition géographique

Cassipourea malosana se rencontre depuis l’est de la R.D. du Congo et l’Ethiopie jusqu’à l’Afrique du Sud vers le sud.

Usages

Le bois de Cassipourea malosana est commercialisé sous le nom de “pillarwood”. Il convient pour la construction, la parqueterie (notamment les parquets soumis à un dur service ou les parquets industriels), la carrosserie, les meubles et l’ébénisterie, les manches d’outils, les échelles, les articles de sport, les instruments agricoles, la menuiserie, les traverses de chemin de fer, les poteaux et pilotis, les jouets et articles de fantaisie, les ruches, le tournage, les placages et contreplaqués. Sa faible durabilité, toutefois, limite ses applications en extérieur. Néanmoins, Cassipourea malosana est une importante essence à bois d’œuvre en Afrique de l’Est. Son bois est également utilisé comme bois de feu.

Les Massaïs Loïtas du Kenya consomment l’écorce externe bouillie dans de la soupe pour acquérir de la force. On gratte l’écorce interne pour en faire une tisane que les femmes absorbent pour faciliter l’élimination du placenta. En Afrique du Sud, l’écorce externe est employée pour éclaircir la peau, et pour traiter les affections de la peau et les coups de soleil. Les fleurs sont une bonne source de nectar pour les abeilles. Cassipourea malosana est également employé comme arbre d’ombrage.

Propriétés

Le bois de cœur a une couleur variable, de blanchâtre à brune, souvent avec des raies violacées associées à des attaques cryptogamiques ; il est peu distinct de l’aubier. Le fil est généralement droit, mais avec une tendance légère à forte à se spiraler ; le grain est fin et régulier. Le bois fraîchement coupé a une odeur d’oignon. La densité du bois est de 600–840 kg/m³ à 12% de teneur en humidité. Les taux de retrait sont de 3,5% dans le sens radial et 8,0% dans le sens tangentiel de l’état vert à 12% de teneur en humidité. Le bois est réfractaire au séchage en raison de son fort retrait et de la présence de fil tors. Il sèche lentement et est sujet à de fortes déformations, en particulier le gauchissement ; le risque de fentes est faible. A 12% de teneur en humidité, le module de rupture est de 93–123 N/mm², le module d’élasticité de 11 500–12 500 N/mm², la compression axiale de 61–76 N/mm², le cisaillement de 9,8–18,5 N/mm², le fendage de 16–79 N/mm dans le sens radial et 30–114 N/mm dans le sens tangentiel, et la dureté Janka de flanc de 5960–7345 N.

Le bois vert peut être difficile à scier du fait qu’il a une forte tendance à la cambrure. Le bois sec est plus facile à travailler que le bois vert. Le bois est résistant à l’usure et à l’abrasion. Il est moyennement facile à travailler avec des outils manuels, et il a d’excellentes caractéristiques de travail à la machine, notamment pour le moulurage, mais il peut avoir une tendance appréciable à émousser les outils tranchants. On peut obtenir un beau fini. Le bois tend à se fendre au clouage, et il est nécessaire de faire des avant-trous. Il peut présenter des difficultés au collage, et il ne se prête pas au cintrage à la vapeur.

Sa durabilité est faible. Il est sujet aux attaques de termites et de Lyctus. Le bois de cœur est rebelle à l’imprégnation, et l’aubier est moyennement rebelle.

Description

- Arbuste ou arbre de petite à grande taille atteignant 45 m de haut, sempervirent ; fût atteignant 21 m de long, rectiligne, cylindrique, jusqu’à 60 cm de diamètre, dépourvu de contreforts ; écorce grise, jaune grisâtre ou brune, lisse, couche interne de l’écorce externe devenant rouge vif par exposition à l’air, écorce interne orange avec des stries blanches, exsudat aqueux ; cime petite, arrondie ; jeunes rameaux poilus, devenant glabres ensuite.

- Feuilles opposées, simples ; stipules situées entre les pétioles, de 2–5 mm de long ; pétiole de 2–8 mm de long ; limbe oblancéolé, lancéolé, elliptique, oblong, ovale ou obovale, de 2,5–10 cm × 1–6 cm, base cunéiforme ou obtuse, apex obtus à aigu ou acuminé, bord denté ou rarement entier, luisant et glabre sur le dessus, mat et faiblement pubescent à glabre sur le dessous.

- Inflorescence : fascicule axillaire, lâche à touffu, portant 1–5(–8) fleurs.

- Fleurs bisexuées, régulières, 4–5(–6)-mères ; pédicelle de 2–6(–9) mm de long, articulé près du sommet ; calice à tube de 0,5–2 mm de long, lobes étroitement triangulaires-oblongs, de 3–6 mm de long, poilus à l’extérieur ; pétales spatulés, de 4–8 mm de long, profondément frangés, blancs, jaunâtres ou verdâtres ; étamines 15–20(–22) ; ovaire supère, glabre à poilu à l’apex, 3–4-loculaire, style de 3–5 mm de long et persistant.

- Fruit : capsule ellipsoïde à ovoïde de 6–10 mm × 4–6 mm, noire lorsqu’elle est sèche, poilue mais devenant presque glabre, déhiscente, contenant un petit nombre de graines.

- Graines pourvues d’un arille, tégument coriace.

Autres données botaniques

Le genre Cassipourea comprend quelque 70 espèces, largement réparties dans les tropiques. Le bois de Cassipourea ndando J.Léonard ex Floret, que l’on trouve en R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi et en Zambie en forêt à 1650–2500 m d’altitude, est également employé en menuiserie.

Les troncs de nombreux grands sujets de Cassipourea malosana sont pourris à l’intérieur.

Anatomie

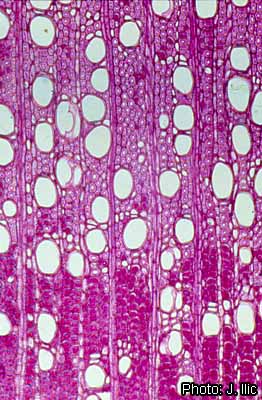

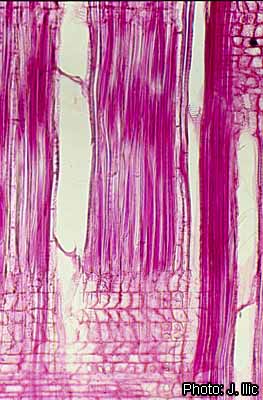

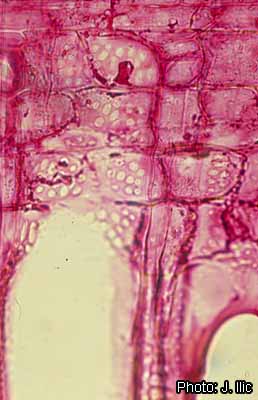

Description anatomique du bois (codes IAWA pour les bois feuillus) :

- Cernes de croissance : 2 : limites de cernes indistinctes ou absentes.

- Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ; (9 : vaisseaux exclusivement solitaires (à 90% ou plus)) ; 13 : perforations simples ; (14 : perforations scalariformes) ; (15 : perforations scalariformes avec ≤ 10 barreaux) ; 21 : ponctuations intervasculaires opposées ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; 25 : ponctuations intervasculaires fines (4–7 μm) ; 26 : ponctuations intervasculaires moyennes (7–10 μm) ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 32 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations horizontales (scalariformes) à verticales (en balafres) ; 41 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 50–100 μm ; 49 : 40–100 vaisseaux par millimètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de cœur.

- Trachéides et fibres : 62 : fibres à ponctuations distinctement aréolées ; 63 : ponctuations des fibres fréquentes sur les parois radiales et tangentielles ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; 69 : fibres à parois fines à épaisses ; (70 : fibres à parois très épaisses).

- Parenchyme axial : 76 : parenchyme axial en cellules isolées ; 77 : parenchyme axial en chaînettes ; 78 : parenchyme axial juxtavasculaire ; 93 : huit (5–8) cellules par file verticale ; 94 : plus de huit cellules par file verticale.

- Rayons : (97 : rayons 1–3-sériés (larges de 1–3 cellules)) ; (98 : rayons couramment 4–10-sériés) ; (102 : hauteur des rayons > 1 mm) ; (103 : rayons de deux tailles différentes) ; 108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 109 : rayons composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange ; 115 : 4–12 rayons par mm ; 116 : ≥ 12 rayons par mm.

- Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 137 : cristaux prismatiques dans les cellules dressées et/ou carrées des rayons.

Ecologie

Cassipourea malosana se rencontre principalement en forêt sèche ou humide à 1000–3100 m d’altitude. Il est localement commun, et dans les forêts montagnardes du Kenya et de Tanzanie il est parfois l’essence dominante ou co-dominante avec Podocarpus latifolius (Thunb.) Mirb.

Multiplication et plantation

Cassipourea malosana est parfois multiplié par semis naturels récoltés en forêt.

Ressources génétiques

Du fait de sa large répartition, Cassipourea malosana n’est pas susceptible d’érosion génétique.

Perspectives

Bien que son bois soit peu durable, difficile à travailler et sujet à déformations lors du séchage, Cassipourea malosana est et restera sans doute une importante source locale de bois d’œuvre en Afrique de l’Est.

Références principales

- Beentje, H.J., 1994. Kenya trees, shrubs and lianas. National Museums of Kenya, Nairobi, Kenya. 722 pp.

- Bolza, E. & Keating, W.G., 1972. African timbers: the properties, uses and characteristics of 700 species. Division of Building Research, CSIRO, Melbourne, Australia. 710 pp.

- Chudnoff, M., 1980. Tropical timbers of the world. USDA Forest Service, Agricultural Handbook No 607, Washington D.C., United States. 826 pp.

- Friis, I., 1995. Rhizophoraceae. In: Edwards, S., Mesfin Tadesse & Hedberg, I. (Editors). Flora of Ethiopia and Eritrea. Volume 2, part 2. Canellaceae to Euphorbiaceae. The National Herbarium, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia and Department of Systematic Botany, Uppsala University, Uppsala, Sweden. pp. 133–134.

- Lovett, J.C., Ruffo, C.K. & Gereau, R.E., 2003. Field guide to the moist forest trees of Tanzania. [Internet] Centre for Ecology Law and Policy, Environment Department, University of York, York, United Kingdom. http://celp.org.uk/projects/tzforeco/. December 2005.

- Lavers, G.M., 1969. The strength properties of timbers. Bulletin No 50 (2nd edition, metric units). Ministry of Technology, Forest Products Research, London, United Kingdom. 62 pp.

- Lewis, J., 1956. Rhizophoraceae. In: Turrill, W.B. & Milne-Redhead, E. (Editors). Flora of Tropical East Africa. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. 20 pp.

- Oxford Forestry Institute, 1997–2004. Prospect: the wood database for Windows. Version 2.1. [Internet] University of Oxford, Oxford, United Kingdom. http://www.plants.ox.ac.uk/ofi/prospect/index.htm. December 2007.

- Torre, A.R. & Gonçalves, A.E., 1978. Rhizophoraceae. In: Launert, E. (Editor). Flora Zambesiaca. Volume 4. Flora Zambesiaca Managing Committee, London, United Kingdom. pp. 81–99.

- World Agroforestry Centre, undated. Agroforestree Database. [Internet] World Agroforestry Centre (ICRAF), Nairobi, Kenya. http://www.worldagroforestry.org/Sites/TreeDBS/aft.asp. December 2005.

Autres références

- Bryce, J.M., 1967. The commercial timbers of Tanzania. Tanzania Forest Division, Utilisation Section, Moshi, Tanzania. 139 pp.

- Dale, I.R. & Greenway, P.J., 1961. Kenya trees and shrubs. Buchanan’s Kenya Estates Limited, Nairobi, Kenya. 654 pp.

- Friis, I., 1993. Rhizophoraceae. In: Thulin, M. (Editor). Flora of Somalia. Volume 1. Pteridophyta; Gymnospermae; Angiospermae (Annonaceae-Fabaceae). Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. pp. 254–258.

- Gonçalves, A.E. & Torre, A.R., 1979. Rhizophoraceae. In: Mendes, E.J. (Editor). Flora de Moçambique. No 67. Junta de Investigações Científicas do Ultramar, Lisbon, Portugal. 21 pp.

- InsideWood, undated. [Internet] http://insidewood.lib.ncsu.edu/search/. May 2007.

- Liben, L., 1987. Rhizophoraceae. In: Bamps, P. (Editor). Flore d’Afrique centrale. Spermatophytes. Jardin botanique national de Belgique, Brussels, Belgium. 36 pp.

- Maundu, P., Berger, D., Saitabau, C., Nasieku, J., Kipelian, M., Mathenge, S., Morimoto, Y. & Höft, R., 2001. Ethnobotany of the Loita Maasai. Towards community management of the forest of the Lost Child. Experiences from the Loita Ethnobotany Project. UNESCO People and Plants Working Paper 8, Paris, France. 34 pp.

- Neuwinger, H.D., 2000. African traditional medicine: a dictionary of plant use and applications. Medpharm Scientific, Stuttgart, Germany. 589 pp.

- Scott, M.H., 1950. Notes on the more important African timbers imported into the Union with special reference to Portuguese East African species. Journal of the South African Forestry Association 19: 18–62.

- Sommerlatte, H. & Sommerlatte, M., 1990. A field guide to the trees and shrubs of the Imatong Mountains, southern Sudan. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammmenarbeit (GTZ), Nairobi, Kenya. 372 pp.

- Takahashi, A., 1978. Compilation of data on the mechanical properties of foreign woods (part 3) Africa. Shimane University, Matsue, Japan, 248 pp.

- Tanzania Forest Division, 1967. The weights and shrinkage of some local timbers. Revised edition. Technical Note No 26. Tanzania Forest Division, Utilisation Section, Moshi, Tanzania. 5 pp.

- van Wyk, B.E. & Gericke, N., 2000. People’s plants: a guide to useful plants of southern Africa. Briza Publications, Pretoria, South Africa. 351 pp.

- Wimbush, S.H., 1957. Catalogue of Kenya timbers. 2nd reprint. Government Printer, Nairobi, Kenya. 74 pp.

Sources de l'illustration

- Dale, I.R. & Greenway, P.J., 1961. Kenya trees and shrubs. Buchanan’s Kenya Estates Limited, Nairobi, Kenya. 654 pp.

Auteur(s)

- M. Brink, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands

Citation correcte de cet article

Brink, M., 2006. Cassipourea malosana (Baker) Alston. In: Louppe, D., Oteng-Amoako, A.A. & Brink, M. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. Consulté le 31 mai 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U.