Casearia battiscombei (PROTA)

Introduction |

| Importance générale | |

| Répartition en Afrique | |

| Répartition mondiale | |

| Médicinal | |

| Bois d'œuvre | |

| Bois de feu | |

| Auxiliaire | |

| Fibre | |

Casearia battiscombei R.E.Fr.

- Protologue: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9: 326 (1925).

- Famille: Flacourtiaceae (APG: Salicaceae)

Noms vernaculaires

- Forest sword-leaf (En).

Origine et répartition géographique

L’aire de répartition de Casearia battiscombei s’étend du Kenya et de l’Ouganda jusqu’au Zimbabwe et au Mozambique.

Usages

Le bois (connu au Kenya sous le nom de “casearia” ou de “muirungi” et en Tanzanie de “white matua”) sert généralement pour les menuiseries, les boiseries intérieures et le mobilier. Il convient pour la charronnerie, les caisses et les cageots, le tournage, les placages et le contreplaqué, et comme bois à pâte pour la production de papier. On s’en sert également de bois de feu et pour la production de charbon de bois. Au Mozambique, les racines servent d’antipaludéen.

Production et commerce international

Le bois de Casearia battiscombei est insignifiant dans le commerce international. Il est principalement utilisé localement.

Propriétés

Le bois de cœur se limite à un cœur étroit de couleur brun foncé, alors que l’aubier est très large, blanchâtre à jaune-brun pâle, parfois avec des stries rougeâtres. Le fil est droit, le grain fin et régulier. Les sciages fraîchement coupés dégagent une odeur désagréable qui disparait au séchage.

C’est un bois de poids moyen, avec une densité de 515–750 kg/m³ à 12% d’humidité, tendre et cassant. Il sèche à l’air moyennement vite, avec une légère tendance à la déformation et au gauchissement. Etant très sensible au bleuissement, il est conseillé de sécher rapidement les sciages fraîchement coupés. Pour le séchage au four, des températures basses sont recommandées. Les taux de retrait sont modérés, du bois vert à 12% d’humidité ils sont de 1,9% radialement et de 4,9% tangentiellement.

A 12% d’humidité, le module de rupture est de 81 N/mm², le module d’élasticité de 10 290 N/mm², la compression axiale de 46 N/mm², le cisaillement de 12,5 N/mm² et la dureté Janka de flanc de 3205 N.

C’est un bois qui se scie et se travaille bien tant à la main qu’à la machine. Le rabotage est satisfaisant avec des surfaces sciées sur dosse, alors que les grumes sciées sur quartier peuvent se déchirer. Le bois se polit bien et on obtient une bonne finition. Il tient bien les clous. Quant au perçage, il est moins favorable et doit être fait avec un appui pour éviter les fentes. Les caractéristiques de cintrage sont plutôt médiocres. Le bois n’est pas durable, car il est sujet aux attaques des termites, des Lyctus et des térébrants marins. L’aubier est perméable et peut être traité facilement avec des produits de conservation grâce aux traitements en cuve ouverte ou sous pression. La sciure peut irriter les muqueuses des professionnels du bois.

Description

- Arbre de taille petite à assez grande atteignant 40 m de haut ; fût cylindrique, droit, dépourvu de branches sur 21 m, jusqu’à 50(–110) cm de diamètre, souvent à contreforts peu développés ; surface de l’écorce lisse, devenant écailleuse et rugueuse chez les individus âgés, grisâtre pâle à brunâtre, écorce interne orange-brun ; cime arrondie, à branches étalées ou légèrement tombantes déployées en étages successifs ; jeunes rameaux à pubescence courte, devenant rapidement glabres.

- Feuilles alternes, simples ; stipules triangulaires, jusqu’à 2 mm de long, caduques ; pétiole de 0,5–1(–1,5) cm de long ; limbe oblong à elliptique, de 8–22 cm × 3–6(–7) cm, asymétriquement cunéiforme à arrondi à la base, obtus à acuminé à l’apex, à bord entier à ondulé, parfois faiblement et irrégulièrement denté, glabre mais à points pellucides, pennatinervé à 10–20 paires de nervures latérales.

- Inflorescence : fascicule axillaire, à nombreuses fleurs.

- Fleurs bisexuées, régulières, vert jaunâtre ; pédicelle de 3–4 mm de long, atteignant 1 cm chez le fruit ; réceptacle en entonnoir, d’environ 2 mm de long ; sépales 5, largement elliptiques à arrondis, d’environ 2 mm de long, garnis de poils courts à presque glabres ; pétales absents ; étamines 6–10, d’environ 1 mm de long, alternant avec des staminodes pubescents d’environ 0,5 mm de long ; ovaire supère, ovoïde, glabre, 1-loculaire, à style très court et à stigmate capité.

- Fruit : capsule ellipsoïde à ovoïde de 1–2 cm × 0,5–1 cm, faiblement anguleuse, en pointe à l’apex, glabre, jaunâtre à orange à maturité, déhiscente à partir du sommet par 2–4 valves, contenant quelques graines.

- Graines ellipsoïdes à obovoïdes, d’environ 0,5 cm de long, lisses et pâles, presque complètement enveloppées dans un arille charnu de couleur blanchâtre devenant rougeâtre à l’exposition.

Autres données botaniques

Le genre Casearia comprend quelque 180 espèces et se rencontre dans toutes les régions tropicales et subtropicales. L’Afrique tropicale en compte une quinzaine, la plupart en Afrique continentale et quelques-unes à Madagascar et aux îles Mascareignes.

Casearia engleri

Casearia engleri Gilg est un arbre de taille moyenne atteignant 20 m de haut, endémique des monts Usambaras occidentaux de la Tanzanie, où il joue un rôle dans les écosystèmes agricoles. Son bois, qui semble assez similaire à celui de Casearia battiscombei, sert à fabriquer des poteaux et du bois de feu. Casearia engleri est classé comme vulnérable sur la Liste rouge de l’UICN.

Casearia gladiiformis

Casearia gladiiformis Mast. est un arbuste de grande taille ou arbre de petite taille atteignant 15(–20) m de haut, présent du Kenya jusqu’en Afrique du Sud. Son bois, qui ressemble à celui de Casearia battiscombei, se prête à la menuiserie et à la confection de mobilier. La cendre de l’écorce sert de poudre à priser, et en Tanzanie, la décoction de racine se prend pour favoriser la conception.

Casearia nigrescens

Casearia nigrescens Tul. est un arbuste de grande taille ou arbre de petite taille atteignant 15(–20) m de haut, endémique de Madagascar où il est répandu. Il est variable et on a estimé qu’il constitue plusieurs espèces différentes. Son bois, tendre mais élastique, est employé en menuiserie et pour la confection d’instruments de musique. La décoction de feuilles et d’écorce a la réputation de soulager la douleur et entre dans la composition de préparations que les femmes prennent comme tonique. L’extrait de feuilles et d’écorce s’est révélé cytotoxique pour une lignée de cellules cancéreuses de l’ovaire chez l’homme ; un diterpène clérodane, la caséarlucine L, a été isolé comme composé actif.

Anatomie

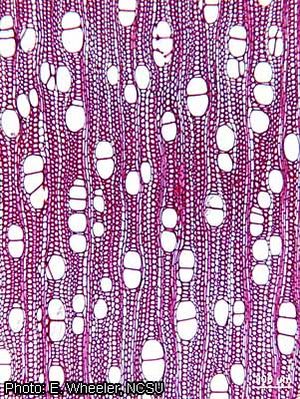

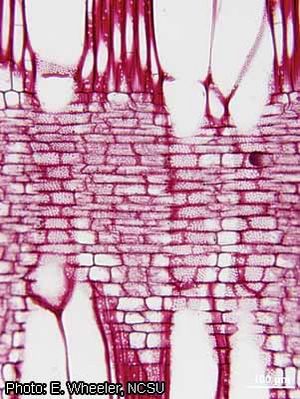

Description anatomique du bois (codes IAWA pour les bois feuillus) :

- Cernes de croissance : 2 : limites de cernes indistinctes ou absentes.

- Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ; (12 : contour des vaisseaux isolés anguleux) ; 13 : perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; 25 : ponctuations intervasculaires fines (4–7 μm) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 31 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très réduites à apparemment simples : ponctuations rondes ou anguleuses ; 42 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100–200 μm ; 48 : 20–40 vaisseaux par millimètre carré.

- Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 65 : présence de fibres cloisonnées ; 69 : fibres à parois fines à épaisses ; (70 : fibres à parois très épaisses).

- Parenchyme axial : 75 : parenchyme axial absent ou extrêmement rare.

- Rayons : 97 : rayons 1–3-sériés (larges de 1–3 cellules) ; 102 : hauteur des rayons > 1 mm ; 108 : rayons composés de cellules couchées avec plus de 4 rangées terminales de cellules dressées et/ou carrées ; 109 : rayons composés de cellules couchées, carrées et dressées en mélange ; 113 : présence de cellules des rayons avec parois disjointes ; 116 : ≥ 12 rayons par mm.

- Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 137 : cristaux prismatiques dans les cellules dressées et/ou carrées des rayons ; (144 : présence de macles) ; (145 : macles dans les cellules du parenchyme des rayons) ; (148 : macles dans les cellules cloisonnées).

Croissance et développement

En Afrique australe, Casearia battiscombei fleurit en octobre et ses fruits mûrissent 3 mois plus tard environ. Les arilles des graines sont probablement mangés par les animaux qui servent ainsi à disséminer les graines.

Ecologie

Casearia battiscombei est très commun dans les hautes terres à forte pluviométrie, où on le rencontre dans la forêt humide et en bordure de forêt, entre 1000–2500 m d’altitude.

Multiplication et plantation

Le poids de 1000 graines est d’environ 21 g.

Gestion

En général, la densité d’arbres de Casearia battiscombei en forêt est assez variable ; il est encore localement abondant, par ex. dans la forêt de South Nandi au Kenya où on dénombre plus de 5 fûts de plus de 20 cm de diamètre par ha, ainsi que près d’Arusha en Tanzanie, mais il se fait rare ailleurs à cause de l’exploitation excessive.

Récolte

Les arbres sont récoltés selon un abattage sélectif. La prudence s’impose lors des opérations d’exploitation forestière, les grumes risquant d’être cassantes. Il peut arriver que les grumes de grande taille souffrent de la pourriture du cœur, tandis que les fentes rayonnantes sont courantes.

Traitement après récolte

Les grumes fraîchement abattues doivent être rapidement débardées de la forêt et converties car le bois est très sensible au bleuissement.

Ressources génétiques

Casearia battiscombei est localement commun au sein de son aire de répartition qui est assez étendue et son exploitation est modérée ; il ne semble donc pas menacé à l’heure actuelle par l’érosion génétique. Toutefois, dans plusieurs régions il a été classé comme rare (notamment en Afrique australe, comme au Zimbabwe) ou déclinant dans les forêts où il était naguère abondant (en particulier en Afrique de l’Est). Le suivi des peuplements est donc recommandé.

Perspectives

Casearia battiscombei est une source de bois précieuse lorsque la durabilité n’est pas indispensable. Bien que l’on sache très peu de choses sur ses taux de croissance et sur les pratiques sylvicoles et d’exploitation adéquates, il s’agit de l’une des nouvelles espèces privilégiées à l’intérieur de son aire de répartition qui pourrait être promise à un bel avenir. Il y a lieu de mener les recherches qui permettront d’émettre les recommandations nécessaires au développement durable de la forêt naturelle.

Références principales

- Bolza, E. & Keating, W.G., 1972. African timbers: the properties, uses and characteristics of 700 species. Division of Building Research, CSIRO, Melbourne, Australia. 710 pp.

- Bryce, J.M., 1967. The commercial timbers of Tanzania. Tanzania Forest Division, Utilisation Section, Moshi, Tanzania. 139 pp.

- Chikamai, B.N., Githiomi, J.K., Gachathi, F.N. & Njenga, M.G., undated. Commercial timber resources of Kenya. Kenya Forestry Research Institute (KEFRI), Nairobi, Kenya. 164 pp.

- Chudnoff, M., 1980. Tropical timbers of the world. USDA Forest Service, Agricultural Handbook No 607, Washington D.C., United States. 826 pp.

- Coates Palgrave, K., 1983. Trees of southern Africa. 2nd Edition. Struik Publishers, Cape Town, South Africa. 959 pp.

- Maundu, P. & Tengnäs, B. (Editors), 2005. Useful trees and shrubs for Kenya. World Agroforestry Centre - East and Central Africa Regional Programme (ICRAF-ECA), Technical Handbook 35, Nairobi, Kenya. 484 pp.

- Takahashi, A., 1978. Compilation of data on the mechanical properties of foreign woods (part 3) Africa. Shimane University, Matsue, Japan. 248 pp.

- Wimbush, S.H., 1957. Catalogue of Kenya timbers. 2nd reprint. Government Printer, Nairobi, Kenya. 74 pp.

Autres références

- Arumadri, J., 2001. The forest revenue system and government expenditure on forestry in Uganda. Working paper on financing sustainable forest management: FSFM/WP/08, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

- Beentje, H.J., 1994. Kenya trees, shrubs and lianas. National Museums of Kenya, Nairobi, Kenya. 722 pp.

- Boiteau, P., Boiteau, M. & Allorge-Boiteau, L., 1999. Dictionnaire des noms malgaches de végétaux. 4 Volumes + Index des noms scientifiques avec leurs équivalents malgaches. Editions Alzieu, Grenoble, France.

- Breteler, F.J., 2008. A synopsis of Casearia Jacq. (Samydeae – Salicaceae) in West and Central Africa with a description of a new species from Eastern Congo (Kinshasa). Kew Bulletin 63: 101–112.

- Fowler, D.G., 2006. Traditional fever remedies: a list of Zambian plants. 61 pp.

- Guza, R.C., 2004. Isolation of natural products from Casearia nigrescens. Msc thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, United States. 68 pp.

- Hyde, M.A. & Wursten, B., 2010. Casearia battiscombei. [Internet ] Flora of Mozambique. http://www.mozambiqueflora.com/ speciesdata/ species.php?species_id=140850. February 2010.

- Kitula, R.A., 2007. Use of medicinal plants for human health in Udzungwa Mountains Forests: a case study of New Dabaga Ulongambi Forest Reserve, Tanzania. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 3: 7.

- Liu, K., Eastwood, R.J., Flynn, S., Turner, R.M. & Stuppy, W.H., 2008. Casearia battiscombei. [Internet] Seed Information Database Release 7.1, May 2008. http://www.kew.org/ data/sid/ sidservlet?id=36103&num=qrx. February 2010.

- Lovett, J. & Clarke, G.P., 1998. Casearia engleri. In: IUCN. Red list of threatened species. Version 2010.4. [Internet] http://www.iucnredlist.org December 2010.

- Lovett, J.C. & Pócs, T., 1993. Assessment of the condition of the Catchment Forest Reserves, a botanical appraisal. Catchment Forest Project Report 93. 3. Forest Division/NORAD, Dar es Salaam, Tanzania. pp. 105–146.

- Lovett, J.C., Ruffo, C.K., Gereau, R.E. & Taplin, J.R.D., 2006. Field guide to the moist forest trees of Tanzania. [Internet] Centre for Ecology Law and Policy, Environment Department, University of York, York, United Kingdom. http://celp.org.uk/ projects/ tzforeco/. December 2010.

- Munishi, P.K.T., Philipina, F., Temu, R.P.C. & Pima, N.E., 2008. Tree species composition and local use in agricultural landscapes of West Usambaras, Tanzania. African Journal of Ecology 46, Suppl. s1: 66–73.

- Rutamu, I., 1999. Low cost biodigesters for zero grazing smallholder dairy farmers in Tanzania. [Internet] Livestock Research for Rural Development 11(2). http://www.cipav.org.co/ lrrd/lrrd11/2/ mten112.htm. February 2010.

- Sleumer, H., 1971. Le genre Casearia Jacq. (Flacourtiaceae) en Afrique, à Madagascar et aux Mascareignes. Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 41: 397–426.

- Sleumer, H., 1975. Flacourtiaceae. In: Polhill, R.M. (Editor). Flora of Tropical East Africa. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. 68 pp.

- Wild, H., 1960. Flacourtiaceae (incl. Samydaceae). In: Exell, A.W. & Wild, H. (Editors). Flora Zambesiaca. Volume 1, part 1. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. pp. 261–298.

Sources de l'illustration

- Wild, H., 1960. Flacourtiaceae (incl. Samydaceae). In: Exell, A.W. & Wild, H. (Editors). Flora Zambesiaca. Volume 1, part 1. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. pp. 261–298.

Auteur(s)

- E.A. Obeng, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O. Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana

Citation correcte de cet article

Obeng, E.A., 2011. Casearia battiscombei R.E.Fr. [Internet] Fiche de PROTA4U. Lemmens, R.H.M.J., Louppe, D. & Oteng-Amoako, A.A. (Editeurs). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Pays Bas. <http://www.prota4u.org/search.asp>.

Consulté le 31 mai 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U.