Bussea occidentalis (PROTA)

Introduction |

| Importance générale | |

| Répartition en Afrique | |

| Répartition mondiale | |

| Céréale / légume sec | |

| Fruit | |

| Épice / condiment | |

| Médicinal | |

| Bois d'œuvre | |

| Sécurité alimentaire | |

Bussea occidentalis Hutch. & Dalziel

- Protologue: Bull. Misc. Inform. Kew 1928(10) : 400 (1928).

- Famille: Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)

- Nombre de chromosomes: 2n = 22

Origine et répartition géographique

L’aire de répartition de Bussea occidentalis s’étend de la Guinée jusqu’au Ghana.

Usages

Le bois de Bussea occidentalis, commercialisé sous le nom de “samanta” avec Calpocalyx spp. et Xylia spp., est recommandé pour la construction lourde, la parqueterie industrielle, le tournage et la confection d’outils et d’objets ornementaux. Au Liberia, il est particulièrement prisé pour la fabrication des manches de haches. Les cales faites avec du bois de Bussea occidentalis et utilisées pour l’abattage des arbres se sont avérées supérieures à celles réalisées avec le bois d’autres espèces.

On consomme les graines torréfiées ; elles sont particulièrement prisées en Guinée. Au Liberia, l’écorce de la tige additionnée de vin de palme se prend comme diurétique. L’écorce sert également à traiter la maladie du sommeil, la fièvre jaune, la jaunisse et les troubles cardiaques. Les graines soignent elles aussi les troubles cardiaques. On mélange l’écorce au maïs pour empoisonner les singes en Côte d’Ivoire ; ce même mélange peut aussi tuer le bétail. L’écorce est également utilisée dans des préparations servant à fabriquer du poison de flèche. Tant l’écorce que les feuilles servent en Côte d’Ivoire de poison de pêche. La cendre issue des gousses sert de sel végétal et à fabriquer du savon.

Production et commerce international

Le bois d’œuvre de Bussea occidentalis n’est que rarement vendu sur le marché international et n’est utilisé que localement.

Propriétés

Le bois de cœur, brun à brun olive ou brun foncé, fonce à l’exposition, et se distingue nettement de l’aubier, blanc grisâtre à brun pâle, d’environ 5 cm d’épaisseur. Il est contrefil, et le grain est moyennement grossier.

C’est un bois lourd, avec une densité de 870–1090 kg/m³ à 12% d’humidité, et très dur. Il sèche à l’air relativement rapidement pour un bois d’une telle lourdeur ; des planches de 2,5 cm d’épaisseur sèchent jusqu’à 20% d’humidité en l’espace d’environ 2 mois. Des fentes en bout peuvent se produire lors du séchage. Les taux de retrait sont modérés, de l’état vert à anhydre ils sont de 4,3–6,0% dans le sens radial et de 7,7–9,8% dans le sens tangentiel. A 12% d’humidité, le module de rupture est de 156–171 N/mm², le module d’élasticité de 19 600–20 480 N/mm², la compression axiale de 72 N/mm² et la dureté Janka de flanc de 14 500 N.

C’est un bois difficile à travailler à la main à cause de sa dureté, mais facile à la machine. Il est assez difficile à raboter à cause du contrefil. Cependant, il se finit bien. Il a tendance à se fendre au clouage et les avant-trous sont nécessaires. Il se colle bien et donne de bons résultats au tournage. Le bois de cœur est durable, car il résiste aux termites et aux insectes xylophages, contrairement à l’aubier qui est sensible aux attaques de Lyctus. Le bois est rebelle à l’imprégnation avec des produits de conservation.

Le tégument des graines contient un composé hémolytique et un poison de pêche. La torréfaction permet de rendre les graines propres à la consommation par l’homme. On impute aux saponines la toxicité des feuilles qui contiennent également des traces d’alcaloïdes. L’écorce et les racines contiennent des tanins.

On a trouvé de fortes concentrations d’un acide aminé, l’acide carboxylique-2-azétidine, dans la graine, ainsi que la 3-hydroxyproline et l’acide γ-méthylglutamique. Des extraits d’écorce de Bussea occidentalis ont démontré une activité trypanocide prometteuse in vitro contre Trypanosoma brucei rhodesiense avec des valeurs CI50 inférieures à 10 μg/ml. L’extrait s’est avéré avoir un indice de sélectivité modeste, contrairement aux trypanocides qui sont disponibles dans le commerce et dont la toxicité sélective est plus marquée. On a également remarqué une forte cytotoxicité de l’extrait au méthanol de l’écorce pour les lignées de cellules fibroblastiques humaines (WI-38).

Falsifications et succédanés

Dans le commerce du bois, on confond parfois Bussea occidentalis et Peltophorum africanum Sond., dont le bois est assez semblable mais dont l’aire de répartition diffère du tout au tout, puisqu’elle va de la R.D. du Congo à une grande partie de l’Afrique australe. Le bois ressemble également à celui d’Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan, qui fonce un peu moins à l’exposition.

Description

- Arbre de taille moyenne à assez grande atteignant 35(–45) m de haut, sempervirent ; fût droit et cylindrique à tortueux ou noueux, jusqu’à 75 cm de diamètre, souvent cannelé à la base, parfois à petits contreforts atteignant 1 m de haut ; surface de l’écorce lisse mais à nombreuses lenticelles, légèrement écailleuse chez les individus âgés, gris pâle à gris verdâtre, écorce interne granuleuse, orange-brun pâle, sécrétant un abondant exsudat aqueux ; cime souvent arrondie et de petite taille, dense, quelquefois à branches étalées ; jeunes rameaux recouverts de poils bruns courts et denses.

- Feuilles alternes, composées bipennées ; stipules aciculaires, de 4–8 mm de long, courbées vers l’intérieur, précocement caduques ; pétiole d’environ 10 cm de long, articulé à la base, rachis côtelé, à pubescence courte brun rouille ; pennes 4–6 paires, opposées ; pétiolules de 2–4 mm de long ; folioles 12–22 par penne, alternes, oblongues-elliptiques à ovales-elliptiques, de 4–10 cm × 1,5–4 cm, à base asymétriquement cunéiforme, à apex longuement acuminé, glabres.

- Inflorescence : panicule axillaire ou terminale composée de grappes denses, atteignant 30 cm de long, recouverte de poils bruns denses et courts.

- Fleurs bisexuées, légèrement zygomorphes, 5-mères, jaune vif, sessiles ; sépales libres, de 7–15 mm × 6–8 mm, garnis de poils rouge-brun à l’extérieur ; pétales à court onglet, l’un d’environ 2 cm × 1 cm, les 4 autres obovales, d’environ 2,5 cm × 1,5 cm ; étamines 10, libres, d’environ 1 cm de long ; ovaire supère, d’environ 0,5 cm de long, sessile, 1-loculaire, style mince, d’environ 7 mm de long.

- Fruit : gousse ligneuse, étroitement obovale, aplatie, de 15–30 cm × environ 3 cm, garnie de poils courts rouge-brun, déhiscente par 2 valves se fendant à partir du sommet et recourbées, renfermant 1–2 graines.

- Graines elliptiques à arrondies, aplaties, d’environ 3,5(–5) cm × 2 cm, brun jaunâtre.

- Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 5–9 cm de long, épicotyle de 5–18 cm de long ; cotylédons sessiles, de 2–4 cm de long, épais et charnus, arrondis à l’apex ; premières feuilles opposées, paripennées à 2–3 paires de folioles.

Autres données botaniques

Le genre Bussea comprend 7 espèces, dont 5 se trouvent en Afrique continentale tropicale et 2 sont endémiques de Madagascar. Bussea massaiensis (Taub.) Harms est un arbuste ou arbre de petite taille atteignant 12 m de haut, présent en Tanzanie et dans le nord de la Zambie. Son bois, dur et résistant aux termites, est utilisé en Tanzanie pour la construction, la confection de manches d’outils, de pilons et d’objets sculptés. Les graines grillées servent d’amuse-gueule ou bien, réduites en poudre, sont saupoudrées sur la soupe, les légumes ou la viande. Les chèvres et les moutons se nourrissent des feuilles et des graines. Bussea massaiensis est utilisé comme arbre ornemental et arbre d’ombrage.

Bussea perrieri et sakalava

Bussea perrieri R.Vig. and Bussea sakalava Du Puy & R.Rabev. sont des arbres de taille petite à moyenne atteignant 25 m de haut. On les rencontre tous les deux dans la forêt décidue sèche de Madagascar, où leur bois dur est utilisé en construction. En outre, le bois de Bussea sakalava sert de bois de feu, tandis que l’infusion d’écorce de Bussea perrieri est prescrite pour combattre la fatigue.

Anatomie

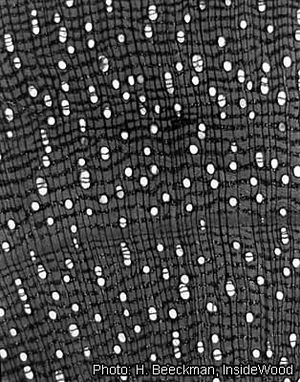

Description anatomique du bois (codes IAWA pour les bois feuillus) :

- Cernes de croissance : 2 : limites de cernes indistinctes ou absentes.

- Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ; 13 : perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; 23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 26 : ponctuations intervasculaires moyennes (7–10 μm) ; 29 : ponctuations ornées ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 42 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100–200 μm ; 46 : ≤ 5 vaisseaux par millimètre carré ; 47 : 5–20 vaisseaux par millimètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de cœur.

- Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; 70 : fibres à parois très épaisses.

- Parenchyme axial : (79 : parenchyme axial circumvasculaire (en manchon)) ; 80 : parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81 : parenchyme axial en losange ; (83 : parenchyme axial anastomosé) ; (89 : parenchyme axial en bandes marginales ou semblant marginales) ; 92 : quatre (3–4) cellules par file verticale.

- Rayons : 97 : rayons 1–3-sériés (larges de 1–3 cellules) ; (98 : rayons couramment 4–10-sériés) ; 104 : rayons composés uniquement de cellules couchées ; 115 : 4–12 rayons par mm.

- Structure étagée : 122 : rayons et/ou éléments axiaux irrégulièrement étagés (échelonnés).

- Inclusions minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 142 : cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchyme axial ; (143 : cristaux prismatiques dans les fibres).

Croissance et développement

De jeunes spécimens ont atteint une hauteur moyenne de 6,5 m et un diamètre de fût moyen de 8,5 cm à 7 ans, mais avec une mortalité très élevée, d’environ 40%, due apparemment à l’attaque de termites. En plantations, les arbres peuvent commencer à donner des fruits 4 ans après la plantation. Ils fleurissent d’un bout à l’autre de la saison des pluies, de mai à octobre, les fruits mûrissant en décembre–janvier. Les fruits sont à déhiscence explosive, dispersant les graines sur de courtes distances. Les colobes mangent les graines. On n’a observé aucune nodulation des racines de Bussea occidentalis, mais on a noté une association à des mycorhizes vésiculaires-arbusculaires.

Ecologie

Bussea occidentalis se rencontre dans tous les types de forêts présents sur son aire de répartition, y compris la forêt-galerie et la forêt secondaire. Il est très fréquent dans les zones où la pluviométrie annuelle est de 1500–2000 mm. Il est localement dominant dans l’étage inférieur et intermédiaire de la forêt et préfère les sols bien drainés.

Multiplication et plantation

On a constaté que la régénération naturelle était médiocre ; si de nombreuses graines germent, peu survivent, probablement à cause du manque de lumière et des attaques d’insectes. Les semis ont une meilleure survie dans les petites trouées du couvert forestier et ils sembleraient préférer un léger ombrage.

On compte environ 250 graines par kg. Les semis peuvent être facilement issus de graines qui germent en l’espace de 1–2 semaines, selon un taux de germination proche de 70%. Ils sont faciles à cultiver en pépinière, et atteignent près de 30 cm de haut 4 mois après le semis, puis ils sont prêts à être repiqués au champ en plein soleil. Des stumps de deux ans se repiquent bien.

Gestion

Au Liberia, le volume total sur pied d’arbres de Bussea occidentalis dépassant les 50 cm de diamètre de fût a été estimé à moins de 500 000 m³. Au Ghana, on a découvert qu’aux endroits où des ouvertures avaient été aménagées dans le couvert forestier pour encourager la régénération naturelle, la cime dense de Bussea occidentalis avait tendance à s’étaler et à dominer les jeunes sujets. Une conduite prudente s’impose si l’on souhaite obtenir des fûts droits.

Maladies et ravageurs

En pépinière, les semis de Bussea occidentalis sont parfois la proie des foreurs des pousses, mais les dégâts ne sont pas graves et les semis se rétablissent normalement.

Récolte

Il n’y a pas de diamètre de fût minimum réglementaire pour l’abattage, mais au Ghana le diamètre recommandé est de 50 cm.

Traitement après récolte

Les grumes fraîchement abattues coulent dans l’eau, et ne peuvent donc être transportées par flottage fluvial.

Ressources génétiques

Bien que l’aire de répartition de Bussea occidentalis soit limitée, rien n’indique qu’il soit menacé pour l’instant. On ne connait aucune collection de matériel génétique.

Perspectives

Les perspectives qui s’ouvrent à lui en tant qu’essence à bois d’œuvre plus importante d’un point de vue économique ne seront guère brillantes tant que des applications spécifiques n’auront pas été élaborées pour le bois dur, par exemple pour la parqueterie durable. La disponibilité en fûts de grande taille est limitée, ce qui freine son exploitation. Des plantations destinées à la production de graines pourraient s’avérer intéressantes, mais il y a lieu d’approfondir les recherches sur la phytochimie et la valeur nutritionnelle des graines. Quoique prometteuses, les propriétés trypanocides de Bussea occidentalis n’ont pas été complètement explorées à ce jour.

Références principales

- Burkill, H.M., 1995. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 3, Families J–L. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 857 pp.

- Dudek, S., Förster, B. & Klissenbauer, K., 1981. Lesser known Liberian timber species. Description of physical and mechanical properties, natural durability, treatability, workability and suggested uses. GTZ, Eschborn, Germany. 168 pp.

- Freiburghaus, F., Kaminsky, R., Nkunya, M.H.H. & Brun, R., 1996. Evaluation of African medicinal plants for their in vitro trypanocidal activity. Journal of Ethnopharmacology 55: 1–11.

- Hawthorne, W. & Jongkind, C., 2006. Woody plants of western African forests: a guide to the forest trees, shrubs and lianes from Senegal to Ghana. Kew Publishing, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom. 1023 pp.

- Holmgren, M., Poorter, L., Siepel, A., Bongers, F., Buitelaar, M., Chatelain, C., Gautier, L., Hawthorne, W.D., Helmink, A.T.F., Jongkind, C.C.H., Os-Breijer, H.J., Wieringa, J.J. & van Zoest, A.R., 2004. Ecological profiles of rare and endemic species. In: Poorter, L., Bongers, F., Kouamé, F.N’. & Hawthorne, W.D. (Editors). Biodiversity of West African forests. An ecological atlas of woody plant species. CAB International, Wallingford, United Kingdom. pp. 101–389.

- Kryn, J.M. & Fobes, E.W., 1959. The woods of Liberia. Report 2159. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin, United States. 147 pp.

- Oteng-Amoako, A.A. (Editor), 2006. 100 tropical African timber trees from Ghana: tree description and wood identification with notes on distribution, ecology, silviculture, ethnobotany and wood uses. 304 pp.

- Takahashi, A., 1978. Compilation of data on the mechanical properties of foreign woods (part 3) Africa. Shimane University, Matsue, Japan. 248 pp.

- Taylor, C.J., 1960. Synecology and silviculture in Ghana. Thomas Nelson and Sons, Edinburgh, United Kingdom. 418 pp.

- Voorhoeve, A.G., 1979. Liberian high forest trees. A systematic botanical study of the 75 most important or frequent high forest trees, with reference to numerous related species. Agricultural Research Reports 652, 2nd Impression. Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen, Netherlands. 416 pp.

Autres références

- Atindehou, K.K., Koné, M., Terreaux, C., Traoré, D., Hostettmann, K. & Dosso, M., 2002. Evaluation of the antimicrobial potential of medicinal plants from the Ivory Coast. Phytotherapy Research 16(5): 497–502.

- Atindehou, K.K., Schmid, C., Brun, R., Koné, M.W. & Traoré, D., 2004. Antitrypanosomal and antiplasmodial activity of medicinal plants from Côte d’Ivoire. Journal of Ethnopharmacology 90(2): 221–227.

- Aubréville, A., 1959. La flore forestière de la Côte d’Ivoire. Deuxième édition révisée. Tome premier. Publication No 15. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 369 pp.

- Bakarr, M.I. & Janos, D.P., 1996. Mycorrhizal associations of tropical legume trees in Sierra Leone, West Africa. Forest Ecology and Management 89(1–3): 89–92.

- Brummitt, R.K., Chikuni, A.C., Lock, J.M. & Polhill, R.M., 2007. Leguminosae, subfamily Caesalpinioideae. In: Timberlake, J.R., Pope, G.V., Polhill, R.M. & Martins, E.S. (Editors). Flora Zambesiaca. Volume 3, part 2. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 218 pp.

- Busson, F., 1965. Plantes alimentaires de l’ouest Africain: étude botanique, biologique et chimique. Leconte, Marseille, France. 568 pp.

- de Koning, J., 1983. La forêt de Banco. Part 2: La Flore. Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 83–1. Wageningen, Netherlands. 921 pp.

- de la Mensbruge, G., 1966. La germination et les plantules des essences arborées de la forêt dense humide de la Côte d’Ivoire. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. 389 pp.

- Diabate, M., Munive, A., Miana de Faria, S., Ba, A., Dreyfus, B. & Galiana, A., 2005. Occurrence of nodulation in unexplored leguminous trees native to the West African tropical rainforest and inoculation response of native species useful in reforestation. New Phytologist 166(1): 231–239.

- du Puy, D.J., Labat, J.N., Rabevohitra, R., Villiers, J.-F., Bosser, J. & Moat, J., 2002. The Leguminosae of Madagascar. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 750 pp.

- Evans, C.S. & Bell, E.A., 1978. `Uncommon' amino acids in the seeds of 64 species of Caesalpinieae. Phytochemistry 17(7): 1127-1129.

- Hawthorne, W.D., 1995. Ecological profiles of Ghanaian forest trees. Tropical Forestry Papers 29. Oxford Forestry Institute, Department of Plant Sciences, University of Oxford, United Kingdom. 345 pp.

- Hawthorne, W.D. & Gyakari, N., 2006. Photoguide for the forest trees of Ghana: a tree-spotter’s field guide for identifying the largest trees. Oxford Forestry Institute, Department of Plant Sciences, Oxford, United Kingdom. 432 pp.

- Koné, I., Lambert, J.E., Refisch, J. & Bakayoko, A., 2008. Primate seed dispersal and its potential role in maintaining useful tree species in the Taï region, Côte-d’Ivoire: implications for the conservation of forest fragments. Tropical Conservation Science 1(3): 293-306.

- Lisowski, S., 2009. Flore (Angiospermes) de la République de Guinée: première partie. Scripta Botanica Belgica. Volume 41. Jardin Botanique National de Belgique, Belgium. 517 pp.

- Mangenot, S. & Mangenot, G., 1958. Deuxième liste de nombres chromosomiques nouveaux chez diverses Dicotyledones et Monocotyledones d'Afrique occidentale. Bulletin du Jardin Botanique de l'Etat (Bruxelles) 28(4): 315–329.

- Neuwinger, H.D., 1998. Afrikanische Arzneipflanzen und Jagdgifte. Chemie, Pharmakologie, Toxikologie. 2nd Edition. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, Germany. 960 pp.

- Pan, E., Harinantenaina, L., Brodie, P.J., Miller, J.S., Callmander, M.W., Rakotonandrasana, S., Rakotobe, E., Rasamison, V.E. & Kingston, D.G.I., in press. Four diphenylpropanes and a cycloheptadibenzofuran from Bussea sakalava from the Madagascar Dry Forest (1). Journal of Natural Products

- Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnäs, B., 2002. Edible wild plants of Tanzania. Technical Handbook No 27. Regional Land Management Unit/ SIDA, Nairobi, Kenya. 766 pp.

- Schatz, G.E., 2001. Generic tree flora of Madagascar. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 477 pp.

Sources de l'illustration

- Voorhoeve, A.G., 1979. Liberian high forest trees. A systematic botanical study of the 75 most important or frequent high forest trees, with reference to numerous related species. Agricultural Research Reports 652, 2nd Impression. Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen, Netherlands. 416 pp.

Auteur(s)

- G.D. Djagbletey, Forestry Research Institute of Ghana, Council for Scientific and Industrial Research, Ghana

- C.H. Bosch, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands

Citation correcte de cet article

Djagbletey, G.D. & Bosch, C.H., 2011. Bussea occidentalis Hutch. & Dalziel. [Internet] Fiche de PROTA4U. Lemmens, R.H.M.J., Louppe, D. & Oteng-Amoako, A.A. (Editeurs). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Pays Bas. <http://www.prota4u.org/search.asp>.

Consulté le 31 mai 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U.