Brachylaena huillensis (PROTA)

Introduction |

| Importance générale | |

| Répartition en Afrique | |

| Répartition mondiale | |

| Glucides / amidon | |

| Huile essentielle / exsudat | |

| Médicinal | |

| Bois d'œuvre | |

| Bois de feu | |

| Ornemental | |

| Statut de conservation | |

Brachylaena huillensis O.Hoffm.

- Protologue: Bot. Jahrb. Syst. 32: 149 (1902).

- Famille: Asteraceae (Compositae)

Synonymes

- Brachylaena hutchinsii Hutch. (1910).

Noms vernaculaires

- Lowveld silver oak, silver oak (En).

- Muhuhu, mkarambati, mvumo (Sw).

Origine et répartition géographique

Brachylaena huillensis se rencontre depuis le Kenya et l’Ouganda jusqu’au nord-est de l’Afrique du Sud, ainsi qu’en Angola.

Usages

Le bois, couramment commercialisé sous le nom de “muhuhu”, sert principalement pour la construction, la parqueterie de premier choix, les menuiseries, les boiseries intérieures, le mobilier, les poteaux de clôture, les jouets, les articles de fantaisie, les caisses et les cageots, les manches d’outils, la sculpture et le tournage. Au Kenya, c’est l’un des bois les plus prisés pour la sculpture, et en Tanzanie pour la confection des poteaux de clôture. En Afrique du Sud, il est apprécié pour confectionner les principaux poteaux des habitations locales. Il convient aussi pour la fabrication de ponts, d’ouvrages hydrauliques, de piquets, de pilotis, de traverses de chemins de fer ainsi qu’en ébénisterie. Il est considéré comme un excellent bois de feu et sert à la production de charbon de bois.

En médecine traditionnelle, la décoction de racine soigne la schistosomose et les feuilles traitent le diabète. L’huile aromatique que l’on extrait du bois est utilisée en parfumerie. Au Kenya, Brachylaena huillensis est planté comme arbre d’ornement et pour délimiter l’espace autour des habitations. Les fleurs des arbres mâles sont une source de pollen pour les abeilles.

Production et commerce international

Le bois de Brachylaena huillensis a été jadis exporté sous forme de grumes courtes du Kenya vers l’Inde pour remplacer le bois de santal (issu de Santalum album L.). Il fait actuellement l’objet d’un commerce local et international, notamment entre le Kenya et la Tanzanie ; il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un commerce essentiellement illégal qui se compose de billots destinés à la sculpture. Le volume annuel de bois utilisé au Kenya par l’industrie de la sculpture était estimé en 2001 à 15 000 m³, dont 57% de Brachylaena huillensis.

Propriétés

Le bois de cœur, jaune grisâtre à brun jaunâtre ou brun verdâtre, se distingue nettement de l’aubier, blanc crème à blanc grisâtre et qui mesure 1,5–4 cm d’épaisseur. Le fil est droit à contrefil, le grain fin et régulier. Le bois dégage une odeur épicée et persistante. Les surfaces sciées sur quartier ont une figure légèrement rayée.

C’est un bois lourd avec une densité de 830–990 kg/m³ à 12% d’humidité. Lorsqu’il est de petite dimension, il sèche à l’air rapidement et bien avec peu ou pas d’altération, même si de graves gerces peuvent apparaître sur des planches de plus de 25 mm d’épaisseur ; aussi des programmes de séchage doux sont-ils recommandés pour les planches épaisses. Les taux de retrait sont faibles à modérés, de l’état vert à anhydre ils sont d’environ 3,3% dans le sens radial et de 4,7% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est très stable en service.

A 12% d’humidité, le module de rupture est de 100–112 N/mm², le module d’élasticité de 10 100 N/mm², la compression axiale de 51–70 N/mm², le cisaillement de 23 N/mm², le fendage de 18 N/mm, la dureté Janka de flanc de 9740–11 100 N et la dureté Janka en bout de 12 900 N.

C’est un bois difficile à scier et à travailler à la main, mais qui se travaille bien à la machine. Il désaffûte moyennement les outils tranchants et les lames de scies, mais les dents ont tendance à s’encrasser à cause de la gomme. Un angle de coupe de 15° est recommandé lors du rabotage. Le bois se ponce facilement, en donnant un joli poli et un surfaçage lisse. Les caractéristiques de perçage et de mortaisage sont moins favorables car le bois a tendance à se fendre aux extrémités. Il se moulure et se tourne bien, mais il est difficile à clouer et à coller. Il ne convient ni au placage ni au contreplaqué. Les caractéristiques de cintrage à la vapeur sont moyennes à faibles. Le bois est très durable car on escompte que sa durée de service à l’extérieur est de 25–50 ans. Il résiste particulièrement à toutes les attaques fongiques et d’insectes, sans compter qu’il est également très durable dans l’eau de mer, où il résiste aux térébrants marins. Le bois de cœur est extrêmement rebelle à l’imprégnation avec des produits de conservation.

Les feuilles fraîches contiennent 5% d’huile essentielle que l’on obtient par hydrodistillation. Les principaux composés de l’huile sont les hydrocarbones sesquiterpènes, le caryophyllène (19%), le β-cubébène (15,5%), le cis-calaménène (10,5%) et l’α-copaène (9%). L’huile a montré une activité antibactérienne sur Proteus mirabilis, comparable à celle de la gentamicine, un antibiotique très employé. Elle a également révélé une certaine activité contre Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus et Enterococcus faecalis.

L’extrait au méthanol de l’écorce a donné des sesquiterpènes cétoaldéhydes et les céto-alcools correspondants. Les sesquiterpènes cétoaldéhydes ont montré une activité antibactérienne contre les bactéries gram-positives, notamment contre Streptococcus mutans et Brevibacterium ammoniagenes.

Falsifications et succédanés

Le bois d’Androstachys johnsonii Prain est assez semblable à celui de Brachylaena huillensis et sert à des usages similaires. Le bois de Brachylaena huillensis a souvent été commercialisé vers l’Inde pour remplacer à moindre coût le bois de santal lors des cérémonies funéraires.

Description

- Arbuste ou arbre de taille petite à moyenne atteignant 30(–40) m de haut, dioïque, sempervirent ou caducifolié ; fût généralement mince, souvent ramifié à faible hauteur, jusqu’à 60(–80) cm de diamètre, souvent courbé, cannelé, formant à terme de fins contreforts ; surface de l’écorce rugueuse, longitudinalement fissurée, s’écaillant en longues bandes étroites, grise, écorce interne fibreuse, brun pâle, virant rapidement au gris sale à l’air ; cime étroite, à branches fortement érigées ; jeunes rameaux à pubescence courte, dense et blanchâtre.

- Feuilles disposées en spirales, groupées à l’extrémité des rameaux, simples ; stipules absentes ; pétiole de 0,5–1(–1,5) cm de long ; limbe oblancéolé à obovale ou elliptique, de 3–12(–15) cm × 1–3(–5,5) cm, normalement cunéiforme à la base, courtement acuminé à l’apex, bords habituellement entiers, parfois à dents espacées, coriace, glabre, vert brillant au-dessus, à poils courts et denses, blanchâtre argenté ou grisâtre au-dessous, pennatinervé à 16 paires de nervures latérales.

- Inflorescence : capitules cylindriques, de petite taille, atteignant 2–6 mm de long, comportant 3–9 fleurs, groupées sur de courts rameaux latéraux ou en panicules axillaires ; bractées de l’involucre en plusieurs séries, densément couvertes d’une pubescence courte et blanchâtre.

- Fleurs unisexuées, 5-mères ; corolle blanche, à tube cylindrique et légèrement inégal, à lobes recourbés ; fleurs mâles à étamines exsertes, à anthères soudées, et à ovaire rudimentaire ; fleurs femelles à ovaire infère et à long style mince et bifide à l’apex.

- Fruit : akène cylindrique de 3–4 mm de long, à 5–8 côtes, à pubescence dense et glandulaire, surmonté d’un pappus de nombreuses soies brun pâle de 4–6,5 mm de long, contenant 1 graine.

Autres données botaniques

Le genre Brachylaena comprend quelque 11 espèces et se rencontre à l’est et au sud du continent africain (6 espèces) ainsi qu’à Madagascar (5 espèces).

Brachylaena discolor

La répartition de Brachylaena discolor DC. (synonyme : Brachylaena rotundata S.Moore) chevauche en partie celle de Brachylaena huillensis. C’est un arbuste ou arbre de taille petite à moyenne atteignant 20(–30) m de haut, fût jusqu’à 45(–90) cm de diamètre, présent dans la forêt sempervirente, dans les bosquets décidus, dans la végétation secondaire et dans les forêts dunaires du Botswana, du Zimbabwe, du Mozambique, de l’Afrique du Sud et du Swaziland, jusqu’à 1800 m d’altitude. Son bois est employé localement pour la construction nautique, la fabrication de poteaux de clôture, d’essieux et de rayons de roue, de manches, d’arcs et en sculpture. Les branches servent de tisonniers. En médecine traditionnelle, l’infusion de feuilles est prescrite contre le diabète et les douleurs rénales, comme émétique et tonique, et contre les parasites intestinaux. La macération de racine s’emploie en lavement pour soigner les saignements gastriques, tandis que l’on applique l’infusion et la décoction de racine pour traiter la syphilis, la dysménorrhée et les douleurs abdominales. Non seulement Brachylaena discolor est utilisé pour le reboisement des dunes, mais c’est aussi un bel arbre d’ornement et une plante de haie décorative qui est fort apprécié en outre des apiculteurs.

Anatomie

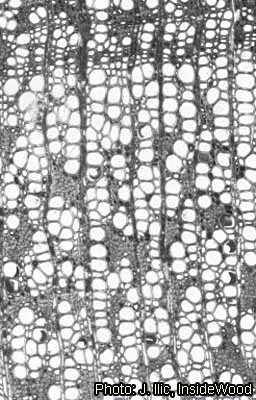

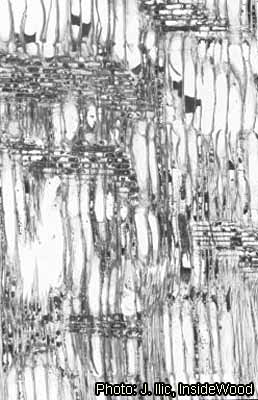

Description anatomique du bois (codes IAWA pour les bois feuillus) :

- Cernes de croissance : 1 : limites de cernes distinctes.

- Vaisseaux : 5 : bois à pores disséminés ; 7 : vaisseaux en lignes, ou plages, obliques et/ou radiales ; 10 : vaisseaux accolés radialement par 4 ou plus ; 13 : perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce ; (23 : ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale) ; 24 : ponctuations intervasculaires minuscules (très fines) (≤ 4μm) ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille dans toute la cellule du rayon ; 40 : diamètre tangentiel moyen du lumen des vaisseaux ≥ 100 vaisseaux par millimètre carré ; 58 : gomme ou autres dépôts dans les vaisseaux du bois de cœur.

- Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréolées ; 66 : présence de fibres non cloisonnées ; (69 : fibres à parois fines à épaisses) ; 70 : fibres à parois très épaisses.

- Parenchyme axial : 76 : parenchyme axial en cellules isolées ; 78 : parenchyme axial juxtavasculaire ; 91 : deux cellules par file verticale ; 92 : quatre (3–4) cellules par file verticale.

- Rayons : (96 : rayons exclusivement unisériés) ; 97 : rayons 1–3-sériés (larges de 1–3 cellules) ; 104 : rayons composés uniquement de cellules couchées ; (106 : rayons composés de cellules couchées avec une rangée terminale de cellules dressées et/ou carrées) ; 116 : ≥ 12 rayons par mm.

- Structure étagée : 118 : tous les rayons étagés ; 120 : parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux étagés.

Croissance et développement

Brachylaena huillensis a une croissance lente, avec un taux de croissance moyen en diamètre de 0,5–2,3 mm/an dans les peuplements naturels des zones sèches de Tanzanie. Dans les plantations d’une région où la pluviométrie annuelle était de 760 mm, les arbres atteignaient 4,5 m de haut avec un diamètre de fût de 4,6 cm, 5,5 ans après la plantation, alors que dans une région où la pluviométrie annuelle était de 1780 mm, ils atteignaient 9 m de haut avec un diamètre de fût de 8,5 cm 5 ans après la plantation, avec un fût parfaitement rectiligne.

Généralement, les arbres fleurissent et produisent des graines en abondance deux fois par an. Les capitules floraux apparaissent entre mars et juin et entre octobre et janvier. Les fleurs s’ouvrent au début de la saison des pluies. Les abeilles et les mouches visitent les fleurs mâles en quête de pollen, servant ainsi de pollinisateurs lorsqu’elles vont ensuite visiter les arbres avec des fleurs femelles qui ne produisent pas de pollen mais qui à l’œil nu sont semblables. Après la floraison, les fruits se forment très rapidement. Les fruits et leur pappus de poils sont dispersés par le vent. Toutefois, selon une étude réalisée au Kenya, 98% des fruits tombent dans un rayon de 14 m autour de l’arbre-mère et presque tous les semis se trouvent dans ce périmètre.

Ecologie

Brachylaena huillensis se rencontre dans plusieurs types de forêts, qui vont de la forêt sempervirente et semi-décidue sèche à la savane arbustive, depuis le niveau de la mer jusqu’à 2000 m d’altitude. L’arbre pousse dans une large gamme de zones pluviométriques, avec une pluviométrie annuelle moyenne comprise entre 500–1600 mm. Dans son aire de répartition, les températures annuelles moyennes oscillent entre 15°C et 32°C. Brachylaena huillensis préfère les sols sablonneux, légers, drainant librement, les limons argileux volcaniques bien développés, et les sols rouges des bandes côtières, mais on le trouve aussi sur les sols rocheux et les pentes pierreuses, où il demeure rabougri.

Multiplication et plantation

Brachylaena huillensis se multiplie normalement par graine. Néanmoins, les fruits se récoltent difficilement à cause de leur taille relativement petite. On compte 330 000–500 000 graines par kg. Il est recommandé de mélanger du sable aux fruits avant le semis pour éviter que le vent ne les disperse. Le taux de germination est normalement faible, même s’il arrive que 25–50% des graines germent en laboratoire. En revanche, en forêt naturelle les taux de germination ne dépassent pas 6%. Jusqu’à 80% de l’ensemble des fruits produits sont soumis à la prédation des insectes avant leur dispersion, à quoi s’ajoutent les organismes du sol qui peuvent réduire encore plus la viabilité des graines par terre. Les graines perdent complètement leur viabilité au bout de 4 mois passés dans la forêt. Les fruits ne se conservent pas bien ; ils perdent leur viabilité au bout de 6 mois de conservation à l’air libre et à température ambiante, alors qu’en laboratoire, les graines demeurent viables pendant plus d’un an.

Lors d’un essai, des semis sont restés en bonne santé en maintenant une croissance faible avec 2–14% du plein soleil, alors qu’ils étaient restés en bonne santé mais en maintenant une bonne croissance avec 45% du plein soleil. En plein soleil, si les semis ont une croissance rapide en pépinière, c’est au détriment de la forme de la tige. Aussi un ombrage partiel est-il préconisé en pépinière.

En Tanzanie, la plantation de stumps n’a pas été concluante, tandis que des plants cultivés dans des tubes de polyéthylène qui avaient été repiqués au champ alors qu’ils avaient 12 mois et qu’ils mesuraient 30–40 cm de haut, ont montré un taux de reprise de 80% au bout de 2 ans.

Gestion

En général, les grands arbres de Brachylaena huillensis sont disséminés et en faible densité dans la forêt à cause de la surexploitation. Dans la réserve forestière du secteur de Dindili en Tanzanie, la densité moyenne de Brachylaena huillensis est de 15 tiges de plus de 4 cm de diamètre par ha, la densité moyenne de semis étant de 400 par ha.

Les informations concernant la mise en œuvre des plantations et la sylviculture sont limitées, car seules de petites plantations expérimentales ont été mises en place au Kenya et en Tanzanie. Cependant, les arbres sont faciles à cultiver en plantation et ils semblent avoir une bonne croissance sur de bons sols. Ils perdent leurs branches naturellement. Les rejets de souche après la coupe seraient faibles.

Maladies et ravageurs

Plusieurs insectes se nourrissent des fruits, ce qui explique en grande partie la faible viabilité des graines.

Traitement après récolte

Les grumes ne flottent pas sur l’eau. Le fût des arbres âgés est souvent creux. Lors du stockage, les grumes ne sont soumises à aucune altération.

Ressources génétiques

Les peuplements de Brachylaena huillensis ont décliné rapidement sous l’effet de l’exploitation sélective de leur précieux bois d’œuvre destiné aux industries locales de sculpture sur bois tant au Kenya qu’en Tanzanie. En 2001, la plupart du bois utilisé par l’industrie de la sculpture sur bois au Kenya correspondait à des grumes d’un diamètre de 10–16 cm, ce qui était révélateur d’une raréfaction des ressources et d’un intérêt qui se porte vers les jeunes spécimens. En 2002, on estimait que l’extraction illégale et non durable qui était faite alors du bois de Brachylaena huillensis au Kenya épuiserait les ressources en l’espace de 2–3 décennies. En Tanzanie, Brachylaena huillensis est encore commun localement, mais la forte demande du Kenya a provoqué une importation massive et illégale de grumes en provenance de Tanzanie. En Afrique australe, c’est l’un des bois les plus appréciés pour la fabrication de poteaux de cases et de maisons, ce qui pourrait avoir de graves conséquences localement sur les peuplements de l’espèce, d’autant plus que les jeunes sujets servent déjà à cet usage. En Afrique du Sud, les peuplements se trouvent en partie dans des zones protégées et donc plus en sécurité. Brachylaena huillensis est inscrit sur la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées, qui considère encore que le risque d’érosion est faible bien qu’il soit quasi menacé. Cependant, il faut actualiser le statut de conservation de l’espèce.

Perspectives

Brachylaena huillensis est une source très prisée de bois tant pour l’industrie locale de la sculpture que pour la construction locale, mais sa croissance lente est un inconvénient majeur à l’exploitation durable de ses peuplements naturels. On estime qu’en conditions naturelles, il faudrait au moins 100 ans à un arbre pour atteindre 40 cm de diamètre de fût. Très peu d’informations sont disponibles sur les arbres plantés, mais il convient d’effectuer des recherches car les taux de croissance semblent plus acceptables en conditions favorables et avec une gestion adaptée à la situation.

Les résultats des analyses phytochimiques de l’huile essentielle devraient encourager le lancement de nouvelles recherches permettant la mise au point de médicaments et son utilisation en parfumerie.

Références principales

- ATIBT (Association Technique Internationale des Bois Tropicaux), 1986. Tropical timber atlas: Part 1 – Africa. ATIBT, Paris, France. 208 pp.

- Beentje, H.J., 2000. Compositae (part 1). In: Beentje, H.J. (Editor). Flora of Tropical East Africa. A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands. pp. 1–313.

- Beentje, H.J., 2000. The genus Brachylaena (Compositae: Mutisieae). Kew Bulletin 55(1): 1–41.

- Chikamai, B.N., Githiomi, J.K., Gachathi, F.N. & Njenga, M.G., undated. Commercial timber resources of Kenya. Kenya Forestry Research Institute (KEFRI), Nairobi, Kenya. 164 pp.

- Choge, S.M., 2001. Study of economic aspects of the woodcarving industry in Kenya: implications for policy development to make the industry more sustainable. MSc thesis, University of Natal, Durban, South Africa. 222 pp.

- Kigomo, B.N., 1994. The rates of diameter increment and age-diameter relationship of Brachylaena huillensis O. Hoffman in semi-deciduous forest of Central Kenya. African Journal of Ecology 32: 9–15.

- Maundu, P. & Tengnäs, B. (Editors), 2005. Useful trees and shrubs for Kenya. World Agroforestry Centre - East and Central Africa Regional Programme (ICRAF-ECA), Technical Handbook 35, Nairobi, Kenya. 484 pp.

- Mrema, J.P., 2006. Conservation of Brachylaena huillensis O.Hoffm (Asteraceae) in Dindili Forest Reserve, Morogoro, Tanzania. Unpublished MSc thesis, Addis Ababa University, Ethiopia. 100 pp.

- World Agroforestry Centre, undated. Agroforestree Database. [Internet] World Agroforestry Centre (ICRAF), Nairobi, Kenya. http://www.worldagroforestry.org/ resources/databases/ agroforestree. October 2009.

Autres références

- Beentje, H.J., 1994. Kenya trees, shrubs and lianas. National Museums of Kenya, Nairobi, Kenya. 722 pp.

- CAB International, 2005. Forestry Compendium. Brachylaena huillensis (silver oak). [Internet] http://www.cabicompendium.org/ fc/datasheet.asp?CCODE=BRA2HU. October 2009.

- Chudnoff, M., 1980. Tropical timbers of the world. USDA Forest Service, Agricultural Handbook No 607, Washington D.C., United States. 826 pp.

- Coates Palgrave, K., 1983. Trees of southern Africa. 2nd Edition. Struik Publishers, Cape Town, South Africa. 959 pp.

- Dale, I.R. & Greenway, P.J., 1961. Kenya trees and shrubs. Buchanan’s Kenya Estates Limited, Nairobi, Kenya. 654 pp.

- Dharani, N., 2002. Field guide to common trees and shrubs of East Africa. Struik Publishers, Cape Town, South Africa. 320 pp.

- Gaugris, J.Y., van Rooyen, M.W., Bothma, J. du P. & van der Linde, M.J., 2007. Hard wood utilization in buildings of rural households of the Manquakulane community, Maputaland, South Africa. Ethnobotany Research & Applications 5: 97–114.

- Kigomo, B.N., Savill, P. & Woodell, S.R., 1992. Influence of shade on the growth of seedlings of Brachylaena huillensis in forest and nursery conditions. East African Agricultural and Forestry Journal 56: 27–36.

- Kigomo, B.N., Woodell, S.R. & Savill, P.S., 1994. Phenological patterns and some aspects of reproductive biology of Brachylaena huillensis O. Hoffm. African Journal of Ecology 32(4): 296–307.

- Lovett, J.C., Ruffo, C.K., Gereau, R.E. & Taplin, J.R.D., 2007. Field guide to the moist forest trees of Tanzania. [Internet] Centre for Ecology Law and Policy, Environment Department, University of York, York, United Kingdom. http://celp.org.uk/ projects/ tzforeco/. October 2009.

- Mbuya, L.P., Msanga, H.P., Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnäs, B., 1994. Useful trees and shrubs for Tanzania: identification, propagation and management for agricultural and pastoral communities. Technical Handbook 6. Regional Soil Conservation Unit/SIDA, Nairobi, Kenya. 542 pp.

- Msangi, T.H., 1991. The medicinal plants of Tanzania as a genetic resource. A survey and assessment of conservation strategies. MSc thesis, School of Biological Sciences, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom. 96 pp.

- Neuwinger, H.D., 2000. African traditional medicine: a dictionary of plant use and applications. Medpharm Scientific, Stuttgart, Germany. 589 pp.

- Oliva, M.M., Demo, M.S., Malele, R.S., Mutayabarwa, C.K., Mwangi, J.W., Thoithi, G.N., Kibwage, I.O., Faillaci, S.M., Scrivanti, R.L., Lopez, A.G. & Zygadlo, J.A., 2003. Essential oil of Brachylaena hutchinsii Hutch. from Tanzania: Antimicrobial activity and composition. East and Central African Journal of Pharmaceutical Sciences 6(3): 61–63.

- Palmer, E. & Pitman, N., 1972–1974. Trees of southern Africa, covering all known indigenous species in the Republic of South Africa, South-West Africa, Botswana, Lesotho and Swaziland. 3 volumes. Balkema, Cape Town, South Africa. 2235 pp.

- Pope, G.V., 1992. Compositae. In: Pope, G.V. (Editor). Flora Zambesiaca. Volume 6, part 1. Flora Zambesiaca Managing Committee, London, United Kingdom. 264 pp.

- Widodo, S.H., 2001. Crescentia L. In: van Valkenburg, J.L.C.H. & Bunyapraphatsara, N. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 12(2): Medicinal and poisonous plants 2. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. pp. 191–194.

- Viera, P.C., Himejima, M. & Kubo, I., 1991. Sesquiterpenoids from Brachylaena hutchinsii. Journal of Natural Products 54(2): 416–420.

- World Conservation Monitoring Centre, 1998. Brachylaena huillensis. In: IUCN. 2009 IUCN Red List of Threatened Species. [Internet] http://www.iucnredlist.org. October 2009.

- Zdero, C., Bohlmann, F. & Wasshausen, D.C., 1991. Guaianolides from Brachylaena species. Phytochemistry 30(11): 3810–3811.

Sources de l'illustration

- Beentje, H.J., 2000. The genus Brachylaena (Compositae: Mutisieae). Kew Bulletin 55(1): 1–41.

- Teel, W., 1984. A pocket directory of trees and seeds in Kenya. Kenya Energy Non-Governmental Organisations, Nairobi, Kenya. 151 pp.

Auteur(s)

- Nyunaï Nyemb, Institut de Recherches Médicales et d’Etudes des Plantes Médicinales, B.P. 3805, Yaoundé, Cameroon

Consulté le 31 mai 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U.