Lablab purpureus (PROTA)

Introduction |

| Importance générale | |

| Répartition en Afrique | |

| Répartition mondiale | |

| Légume | |

| Colorant / tanin | |

| Médicinal | |

| Ornemental | |

| Fourrage | |

| Auxiliaire | |

| Sécurité alimentaire | |

| Changement climatique | |

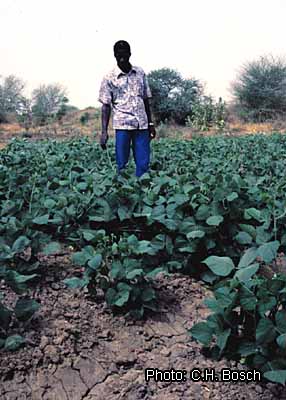

Lablab purpureus (L.) Sweet

- Protologue: Hort. brit., ed. 1, 2 : 481 (1826).

- Famille: Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)

- Nombre de chromosomes: 2n = 22, 24

Synonymes

- Dolichos lablab L. (1753),

- Lablab niger Medik. (1787),

- Lablab vulgaris (L.) Savi (1824).

Noms vernaculaires

- Lablab, pois boucoussou, dolique d’Egypte, pois antaque (Fr).

- Lablab, lablab bean, hyacinth bean, bonavist bean, Indian butter bean, Egyptian bean (En).

- Labe-labe, feijão cutelinho, feijão padre, feijão da India, cumandatiá (Po).

- Mfiwi mafuta (Sw).

Origine et répartition géographique

Le lablab est présent à l’état sauvage en Afrique tropicale (y compris Madagascar) et en Inde. Les opinions divergent quant à la région où il a été domestiqué. On dit souvent que c’est l’Inde ou le sud-est de l’Asie, mais une origine nord-est africaine est plus probable, parce que les lablabs sauvage et cultivé coexistent sur de vastes territoires de l’Afrique tropicale. Il a été diffusé par l’homme en Afrique probablement dès 800 avant J.-C., et on le trouve aujourd’hui sur tout le continent. On le cultive par endroits dans la plupart des régions tropicales de l’Amérique centrale et du Sud, ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud-Est et en Australie.

Usages

L’usage le plus populaire du lablab en Afrique tropicale est celui du légume, par ex. en Afrique de l’Ouest, en Ethiopie et au Malawi. On consomme les jeunes gousses vertes et les graines immatures cuites à l’eau. Dans certains endroits, les jeunes feuilles sont utilisées comme légume-feuilles. Dans d’autres régions, par ex. au nord du Nigeria et au Kenya, on consomme les graines sèches comme légume sec, bien qu’elles nécessitent une cuisson prolongée et plusieurs eaux. A Madagascar et à l’île Maurice, le lablab est cultivé à petite échelle à la fois pour ses graines vertes et sèches. Dans certains endroits d’Ethiopie, le lablab se cultive en plein champ pour ses graines sèches. En Afrique orientale, les graines mûres sont recherchées par la communauté indienne, car le lablab est un légume sec apprécié en Inde.

On utilise la plante entière comme fourrage pour le bétail, soit vert, soit en foin ou en ensilage. Les tiges, plus robustes et plus fibreuses que celles du niébé, qui lui ressemble, tendent à être délaissées par les animaux, qui ne mangent que les feuilles. On le cultive à grande échelle en Australie comme culture fourragère annuelle ou vivace à vie courte. En Afrique, il a été cultivé dans le même but par des agriculteurs du Kenya et du Zimbabwe, qui le donnent sous forme de foin à leurs animaux pour pallier la médiocre qualité de la paille et du foin. Les graines sèches servent aussi de fourrage, mais elles sont mal acceptées. Dans les années 1920, le plan agraire de Gezira (Soudan) avait encouragé la culture du lablab à double fin : fournir du fourrage au bétail et des graines pour la consommation humaine.

En Afrique de l’Est, les feuilles sont broyées et inhalées pour soigner les maux de tête. On s’en sert aussi comme emménagogue, pour accélérer l’accouchement ainsi que pour traiter les problèmes gastriques. Les feuilles vertes écrasées dans du vinaigre ont servi à traiter les morsures de serpent. Au Rwanda, on prend les feuilles en décoction avec un mélange de feuilles d’autres plantes en cas de problèmes cardiaques. En R.D. du Congo, on prépare une infusion de feuilles que l’on boit pour soigner l’amygdalite. Au Sénégal, les graines sont administrées comme stomachique et antispasmodique et elles ont été employées dans le traitement du choléra et du coup de soleil. En Inde, le lablab est considéré comme fortement antihypertensif, anticholestérolémique, antispasmodique, digestif et hypoglycémique ; on s’en sert aussi pour soigner le diabète, les intoxications alcooliques et les inflammations de l’oreille. En Asie du Sud-Est, la feuille a servi à traiter l’eczéma, la gonorrhée et les tumeurs. Au Kenya, les graines passées au four ou chauffées s’utilisent comme remède vétérinaire pour traiter les troubles oculaires chez les moutons et les problèmes pulmonaires chez les bovins, les chèvres et les moutons.

Le lablab se cultive beaucoup pour améliorer le sol et dans les programmes de conservation des eaux, mais ces usages semblent rares en Afrique tropicale. Etant donné la facilité avec laquelle certaines souches de la plante s’adaptent à divers milieux, l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) a encouragé les introductions de Lablab purpureus comme plante de couverture dans les plantations situées dans les savanes humides du Nigeria. Elle constitue en effet une bonne couverture pour les cultures pérennes telles que le caféier et le cocotier. On s’en sert en Australie comme engrais vert.

A Zanzibar, on a obtenu un colorant vert à partir des feuilles pilées ; aux Etats-Unis, on le cultive parfois comme plante ornementale.

Production et commerce international

En Afrique tropicale, le lablab est répandu mais moins apprécié que certaines autres légumineuses comme le niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp.) ou le haricot commun (Phaseolus vulgaris L.). On trouve ses graines et ses gousses sur de nombreux marchés locaux, mais on ne dispose d’aucune statistique sur sa production ou son commerce.

Propriétés

La composition nutritionnelle des graines immatures de lablab, par 100 g de partie comestible (déchets 7%) est de : eau 87,9 g, énergie 193 kJ (46 kcal), protéines 2,1 g, lipides 0,2 g, glucides 9,2 g, Ca 50 mg, Mg 40 mg, P 49 mg, Fe 0,7 mg, Zn 0,4 mg, vitamine A 109 UI, thiamine 0,08 mg, riboflavine 0,09 mg, niacine 0,52 mg, folate 62 μg, acide ascorbique 13 mg. La composition nutritionnelle de graines mûres de lablab, par 100 g de partie comestible (déchets 0%), est de : eau 9,4 g, énergie 1440 kJ (344 kcal), protéines 23,9 g, lipides 1,7 g, glucides 60,8 g, Ca 130 mg, Mg 283 mg, P 372 mg, Fe 5,1 mg, Zn 9,3 mg, vitamine A 0 UI, thiamine 1,1 mg, riboflavine 0,15 mg, niacine 1,6 mg, folate 23 μg, acide ascorbique 0 mg (USDA, 2002). Les gousses fraîches de lablab contiennent, par 100 g de partie comestible : eau 87 g, énergie 193 kJ (46 kcal), protéines 2,9 g, lipides 0,45 g, glucides 2,9 g, fibres 1,5 g, Ca 0,6 mg, Mg 37 mg, P 59 mg, Fe 1,2 mg, vitamine A 210 mg, thiamine 0,9 mg, riboflavine 0,08 mg, niacine 0,6 mg, acide ascorbique 11 mg (Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997).

Les graines sèches ont une teneur élevée en hétérosides cyanogéniques et en trypsine. Ces composés toxiques se désintègrent sous l’effet de la chaleur. La teneur en protéines brutes de la matière sèche est de 10–22% dans la plante entière et de 14,5–38,5% dans les feuilles. Les valeurs les plus faibles portant sur un matériel végétal âgé, on a ici une indication claire que le lablab peut apporter un précieux complément à une alimentation du bétail pauvre en protéines. Les feuilles sont dépourvues de tanins.

Les graines contiennent des flavonoïdes, la kiévitone et la génistéine, qui jouent un rôle dans la prévention et le traitement de certaines formes de cancer. La génistéine (4’,5’,7-trihydroxyisoflavone) inhibe la prolifération capillaire dans les tumeurs ; elle joue aussi un rôle dans le soulagement des symptômes de la ménopause en se fixant sur les mêmes récepteurs que l’œstrogène humain. Il a été démontré que la phytoalexine kiévitone (2’,4’,5,7-tétrahydroxy-8-isopenténylisoflavanone) protège la plante contre les agressions fongiques, par ex. la pourriture des racines par Aphanomyces. On a signalé pour les graines des facteurs antinutritionnels comme des hémagglutinines, des tanins, le phytate et des inhibiteurs de trypsine. Il semble que les animaux domestiques n’apprécient guère les graines broyées, ce qui peut s’expliquer par la présence d’hétérosides cyanogéniques. La tyrosinase, que l’on trouve dans les graines, fait baisser la tension artérielle. Dans les graines de lablab sauvage, des niveaux élevés de substances chimiques comme des vicilines, des inhibiteurs d’α-amylase et des lectines ont été découverts, dans des quantités susceptibles de conférer à la plante une résistance à la bruche Callosobruchus maculatus.

Falsifications et succédanés

Dans les plats, les gousses et les graines immatures de Lablab purpureus peuvent être remplacés par celles de plusieurs autres légumineuses, comme Phaseolus vulgaris L., Vigna unguiculata (L.) Walp. et Pisum sativum L., tous considérés comme ayant meilleur goût que le lablab. En tant que légume sec, les graines sèches de lablab peuvent être remplacées par de nombreuses espèces de légumes secs.

Description

- Plante herbacée vivace grimpante ou buissonnante, souvent cultivée comme une annuelle ; racine pivotante bien développée, avec de nombreux racines latérales ; tige atteignant 6 m de long, souvent érigée chez les plantes cultivées, pubescente ou glabre.

- Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules ovales, d’environ 5 mm de long, réfléchies, persistantes ; pétiole de 1–18 cm de long, rachis atteignant 4,5 cm de long ; stipelles lancéolées ; folioles ovales-triangulaires, atteignant 15 cm × 14 cm, apex acuminé, entières, pubescentes à glabres.

- Inflorescence : fausse grappe axillaire à fleurs nombreuses ; pédoncule de 2–40 cm de long, rachis atteignant 25 cm de long ; bractées ovales-lancéolées, d’environ 4 mm de long, caduques.

- Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle court ; calice pourvu d’un tube de 3–4 mm de long, 2-labié, les deux lobes supérieurs soudés, les 3 lobes inférieurs atteignant 4 mm de long ; corolle blanche à violet foncé, étendard atteignant 1,5 cm de long, carène pourvue d’un bec ; étamines 10, 9 fusionnées et 1 libre ; ovaire supère, d’environ 1 cm de long, 1-loculaire, style aplati latéralement, brusquement coudé en équerre, stigmate capité.

- Fruit : gousse oblongue-falciforme à oblongue-linéaire, de 4–15 cm × 1–4 cm, généralement comprimée, contenant 2–6 graines.

- Graines ovoïdes à oblongues, comprimées, blanches ou rouges à noires ; hile linéaire ; arille blanchâtre.

- Plantule à germination épigée.

Autres données botaniques

Le genre Lablab comprend une seule espèce et est très proche de Dolichos, qui possède un style à section plus ou moins arrondie, une carène à courbure graduelle et des graines à hile court. Trois sous-espèces de Lablab purpureus ont été décrites. La subsp. uncinatus Verdc. comprend des plantes sauvages parfois cultivées en Afrique de l’Est et dans ce cas clairement d’origine locale ; elle possède des fruits relativement petits, d’environ 4 cm × 1,5 cm. La subsp. bengalensis (Jacq.) Verdc. est une plante herbacée volubile, vivace à vie courte, qu’on cultive comme annuelle ; elle se distingue par ses fruits tendres atteignant 15 cm × 2,5 cm et elle est commune dans toutes les régions tropicales et subtropicales d’Afrique, d’Asie et d’Amérique. La subsp. purpureus est une plante vivace buissonnante semi-érigée, à vie longue, mais généralement cultivée comme annuelle, et pratiquement pas grimpante ; ses fruits sont relativement courts, jusqu’à 10 cm × 4 cm, toutes les parties de la plante sont teintées de violet et elle a une odeur particulièrement forte et déplaisante ; on la cultive en plein champ en Asie pour ses graines mûres et pour le fourrage.

Croissance et développement

Les cultivars de jours courts du lablab commencent à fleurir dès le 42e jour après le semis, en fonction de la date de semis. La plante est principalement allogame, mais le degré d’autogamie est important. Les cultivars améliorés commencent à fructifier 60–65 jours après le semis et la fructification se poursuit sur 90–120 jours. Les graines mûres se récoltent 150–210(–300) jours après le semis, en fonction du cultivar et de la période de semis. Les graines tombent facilement. Dans les climats frais, la plante meurt à la fin de la saison de croissance, mais sous les tropiques, les types vivaces peuvent subsister pendant 2–3 ans.

Les racines de lablab forment facilement des nodules fixateurs d’azote avec les Rhizobium de type lablab ou niébé, communs dans les sols tropicaux du monde entier. On rapporte une fixation d’azote de 180–215 kg/ha en 150 jours en Australie et en 107 jours en Ethiopie. En Inde, l’inoculation au Rhizobium est recommandée dans les endroits où le lablab n’a pas été cultivé récemment ; toutefois, en Ethiopie, une telle inoculation n’a pas augmenté les quantités d’azote fixé.

Ecologie

Dans la nature, le lablab est présent dans la savane herbeuse, la savane arbustive et la forêt-galerie, jusqu’à 2400 m d’altitude. C’est habituellement une plante de jours courts, mais il existe des cultivars non-photopériodiques et d’autres de jours longs. Le lablab a une préférence pour les basses altitudes mais il peut se développer correctement jusqu’à 2100 m d’altitude. Les températures dont il a besoin pour une bonne croissance sont de 22–35ºC. Des gelées légères endommagent les feuilles sans tuer les plantes. Il pousse comme culture pluviale dans des régions où la pluviométrie se situe entre 750–2500 mm/an. Une fois établi (2–3 mois après le semis), le lablab supporte assez bien la sécheresse. Il possède un système racinaire qui va puiser l’eau jusqu’à 2 m de profondeur, ce qui lui permet de déployer une végétation luxuriante pendant la saison sèche. Le lablab pousse dans divers types de sols, allant des sables profonds aux lourdes terres argileuses, et des sols acides à alcalins (pH 4,4–7,8) ainsi que dans les terres alumineuses. Il ne supporte pas l’eau stagnante saumâtre et l’asphyxie racinaire. A condition que le drainage soit suffisant, le lablab supporte des sols de texture médiocre.

Multiplication et plantation

Le lablab est reproduit par graines. Celles-ci sont semées à la volée ou en lignes. La germination prend environ 5 jours. Elle est plus rapide lorsqu’on trempe les graines dans l’eau pendant 4 heures. Le poids de 1000 graines est de 250–500 g, mais de 50–120 g chez les plantes sauvages. On dépose 3–4 graines par trou en terrain plat ou sur des billons, à une profondeur de 2–5 cm et à un espacement de 30–45 cm entre les trous et de 60–100 cm entre les lignes. La densité de semis est de 30–50 kg/ha ; en Australie, il est recommandé d’utiliser 15–30 kg/ha. Lorsqu’il est cultivé au champ, le lablab peut être installé par un semis à la volée sur une terre grossièrement labourée à condition qu’on recouvre plus ou moins les semences. Mais il se plante généralement en lignes.

Gestion

Les cultivars grimpants et les types sauvages sont largement cultivés le long des clôtures et des haies, ou soutenus par des rames ou des treillages de 2 m de haut. Les cultivars buissonnants sont couramment cultivés au champ, le plus souvent en association avec une céréale comme le sorgho, le mil ou le maïs, ou avec du coton ou du ricin. Il peut être semé de façon décalée pour réduire la compétition avec la céréale. On le cultive aussi en rotation avec le sorgho et le coton, pour améliorer la fertilité du sol. Le lablab empêche la croissance des adventices mais il est recommandé de désherber un peu aux premiers stades de croissance. En Inde, les cultivars potagers sont bien fertilisés à l’aide de fumure organique ou d’engrais NPK. Lorsqu’il est cultivé au champ comme légume sec sur des sols fertiles, on emploie rarement de l’engrais, mais s’il pousse sur des sols sablonneux pauvres, il est conseillé d’épandre 250–500 kg/ha de superphosphates et un peu de potasse. Malgré la profondeur de son enracinement et sa résistance à la sécheresse lorsqu’il s’est bien établi, le lablab potager a besoin d’un arrosage régulier pendant la saison sèche.

En Australie, le lablab cultivé comme plante fourragère annuelle peut être pâturé lorsqu’il a formé une canopée fermée et qu’il a atteint une hauteur de 0,5 m, généralement 8–12 semaines après la germination. Il peut être pâturé jusqu’à trois fois.

Maladies et ravageurs

En général, le lablab souffre des mêmes ravageurs et maladies que le niébé, mais il est plus résistant. L’anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum) peut provoquer de sérieuses pertes ; un traitement au zinèbe ou au captane permet de la maîtriser efficacement. Les taches foliaires (Cercospora dolichi) et l’oïdium (Leveillula taurica var. macrospora) peuvent aussi être gênants ; on en vient à bout en traitant avec des fongicides. Xanthomonas phaseoli peut entraîner une défoliation sévère par temps humide. Sclerotium rolfsii peut causer une pourriture du collet. En Asie, plusieurs ravageurs ont été signalés sur le lablab : des larves foreuses des gousses (par ex. Adisura atkinsoni) sont les plus importants ; on peut les éliminer en pulvérisant des produits à base de Bacillus thuringiensis ; de plus, la noctuelle (Heliothis armigera), le papillon à ailes plumeuses (Exelastis atomosa) et la pyrale tachetée (Maruca testulalis) ont un impact économique. Les infestations d’insectes en cours de stockage peuvent être dues à des bruches (Callosobruchus spp.), qui s’attaquent aussi à la culture sur pied. La récolte des gousses une par une dès que les graines sont mûres peut réduire l’infestation des bruches. Les racines du lablab sont attaquées par plusieurs nématodes. Mais on manque de données sur les maladies et ravageurs du lablab en Afrique.

Récolte

On récolte les jeunes gousses immatures dès qu’elles ont atteint une taille acceptable, à intervalles de 3–4 jours. Chez de nombreux cultivars, les gousses mûrissent l’une après l’autre sur la tige. La récolte de graines sèches peut débuter 12–15 semaines après le semis chez les cultivars précoces et peut se poursuivre jusqu’à 45 semaines chez les cultivars tardifs. Pour les cultivars à gousses non égrenantes, le ramassage des gousses sèches peut se faire après séchage sur la plante. Mais chez les cultivars à gousses égrenantes, celles-ci doivent être récoltées en plusieurs passages au stade mûr-vert, puis mises à sécher bien étalées. Quand la sénescence commence, on coupe parfois la plante entière au ras du sol à la faucille et on la laisse sécher pendant quelques jours avant le battage. Pour le fourrage, on récolte d’ordinaire au stade de la floraison ou au tout début de la fructification.

Rendement

Le rendement moyen en gousses vertes est de 2500–5000 kg/ha, tandis que la moyenne du rendement en graines avoisine les 450 kg/ha si la plante est cultivée en association, et jusqu’à 1500 kg/ha en culture pure. En Inde, le cultivar ‘Co.9’ produit en moyenne 7500 kg/ha de gousses immatures en 120 jours ; le cultivar ‘Highworth’ produit quant à lui plus de 1,5 t/ha de graines sèches en exploitation commerciale, mais lors d’essais, des rendements supérieurs à 4 t/ha ont été enregistrés. Pour ‘Highworth’, des rendements en fourrage de 25–40 t/ha ont été enregistrés, ce qui équivaut à un total en matière sèche de 5–11 t/ha. Au Zimbabwe, la production de fourrage s’est élevée à plus de 9 t de matière sèche par ha, 16 semaines après le semis.

Traitement après récolte

Les gousses vertes sont nettoyées et calibrées, avant d’être emballées en paniers pour les marchés. Le stockage à 2–4ºC et à une humidité relative de 85–90% allonge la durée de vie commerciale des gousses vertes à 21 jours maximum, et celle des graines fraîches écossées jusqu’à 7 jours. En Asie du Sud-Est, les graines mûres sont conservées dans des jarres en terre ou des récipients métalliques après avoir été séchées et nettoyées, puis on les recouvre d’une couche protectrice de sable de 5 cm. La réduction de la teneur en eau en dessous de 10% est efficace contre les infestations de bruches. Une conservation selon des normes commerciales maintient la viabilité des graines pendant 3–4 ans. Il est prouvé que les cultivars à graines blanches perdent leur viabilité plus vite que ceux à graines sombres. Lorsqu’il est destiné à l’alimentation animale, le lablab peut se conserver sous forme de foin ou d’ensilage.

Ressources génétiques

Plus de 250 lignées, à la fois indigènes et exotiques, sont maintenues en Inde à la University of Agricultural Sciences de Bangalore, et de petites collections à la Tamil Nadu Agricultural University de Coimbatore, ainsi qu’à l’Indian Institute of Horticultural Research de Bangalore. La Banque de gènes nationale du Kenya, à Magugu, détient plus de 340 entrées. Une collection de ressources génétiques est maintenue au département Légumineuses de l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) d’Ibadan (Nigeria) pour y être évaluée et distribuée aux paysans en tant que plante de couverture. La diversité génétique a été étudiée à l’aide de marqueurs ADN. La variabilité génétique chez le lablab cultivé a paru faible, les cultivars indiens apparaissant les plus divergents. On a constaté une grande différence entre les génotypes cultivés et sauvages. Les plantes sauvages de Zambie et du Zimbabwe étaient étroitement apparentées, mais très différentes des plantes ougandaises. Le matériel sauvage d’Afrique de l’Ouest, de Namibie, du Botswana et de Madagascar semble faire défaut en collection. Une étude sur la diversité des caractéristiques morphologiques des entrées des collections du CSIRO (Australie) et de l’ILRI (Ethiopie) a montré qu’en Ethiopie, le lablab cultivé possédait de nombreuses caractéristiques similaires à celles des plantes sauvages africaines et qu’il différait du lablab cultivé provenant des autres régions. Sur la base de cette étude, une collection-échantillon (“core collection”) de 47 génotypes a été constituée pour l’amélioration génétique. En Australie et en Nouvelle Zélande, on ne maintient que les types fourragers.

Sélection

Le lablab a fait l’objet de sélection à l’île Maurice en tant que légume vert. L’essentiel des travaux d’amélioration sur les types grimpants légumiers et les types buissonnants pour le légume sec a lieu en Inde, où plusieurs cultivars (par ex. ‘Co.9’ et ‘Co.12’) ont été mis sur le marché. Les qualités recherchées chez les cultivars améliorés sont la brièveté du cycle cultural, l’indifférence à la photopériode, l’homogénéité de la maturité et la résistance aux maladies. Ailleurs, l’amélioration génétique vise principalement l’emploi comme fourrage. On a obtenu des cultivars buissonnants à cycle court, indifférents à la photopériode et résistants aux maladies. ‘Highworth’ est un cultivar apprécié comme légume sec et plante fourragère dans le Queensland, en Australie. Il mûrit précocement et il produit bien dans des environnements très divers ; ses gousses ne s’égrènent pas, mûrissent à peu près en même temps et poussent au-dessus du feuillage en haut des tiges, ce qui facilite leur récolte. Les cultivars ‘Rongai’ et ‘Highworth’ sont des sélections issues de variétés locales et on les a cultivés partout sous les tropiques. La variété-population dont ‘Rongai’ a été tiré a une floraison tardive et a été trouvée à Rongai, au Kenya, près de l’équateur. Une fois que ‘Rongai’ a été importé en Afrique du Sud comme plante fourragère destinée à de grosses exploitations agricoles commerciales, de petits paysans se sont mis à le produire aussi comme légume vert et légume sec. Ces paysans ont poursuivi la sélection sur la base de la couleur des graines. Ce cultivar étant sensible à la photopériode, il fleurit tard, sa production de feuilles est élevée mais sa production de graines est tardive et en Afrique australe elle est menacée par les gelées précoces. ‘Endurance’, un cultivar mis tout récemment sur le marché australien, est le résultat de croisements entre ‘Rongai’ et un parent sauvage vivace. Un cultivar à graines blanches, ‘Koala’, a également été commercialisé en Australie.

Perspectives

Lablab purpureus est une espèce à usages multiples, utile comme légume vert, légume sec, fourrage, plante de couverture et engrais vert, mais ce sont des cultivars différents qui remplissent ces différents emplois. Sa robustesse en fait une plante intéressante pour les jardins familiaux, mais moins pour la production commerciale, car on dispose de légumineuses de meilleur goût et plus productives, comme Phaseolus vulgaris, Vigna unguiculata et Phaseolus lunatus L. La sélection de cultivars potagers de lablab doit donc porter surtout sur la qualité gustative, principalement la tendreté du tégument de la graine.

Comme légume sec et plante fourragère, elle n’a guère la faveur des cultivateurs d’Afrique tropicale, mais elle est prometteuse car ses rendements sont plus élevés que ceux du niébé et son spectre d’adaptabilité à des conditions écologiques variées est plus large que celui de n’importe quelle autre légumineuse. Elle mérite l’attention de la recherche agronomique et de la sélection. Si son énorme variabilité est utilisée, sa sélection pourrait s’avérer très payante.

Références principales

- Burkill, H.M., 1995. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 3, Families J–L. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 857 pp.

- Joshi, S.R., Sreekantaradhya, K.B., Shambulingappa, G., Shivashankar, G. & Jagannath, D.P., 1995. Genetic variation in pod characteristics in field bean (Lablab purpureus) and its relation to classification as subspecies. Crop Research (Hissar) 9(1): 78–80.

- Mackinder, B., Pasquet, R., Polhill, R. & Verdcourt, B., 2001. Leguminosae (Papilionoideae: Phaseoleae). In: Pope, G.V. & Polhill, R.M. (Editors). Flora Zambesiaca. Volume 3, part 5. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 261 pp.

- Murphy, A.M. & Colucci, P.E., 1999. A tropical forage solution to poor quality ruminant diets: a review of Lablab purpureus. Livestock Research for Rural Development 11(2). [Internet] http://www.cipav.org.co/lrrd. April 2004.

- National Academy of Sciences, 1979. Tropical legumes: resources for the future. National Academy of Sciences, Washington, D.C., United States. 331 pp.

- Pengelly, B.C. & Maass, B.L., 2001. Lablab purpureus (L.) Sweet - diversity, potential use and determination of a core collection of this multi-purpose tropical legume. Genetic Resources and Crop Evolution 48(3): 261–272.

- Shivashankar, G. & Kulkarni, R.S., 1989. Lablab purpureus L. (Sweet). In: van der Maesen, L.J.G. & Somaatmadja, S. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 1. Pulses. Pudoc, Wageningen, Netherlands. pp. 48–50.

- Skerman, P.J., 1977. Tropical forage legumes. FAO Plant Production and Protection Series No 1. Rome, Italy. 609 pp.

- USDA, 2002. USDA nutrient database for standard reference, release 15. [Internet] U.S. Department of Agriculture, Beltsville Human Nutrition Research Center, Beltsville Md, United States. http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp. June 2003.

- Wilding, J.H., 1974. Highworth, new lablab cultivars. Queensland Agricultural Journal 100: 281–284.

Autres références

- Allen, O.N. & Hamatova, E., 1973. IBP World Catalogue of Rhizobium Collections. International Biological Programme, London, United Kingdom. 282 pp.

- Biju, M.G., Prasanna, K.P. & Rajan, S., 2001. Genetic divergence in hyacinth bean. Vegetable Science 28(2): 163–164.

- Chifundera, K., 2001. Contribution to the inventory of medicinal plants from the Bushi area, South Kivu Province, Democratic Republic of Congo. Fitoterapia 72: 351–368.

- du Puy, D.J., Labat, J.N., Rabevohitra, R., Villiers, J.-F., Bosser, J. & Moat, J., 2002. The Leguminosae of Madagascar. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 750 pp.

- Duke, J.A., 1981. Handbook of legumes of world economic importance. Plenum Press, New York, United States, and London, United Kingdom. 345 pp.

- Fischler, M. & Wortmann, C.S., 1999. Green manures for maize-bean systems in eastern Uganda: Agronomic performance and farmers’ perceptions. Agroforestry Systems 47(1/3): 123–138.

- Haque, I. & Lupwayi, N.Z., 2000. Nitrogen fixation by annual forage legumes and its contribution to succeeding wheat in the Ethiopian Highlands. Journal of Plant Nutrition 23(7): 963–977.

- Ignacimuthu, S., Janarthanan, S. & Balachandran, B., 2000. Chemical basis of resistance in pulses to Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae). Journal of Stored Products Research 36(1): 89–99.

- Kochhar, S.L., 1981. Tropical crops: a textbook of economic botany. Macmillan, London, United Kingdom. 476 pp.

- Liu, C.J., 1996. Genetic diversity and relationships among Lablab purpureus genotypes evaluated using RAPD as markers. Euphytica 90(1): 115–119.

- Maass, B.L., Ayisi, K.K., Bopape, P.M., Usongo, M. & Pengelly, B.C., 2003. Appropriate germplasm facilitates new interest in neglected crops - the case of Lablab purpureus in the Limpopo Province, South Africa. Paper presented at the International Workshop of Underutilized Plant Species, 6–8 May 2003, Leipzig, Germany.

- McDonald, L.M., Wright, P. & MacLeod, D.A., 2001. Nitrogen fixation by lablab (Lablab purpureus) and lucerne (Medicago sativa) rotation crops in an irrigated cotton farming system. Australian Journal of Experimental Agriculture 41(2): 219–225.

- Messiaen, C.-M., 1989. Le potager tropical. 2nd Edition. Presses Universitaires de France, Paris, France. 580 pp.

- Morris, J.B., 1999. Legume genetic resources with novel ‘value added’ industrial and pharmaceutical use. In: Janick, J. (Editor). Perspectives on new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, United States. pp. 196–201.

- Morris, B., 2003. Bio-functional legumes with nutraceutical, pharmaceutical and industrial uses. Economic Botany 57: 254–264.

- Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997. World vegetables: principles, production and nutritive values. 2nd Edition. Chapman & Hall, New York, United States. 843 pp.

- Tindall, H.D., 1983. Vegetables in the tropics. Macmillan Press, London, United Kingdom. 533 pp.

- von Schaaffhausen, R., 1963. Dolichos lablab or hyacinth bean: its uses for feed, food and soil improvement. Economic Botany 17: 146–153.

- Westphal, E., 1974. Pulses in Ethiopia, their taxonomy and agricultural significance. Agricultural Research Reports 815. Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen, Netherlands. 263 pp.

- Williamson, J., 1955. Useful plants of Nyasaland. The Government Printer, Zomba, Nyasaland. 168 pp.

Sources de l'illustration

- Shivashankar, G. & Kulkarni, R.S., 1989. Lablab purpureus L. (Sweet). In: van der Maesen, L.J.G. & Somaatmadja, S. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 1. Pulses. Pudoc, Wageningen, Netherlands. pp. 48–50.

Auteur(s)

- A.A. Adebisi, Centre for Environment, Renewable Natural Resources Management, Research and Development (CENRAD), P.M.B. 5052, Jericho Hills, Ibadan, Nigeria

- C.H. Bosch, PROTA Network Office Europe, Wageningen University, P.O. Box 341, 6700 AH Wageningen, Netherlands

Citation correcte de cet article

Adebisi, A.A. & Bosch, C.H., 2004. Lablab purpureus (L.) Sweet. In: Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l’Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. Consulté le 31 mai 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U.