Introduction |

Cordia subcordata Lam.

- Protologue: Tab. encycl. 1: 421 (1792).

- Famille: Boraginaceae

Noms vernaculaires

- Noyer d’Océanie, faux-ébène (Fr).

- Sea trumpet, beach cordial, island walnut (En).

Origine et répartition géographique

Cordia subcordata est extrêmement répandu sur les côtes d’Afrique de l’Est, des îles de l’océan Indien, d’Asie tropicale, d’Australie et des îles de l’océan Pacifique. En Afrique tropicale, il se rencontre depuis le sud de la Somalie, au Kenya et en Tanzanie jusqu’au Mozambique, et même jusqu’aux Comores, à Madagascar et aux Seychelles. Il a été introduit à Maurice.

Usages

Bien qu’on ne fasse état d’aucun usage pour l’Afrique, le bois est utilisé en Asie tropicale pour la construction légère, les solives et les poteaux, les appontements, le mobilier, l’ébénisterie, les instruments de musique, les outils, les ustensiles, les caisses, les objets sculptés, les articles de fantaisie, les pirogues, les pagaies et le placage tranché. Il est tout indiqué pour les récipients et les ustensiles alimentaires car il ne donne pas de goût aux aliments. Il sert également de bois de feu.

Les graines sont comestibles. On mâche parfois les feuilles avec de la noix d’arec, et on en nourrit les cochons. On se sert des feuilles pour teindre les vêtements, les filets et les lignes de pêche en brun jaunâtre, ainsi qu’en médecine traditionnelle, pour soigner les piqûres de poissons venimeux par exemple. En Polynésie, l’écorce, les feuilles, les fleurs et les fruits sont employés en phytomédecine, tandis que l’écorce interne sert à la confection de paniers, de jupes de danse, de chapeaux et d’éventails. Cordia subcordata est planté en brise-vent et en haie vive, pour la protection côtière et comme arbre d’ornement. Les fleurs servent souvent à confectionner des colliers et des guirlandes.

Production et commerce international

Le bois n’est pas commercialisé en Afrique, mais dans les îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans d’autres îles de l’océan Pacifique, il est particulièrement apprécié et représente localement une source non négligeable de revenus.

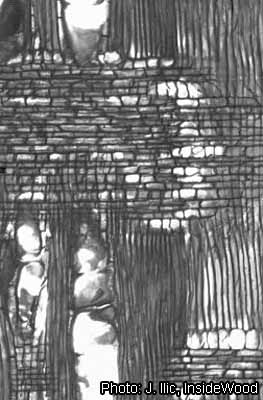

Propriétés

Le bois de cœur est brun pâle à brun foncé, souvent teinté de pourpre avec des stries brun foncé à presque noires, et se distingue nettement de l’aubier brun jaunâtre pâle. Il présente généralement un contrefil, le grain est moyennement fin. Le bois est assez brillant. C’est un bois moyennement léger, avec une densité de 470–650 kg/m³ à 15% d’humidité. Toutefois, le bois de Polynésie française est connu pour être plus lourd, puisqu’il a une densité de 740–850 kg/m³ à 12% d’humidité. Il sèche à l’air lentement, et le séchage doit être minutieux pour éviter les déformations. Les taux de retrait sont modérés ; de l’état vert à anhydre, ils sont de 3,1–4,5% dans le sens radial et de 4,9–8,9% dans le sens tangentiel. Une fois sec, le bois est stable en service.

A 12% d’humidité, le module de rupture est de 88–128 N/mm², le module d’élasticité de 12 300–18 100 N/mm², la compression axiale de 45–81 N/mm², le cisaillement de 3,5 N/mm², le fendage de 18 N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de 3, 1–5,9.

C’est un bois qui se scie et se travaille facilement tant à la main qu’à la machine. Il prend un beau fini d’une belle brillance si on utilise un enduit bouche-pores. Il n’est pas durable lorsqu’il est exposé aux intempéries, étant alors attaqué par les vrillettes, les capricornes, les termites et par les champignons responsables de la putréfaction, mais il est en revanche durable pour les menuiseries intérieures. Le bois de cœur est rebelle à l’imprégnation avec des produits de conservation, même en cas de traitement sous pression. Le bois est réputé brûler rapidement, et on peut y mettre le feu aisément en frottant 2 morceaux l’un contre l’autre.

Description

- Arbuste ou arbre de petite taille atteignant 15(–20) m de haut, sempervirent ; fût dépourvu de branches sur 8 m, souvent tortueux, jusqu’à 60(–100) cm de diamètre, sans contreforts ; surface de l’écorce lisse chez les jeunes arbres, se fissurant et s’écaillant chez les individus âgés, brune à brun foncé, écorce interne brun pâle, virant au brun verdâtre à l’air ; cime arrondie à irrégulière, à branches étalées ; rameaux légèrement côtelés, presque glabres, gris pâle.

- Feuilles alternes, groupées aux extrémités des rameaux, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole de 1,5–11 cm de long ; limbe largement ovale à largement elliptique ou presque rond, de 4–34 cm × 3–17 cm, généralement arrondi à la base, arrondi à aigu ou courtement acuminé à l’apex, papyracé quoique légèrement charnu, presque glabre, pennatinervé à environ 6 paires de nervures latérales.

- Inflorescence : cyme axillaire ou terminale atteignant 14 cm de long, à poils courts lorsque jeune, portant jusqu’à 20 fleurs.

- Fleurs bisexuées, régulières, hétérostylées ; pédicelle atteignant 0,5(–1) cm de long ; calice cylindrique à en entonnoir, de 1–2 cm de long, à 3–5 lobes de 2–5 mm de long ; corolle orange à rouge, quelquefois blanche, à tube en entonnoir de 2–3 cm de long et à 5–7 lobes étalés de 1,5–2,5 cm de long ; étamines insérées juste sous le milieu du tube de la corolle, de 3–8 mm de long ; ovaire supère, conique, d’environ 3 mm de long, glabre, style de 2–3 cm de long, deux fois bifide à 4 stigmates.

- Fruit : drupe ovoïde à presque globuleuse de 1,5–4 cm × 2–3 cm, glabre, jaune à rouge, devenant noirâtre, entièrement enveloppée par le calice persistant, à pulpe liégeuse et à noyau anguleux et côtelé contenant 1–2 graines.

- Graines allongées, de 10–13 mm de long, blanchâtres.

Autres données botaniques

L’arbre a une croissance rapide sur des stations moyennement fertiles et bien drainées. En Indonésie, des semis ont atteint 1–1,5 m de haut 10 mois après la plantation, 4–5 m au bout de 2 ans et en moyenne 7 m au bout de 4 ans avec un diamètre moyen de 6,5 cm. De grosses branches apparaissent souvent bas sur le tronc, formant une cime large et étalée. Cordia subcordata a un système racinaire étendu mais peu profond. Les fleurs sont probablement pollinisées par des insectes comme les abeilles. Des arbres de 3 ans peuvent déjà donner des fruits. Les fruits, liégeux, flottent sur l’eau et sont dispersés par les courants marins.

Cordia est un important genre pantropical, qui comprend environ 250 espèces, dont la plupart se rencontre dans le Nouveau Monde et près de 35 sont indigènes d’Afrique tropicale. C’est un genre variable dont on estime qu’il devrait être subdivisé en plusieurs genres.

Cordia caffra

Cordia caffra Sond. est présent dans le sud du Mozambique et à l’est de l’Afrique du Sud, souvent dans les forêts côtières et dans les broussailles des dunes, parfois à l’intérieur des terres dans la savane boisée et en lisière de forêts. On le trouve également au sud de Madagascar. C’est un arbuste ou un arbre de petite taille qui atteint 7(–20) m de haut. Le bois, brun pâle et moyennement lourd, est localement apprécié en construction, pour la confection de mobilier et de clôtures. Il se prête à la menuiserie, aux boiseries intérieures, à la construction nautique, à la confection de jouets, d’articles de fantaisie, de caisses et de cageots, de cuves, de placage et de contreplaqué. Il sert de bois de feu et pour la production de charbon de bois. Les fruits, de couleur orange, sont comestibles. Cordia caffra est un arbre ornemental plein de charme.

Ecologie

Dans bien des endroits, Cordia subcordata est une composante relativement courante de la végétation en bordure de plage, de la forêt secondaire et des fourrés à proximité du rivage. Il s’adapte aux vents forts chargés de sel. On le trouve essentiellement dans les régions où la pluviométrie est supérieure à 1500 mm/an et qui ne connaissent pas vraiment de saison sèche, mais également dans les régions où la pluviométrie annuelle est de 1000–1200 mm et qui sont caractérisées par une nette saison sèche. En général, la température annuelle moyenne est de l’ordre de 24–28°C. Cordia subcordata est normalement présent sur les sols sablonneux profonds, mais aussi sur les dunes de sable et souvent sur les sables coralliens qui recouvrent du calcaire. Il préfère les sols neutres à légèrement alcalins. Le sol peut renfermer une quantité modérée de sel. En Afrique de l’Est, Cordia subcordata se rencontre fréquemment sur les rivages maritimes, au-dessus du niveau supérieur des marées de vive-eau dans les endroits abrités.

Gestion

On compte 560–700 fruits par kg. En règle générale, on laisse les graines dans les fruits car il est difficile de les en retirer sans les abîmer. En Malaisie, les graines mettraient entre 19–62 jours pour germer, en comptant environ 25% de graines viables. Des chiffres en provenance d’Indonésie font état de graines fraîches dont la viabilité pourrait atteindre les 100%, contre 50% pour des graines ramassées par terre. On peut accélérer leur germination soit en faisant tremper les fruits dans l’eau une ou deux nuits soit en cisaillant leur extrémité. Si on les conserve à température ambiante, on fait tomber leur viabilité de 60% au départ à 40% au bout de 7 mois ; en revanche, les fruits séchés peuvent être conservés à l’abri de la chaleur et de l’humidité pendant un an moyennant une baisse infime de leur viabilité.

Dans les planches de semis, il est recommandé de recouvrir les fruits de 1,5–2 cm de terre. Les semis doivent être modérément arrosés. Dans l’est de la Polynésie, les graines sont semées dans des caisses de germination remplies de sable auquel est parfois mélangé de l’humus. Les semis doivent être cultivés dans un endroit bien aéré pour éviter les attaques fongiques. Ils peuvent être repiqués au champ lorsqu’ils ont 6–8 mois et qu’ils ont atteint 40–50 cm de haut. En Indonésie, c’est un espacement de 2,5 m × 1 m et de 2,5 m × 3 m qui est utilisé.

Cordia subcordata est classé comme espèce pionnière capable de pousser en plein soleil. Cependant, les arbres qui sont cultivés selon ce schéma ne se prêtent guère à la production de bois d’œuvre ; il est donc conseillé de planter les jeunes sujets à l’ombre partielle des autres arbres. S’ils ne tolèrent pas énormément l’ombre, ils peuvent toutefois se développer raisonnablement lorsque la lumière dépasse les 30% d’intensité relative. Il peut s’avérer nécessaire de pratiquer des dégagements fréquents, ainsi que des éclaircies ou encore des élagages. Pour ce qui est de la production de bois d’œuvre, des rotations de 60–70 ans sont préconisées. Le fût des spécimens âgés présente souvent une pourriture du cœur. Les larves du papillon Ethmia nigroapicella peuvent provoquer une grave défoliation des arbres.

Ressources génétiques

Etant extrêmement répandu, Cordia subcordata n’est pas susceptible d’être menacé d’érosion génétique. Cependant, par endroits, les grands spécimens se sont raréfiés en raison de l’exploitation intensive. Cordia subcordata a été reconnu comme espèce prioritaire pour la recherche génétique sur plusieurs îles de l’océan Pacifique.

Perspectives

Cordia subcordata est particulièrement méconnu en Afrique tropicale ; pourtant, il mérite que la recherche s’y intéresse davantage en raison des usages intéressants qui en sont faits en Asie tropicale et dans le Pacifique. En effet, il offre des possibilités dans le domaine de la production de bois d’œuvre de petite dimension adapté à la confection d’un artisanat local. Dans de nombreux endroits, c’est un bois prisé en sculpture pour son grain moyennement fin et ses beaux dessins. Cordia subcordata pourrait présenter un intérêt considérable pour la protection côtière. Des essais menés à Hawaii ont montré qu’il pourrait avoir un avenir dans la phytoremédiation des sols contaminés par les hydrocarbures. Avec ses magnifiques fleurs, Cordia subcordata est un bel arbre d’ornement destiné aux zones côtières, même s’il produit en abondance des fruits ronds et durs qui peuvent s’avérer dangereux pour les piétons.

Références principales

- Butaud, J.F., Gérard, J. & Guibal, D., 2008. Guide des arbres de Polynésie Française. Bois et utilisations. Editions au Vent des Isles, Tahiti. 617 pp.

- CAB International, 2005. Forestry Compendium. Cordia subcordata (cordia). [Internet] http://www.cabicompendium.org/ fc/datasheet.asp?CCODE= CORDSU. September 2009.

- Friday, J.B. & Okano, D., 2006. Cordia subcordata (kou). Species profiles for Pacific island agroforestry. [Internet] http://www.traditionaltree.org. September 2009.

- Verdcourt, B., 1991. Boraginaceae. In: Polhill, R.M. (Editor). Flora of Tropical East Africa. A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands. 125 pp.

- Warfa, A.M., 1988. Cordia (Boraginaceae) in NE tropical Africa and tropical Arabia. Acta Universitatis Upsaliensis 174, Uppsala, Sweden. 78 pp.

Autres références

- Feuillet, C. & Bosser, J., 2005. Boraginacées. In: Autry, J.C., Bosser, J. & Ferguson, I.K. (Editors). Flore des Mascareignes. Famille 121–126. Institut de Recherche Scientifique pour le Développement, Paris, France, Mauritius Sugar Industry Research Institute, Mauritius & Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 39 pp.

- Klapwijk, N., 2003. Cordia caffra. [Internet] South African National Biodiversity Institute, Kirstenbosch, South Africa. http://www.plantzafrica.com/ plantcd/cordiacaf.htm. October 2009.

- Martins, E.S. & Brummitt, R.K., 1990. Boraginaceae. In: Launert, E. & Pope, G.V. (Editors). Flora Zambesiaca. Volume 7, part 4. Flora Zambesiaca Managing Committee, London, United Kingdom. pp. 59–110.

- Sun, W.H., Lo, J.B., Robert, F.M., Ray, C. & Tang, C.S., 2004. Phytoremediation of petroleum hydrocarbons in tropical coastal soils. I. selection of promising woody plants. Environmental Science and Pollution Research International 11(4): 260–266.

- Thulin, M., 2006. Boraginaceae. In: Thulin, M. (Editor). Flora of Somalia. Volume 3. Angiospermae (cont.). Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. p. 31–60.

- Wong, W.C. & Sudo, S., 1995. Cordia L. In: Lemmens, R.H.M.J., Soerianegara, I. & Wong, W.C. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 5(2). Timber trees: Minor commercial timbers. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. pp. 147–152.

Sources de l'illustration

- Wong, W.C. & Sudo, S., 1995. Cordia L. In: Lemmens, R.H.M.J., Soerianegara, I. & Wong, W.C. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 5(2). Timber trees: Minor commercial timbers. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. pp. 147–152.

Auteur(s)

- E.A. Obeng, Forestry Research Institute of Ghana (FORIG), University P.O. Box 63, KNUST, Kumasi, Ghana

Consulté le 31 mai 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U.