Combretum indicum (PROTA)

Introduction |

- Protologue : Useful Pl. Dominica, West Indies 277 (1998).

- Famille : Combretaceae

- Nombre de chromosomes : 2n = 22, 24, 26

Synonymes

- Quisqualis indica L. (1762).

Noms vernaculaires

- Badamier, badamier sauvage, liane vermifuge (Fr).

- Rangoon creeper, Rangoon jasmine, Chinese honeysuckle, drunken sailor (En).

Origine et répartition géographique

Combretum indicum est originaire d’Asie tropicale. On ne sait toujours pas s’il est indigène en Afrique de l’Est ou s’il y a été introduit il y a longtemps. Il est de nos jours couramment cultivé dans toutes les régions tropicales et subtropicales, principalement comme plante ornementale, et s’est naturalisé dans de nombreux endroits.

Usages

Les fruits et les graines amers, à moitié mûrs, sont largement connus comme vermifuge et sont utilisés comme tel, généralement en décoction, particulièrement pour traiter l’ascaridiase. A forte dose ils provoquent des nausées, des vomissements, le hoquet et même la perte de conscience. Les graines des fruits mûrs séchés sont utilisées pour diminuer les vomissements, et les racines en décoction sont également prises comme vermifuge. Bien que les graines soient souvent appliquées pour arrêter la diarrhée, une huile extraite des graines a des propriétés purgatives. Le jus des feuilles ou les graines, macérées dans l’huile, sont appliqués en externe pour traiter les furoncles, les ulcères, les infections cutanées parasitaires et la fièvre. Différentes préparations à base de cette plante sont utilisées en externe et en interne pour soulager les douleurs. Dans les îles de l’océan Indien, la décoction de feuilles est utilisée pour le bain des enfants ayant de l’eczéma.

En Asie tropicale, Combretum indicum est considéré comme une importante plante médicinale. Dans les Philippines, les fruits sont mastiqués comme remède contre la toux, et les fruits et les graines broyés sont appliqués en externe pour atténuer les néphrites. Au Vietnam, la décoction de racines se prend contre le rhumatisme. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les hommes et les femmes consomment les plantes quotidiennement comme moyen de contraception.

Combretum indicum est couramment cultivé comme plante ornementale, souvent planté en haie ou sur un support. En Afrique de l’Ouest, les tiges longues et souples sont utilisées pour la vannerie, pour faire des parcs à poissons et des nasses. On signale que les graines mûres seraient douces et agréables à manger si on élimine le tégument. On signale également que les fleurs sont comestibles, bien qu’elles n’aient aucun goût, et qu’elles peuvent être mélangées dans des salades pour ajouter de la couleur. En Indonésie, les très jeunes pousses sont consommées crues ou cuites à la vapeur.

Production et commerce international

En Asie tropicale, les fruits séchés de Combretum indicum sont vendus dans de petites pharmacies. La plante est vendue sur Internet à des fins ornementales à US$ 15 (cultivar à fleurs simples) ou jusqu’à US$ 40 (cultivar à fleurs doubles).

Propriétés

Les graines contiennent comme principal constituant l’acide quisqualique, un dérivé du 1,2,4-oxadiazolidin-3,5-dione, et l’acide arachidique comme composant secondaire. La présence de trigonelline n’a pas été confirmée dans tous les essais. L’huile des graines brun pâle contient de l’acide oléique, de l’acide palmitique, de l’acide stéarique, de l’acide linoléique, de l’acide myristique et de l’acide arachidonique. Des fruits, on a isolé de l’α-xylofuranosyluracile et des triterpénoïdes (le clérostérol, l’acide bétulinique et le méthylursolate). Les fleurs sont riches en pélargonidine-3-glucoside et en rutine, des hétérosides flavonoïdes. Les feuilles et l’écorce de tige sont riches en tanins. De la rutine a également été isolée des feuilles. De la tige feuillée, on a isolé plusieurs diphénylpropanoïdes, et également du kaempférol et des triterpénoïdes (l’acide arjunolique, la 23,24-dihydrocucurbitacine F et la 25-O-acétyl-23,24-dihydro-cucurbitacine F).

L’acide quisqualique montre des activités vermifuges nettes. Ce principe actif ressemble quelque peu aux actions d’un autre vermifuge, l’α-santonine. En Chine, les graines de Combretum indicum sont utilisées comme remède de substitution pour l’α-santonine. Dans des tests de dépistage, des parties du fruit, par ex. la gomme isolée du fruit, n’ont pas présenté d’activité vermifuge. Par ailleurs, l’acide quisqualique a montré des effets excitants sur des neurones mis en culture et sur de nombreux modèles animaux. Il provoque différents types de crises d’épilepsie limbique et la nécrose des neurones.

Dans un test de recherche de composés anticancéreux actifs, la 25-O-acétyl-23,24-dihydro-cucurbitacine F a montré une activité cytotoxique significative in vitro. Un extrait de fleurs s’est avéré avoir un effet significatif et dose-dépendant sur des modèles anti-inflammatoires aigus et chroniques chez des rats Wistar. Un extrait méthanolique de fleurs a inhibé l’acétylcholinestérase in vitro. Un extrait de fleurs fraîches ou séchées était composé d’une grande quantité de polyphénols et a montré une activité antioxydante modérée in vitro. Une recherche pharmacologique sur la fraction chloroforme d’un extrait aqueux chaud a fait ressortir que cette fraction inhibe la phosphodiestérase de l’AMP cyclique d’environ 80%.

Les diphénylpropanoïdes isolés de la tige feuillée ont montré une faible activité antibactérienne contre plusieurs souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méthicilline et résistantes à plusieurs médicaments. L’extrait de graines a présenté des effets anticoccidiens modérés sur Eimeria tenella chez les volailles.

Différents extraits des parties aériennes ont montré des activités antifongiques, antivirales et anti-appétentes faibles à modérées dans une série d’essais. Ils avaient également une faible activité larvicide contre des larves d’Aedes aegypti.

Description

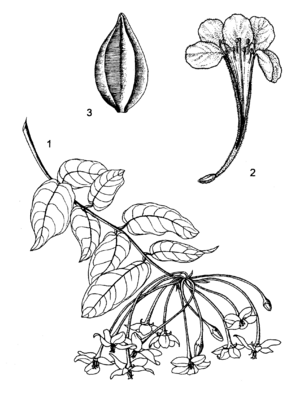

- Liane ligneuse atteignant 20 m de long, jeunes rameaux à poils courts denses ou clairsemés, rarement légèrement glanduleux.

- Feuilles opposées ou presque opposées, simples et entières ; stipules absentes ; pétiole jusqu’à 1 cm de long, persistant et durcissant après la chute de la feuille et ressemblant à un éperon en forme d’épine ; limbe elliptique ou oblong-elliptique, de 5–18,5 cm × 2,5–9 cm, apex acuminé, base arrondie ou presque cordée, densément couvert de poils courts à presque glabre, papyracé, finement verruqueux, pennatinervé à 5–7 paires de nervures latérales.

- Inflorescence : épi terminal et axillaire, de 2–5(–10) cm de long, formant parfois une panicule feuillée, bractées lancéolées ou elliptiques, de 6–10 mm de long, apex acuminé.

- Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, sessiles, parfumées la nuit ; réceptacle constitué de 2 parties, la partie inférieure de 3–4 mm de long, à poils courts, la partie supérieure étroitement tubuleuse, s’élargissant légèrement à l’apex, de 6–8 cm de long, à poils courts denses ou clairsemés ; sépales triangulaires, minuscules ; pétales libres, oblongs à oblongs-ovales, atteignant 2,5 cm × 1,3 cm, apex arrondi à aigu, en étoile, blancs devenant roses puis rouges à rouge foncé sur la face intérieure ; étamines 10, en 2 rangs, insérées à proximité de l’embouchure de la partie supérieure du réceptacle, de 7–8 mm de long ; ovaire infère, 1-loculaire, style atteignant 2,5 mm de long, en partie adné au tube.

- Fruit : nucule à 5 ailes, ovale-elliptique, de 2,5–4 cm × 1–1,2 cm, à 5 angles aigus, ailes de 1–2 mm de large, trapues, à stipe de 0,5–1 mm de long, brun rougeâtre, indéhiscente, à 1 graine.

- Plantule à germination hypogée.

Autres données botaniques

Combretum est un genre très vaste, comprenant environ 250 espèces réparties dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Environ 140 espèces existent en Afrique tropicale ; environ 20 espèces sont endémiques de Madagascar. Combretum indicum était autrefois inclus dans Quisqualis, un genre présent en Afrique tropicale et en Asie. Après une révision, les 6 espèces africaines de Quisqualis ont été transférées à Combretum, bien que ce transfert soit controversé par certains taxinomistes. Plusieurs autres espèces de Combretum, autrefois incluses dans Quisqualis, ont également des usages médicinaux.

Combretum latialatum

Combretum latialatum Engl. ex Engl. & Diels (synonyme : Quisqualis latialata (Engl. ex Engl. & Diels) Exell) est présent au Nigeria, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo et en R.D. du Congo. Au Gabon, au Congo et en R.D. du Congo, la décoction de feuilles est prise pour traiter la diarrhée, la dysenterie, les vers intestinaux, les douleurs costales et la stérilité chez les femmes. Le jus des feuilles est appliqué sur les hémorroïdes. La poudre de feuille ou d’écorce est consommée pour traiter l’hématurie. La décoction de racine ou le jus de la plante est absorbé comme boisson pour traiter la toux et la tuberculose. Le jus des feuilles est appliqué sur les blessures comme aide à la cicatrisation.

Combretum hensii

Combretum hensii Engl. & Diels (synonyme : Quisqualis hensii (Engl. & Diels) Exell) se rencontre au Congo, en R.D. du Congo et au nord de l’Angola, et il a des usages similaires à ceux de Combretum latialatum. Il est également considéré comme un mellifère de bonne qualité.

Croissance et développement

Combretum indicum est une plante grimpante vigoureuse, et sa floraison peut être observée toute l’année si les températures restent assez élevées et s’il y a suffisamment d’eau. Il fleurit principalement sur les tiges nouvelles. Les tiges s’enroulent vers la gauche.

Les fleurs, qui s’ouvrent au crépuscule, sont initialement blanches mais virent progressivement au rose puis au rouge le jour suivant. Dans l’intervalle, la fleur qui était orientée vers le haut ou à l’horizontale devient retombante. Pendant la nuit, les fleurs blanches sont visitées par les sphinx, le jour les fleurs roses et rouges sont visitées par de nombreux pollinisateurs tels que des abeilles (solitaires ou non), des mouches et des colibris. Chaque fleur dure 3 jours ; la plus grande partie du nectar est présente au matin du premier jour. L’inflorescence n’ouvre généralement que quelques nouvelles fleurs en même temps, plusieurs couleurs sont donc toujours présentes sur une plante. Les plantes qui fructifient sont rares à de nombreux endroits. Les fruits flottent sur l’eau douce et l’eau de mer, et sont disséminés de cette façon.

Ecologie

Combretum indicum est présent en savane arbustive et en savane arborée, en lisière de forêt, le long des berges de cours d’eau, également dans des milieux perturbés, dont les abords de routes, les terrains vagues, les rizières et les voies ferrées, du niveau de la mer jusqu’à 1800 m d’altitude.

Il préfère l’ensoleillement direct, mais tolère un léger ombrage. Une fois établi, il est relativement tolérant à la sécheresse, au sel et à l’immersion temporaire. Combretum indicum est considéré comme ne tolérant pas le froid, mais des plantes bien établies peuvent survivre à une période de gel occasionnel jusqu’à environ –8°C. Combretum indicum pousse sur de nombreux types de sols, mais de préférence s’ils sont bien drainés.

Multiplication et plantation

Combretum indicum peut se multiplier par graines, par boutures de tige, par marcottage aérien et par drageons. Les graines germent facilement lorsqu’elles sont fraîches. Les boutures de tige s’enracinent difficilement, et on obtient les meilleurs résultats avec des boutures de 2 ans à au moins 3 nœuds, plantées en sols sableux avec un ajout de limon. Après 1 mois, un bon système racinaire se développe. Dans du sable grossier, les boutures ont montré un taux de réussite d’environ 50% en matière d’enracinement ; l’adjonction d’une hormone d’enracinement en augmente l’efficacité.

Gestion

Combretum indicum peut être entretenu comme un grand arbuste par un élagage intelligent. On peut également le faire pousser sur un treillage ou une paroi. Il préfère un sol fertile riche en humus, et une fertilisation régulière est nécessaire pour une floraison optimale.

Aux Philippines, Combretum indicum a été planté à des fins médicinales à un espacement de 2–3 m × environ 4 m avec un treillage de 1,5 m de haut le long des rangs.

Maladies et ravageurs

Combretum indicum est l’hôte d’une grande variété d’insectes, dont des pucerons, des cochenilles et des chenilles, aussi bien que des nématodes, des champignons et différents virus infestant les cultures. Ces ravageurs et maladies sont principalement connus dans les pays asiatiques, mais plusieurs de ces problèmes existent probablement également en Afrique tropicale.

Récolte

Les fruits peuvent être récoltés à moitié mûrs à des fins médicinales, lorsqu’ils sont encore amers. Les fruits mûrs sont prêts à être récoltés lorsqu’ils ont viré au brun-rougeâtre.

Traitement après récolte

Les fruits mûrs sont séchés à l’air pendant un mois jusqu’à atteindre une humidité de moins de 10%. Les fruits immatures doivent être soigneusement vérifiés en termes de parasitisme. Les fruits séchés peuvent être conservés pendant 1 an, mais les effets du stockage sur la teneur en acide quisqualique ne sont pas encore connus.

Ressources génétiques

Combretum indicum est généralement planté comme ornementale dans toutes les régions tropicales et subtropicales, et il n’est pour cette raison pas menacé d’érosion génétique. Il est considéré comme envahissant en Australie et sur plusieurs îles de l’océan Pacifique.

Sélection

Combretum indicum a des fleurs de taille et de forme très variables et plusieurs variétés ont été distinguées en Asie tropicale.

L’autorité internationale d’enregistrement des cultivars (ICRA) pour Quisqualis est l’American Association of Botanical Gardens and Arboreta, Etats-Unis. Cependant, aucun cultivar ornemental n’a encore été enregistré.

Quelques types ont été distingués, dont un à pétales blancs et sans odeur, et “Thai double flower”, qui a 10 pétales, parfois plus, en raison d’étamines pétaloïdes. Il a également des feuilles plus épaisses.

Perspectives

Les perspectives pour les graines de Combretum indicum comme vermifuge sont limitées, en raison des effets secondaires toxiques de l’acide quisqualique. Comme il montre une faible activité antifongique et antibactérienne in vitro, son usage traditionnel pour arrêter les infections n’a pas été confirmé.

L’espèce est intéressante pour sa valeur ornementale, bien que dans de petits jardins la plante a besoin d’être élagué régulièrement car elle est très vigoureuse.

Références principales

- Aguilar, N.O., 1999. Quisqualis L. In: de Padua, L.S., Bunyapraphatsara, N. & Lemmens, R.H.M.J. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 12(1). Medicinal and poisonous plants 1. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. pp. 421–424.

- Burkill, H.M., 1985. The useful plants of West Tropical Africa. 2nd Edition. Volume 1, Families A–D. Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom. 960 pp.

- Efferth, T., Kah, S., Paulus, K., Adams, M., Rauh, R., Boechzelt, H., Hao, X., Kaina, B. & Bauer, R., 2008. Phytochemistry and pharmacogenomics of natural products derived from traditional chinese medicine and Chinese materia medica with activity against tumor cells. Molecular Cancer Therapeutics 7(1): 152–161.

- Gurib-Fakim, A. & Brendler, T., 2004. Medicinal and aromatic plants of Indian Ocean Islands: Madagascar, Comoros, Seychelles and Mascarenes. Medpharm, Stuttgart, Germany. 568 pp.

- Gurib-Fakim, A., Guého, J. & Bissoondoyal, M.D., 1995. Plantes médicinales de Maurice, tome 1. Editions de l’Océan Indien, Rose-Hill, Mauritius. 495 pp.

- Neuwinger, H.D., 2000. African traditional medicine: a dictionary of plant use and applications. Medpharm Scientific, Stuttgart, Germany. 589 pp.

- Sweta, S., Shubhad, K., Purnima, G., Pandey, F.K. & Tripti, B., 2011. Comparative screening of antibacterial and antifungal activities of some weeds and medicinal plants leaf extracts: an in-vitro study. Environment and Ecology 29(3A): 1351–1354.

- Wickens, G.E., 1973. Combretaceae. In: Polhill, R.M. (Editor). Flora of Tropical East Africa. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London, United Kingdom. 99 pp.

- Yashraj, Y., Mohanty, P.K. & Kasture, S.B., 2011. Anti-inflammatory activity of hydroalcoholic extract of Quisqualis indica Linn. flower in rats. International Journal of Pharmacy and Life Sciences 2(8): 977–981.

- Yashraj, Y., Mohanty, P.K. & Kasture, S.B., 2011. Evaluation of immunomodulatory activity of hydroalcoholic extract of Quisqualis indica Linn. flower in Wistar rats. International Journal of Pharmacy and Life Sciences 2(4): 687–694.

Autres références

- Chen, D.X., Cai, B.P., Dong, J.W. & Cheng, M.L., 2000. Cutting propagation techniques for Quisqualis indica. Journal of Zhejiang Forestry College 17(4): 384–388.

- Eisikowitch, D. & Rotem, R., 1987. Flower orientation and color change in Quisqualis indica and their possible role in pollinator partitioning. Botanical Gazette 148: 175–179.

- Eloff, J.N., 1999. The antibacterial activity of 27 southern African members of the Combretaceae. South African Journal of Science 95: 148–152.

- Jahan, F., Rahman, M.S., Rahman, M.M., Gibbons, S., Masud, M.M., Sadhu, S.K., Hossein, M., Hasan, C.M. & Rashid, M.A., 2009. Diphenylpropanoids from Quisqualis indica Linn. and their antistaphylococcal activity. Latin American Journal of Pharmacy 28(2): 279–283.

- Jordaan, M. & van Wyk, A.E., 2011. Generic status of Quisqualis (Combretaceae), with notes on the taxonomy and distribution of Q. parviflora. Bothalia 41(1): 161–169.

- Latham, P., 2005. Some honeybee plants of Bas-Congo Province, Democratic Republic of Congo. DFID, United Kingdom. 167 pp.

- Thein, K., Myint, W., Myint, M.M., Aung, S.P., Khin, M., Than, A. & Bwin, M., 1995. Preliminary screening of medicinal plants for biological activity based on inhibition of cyclic AMP phosphodiesterase. International Journal of Pharmacognosy 33(4): 330–333.

- Wetwitayaklung, P., Limmatvapirat, C., Phaechamud, T. & Keokitichai, S., 2007. Kinetics of acetylcholinesterase inhibition of Quisqualis indica Linn. flower extract. Silpakorn University Science and Technology Journal 1(2): 20–28.

- Wetwitayaklung, P., Phaechamud, T., Limmatvapirat, C. & Keokitichai, S., 2008. The study of antioxidant activities of edible flower extracts. Acta Horticulturae 786: 185–191.

- oun, H.J. & Noh, J.W., 2001. Screening of the anticoccidial effects of herb extracts against Eimeria tenella. Veterinary Parasitology 96(4): 257–263.

Afriref references

Sources de l’illustration

- Aguilar, N.O., 1999. Quisqualis L. In: de Padua, L.S., Bunyapraphatsara, N. & Lemmens, R.H.M.J. (Editors). Plant Resources of South-East Asia No 12(1). Medicinal and poisonous plants 1. Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands. pp. 421–424.

Auteur(s)

- A. Gurib-Fakim, Faculty of Science, University of Mauritius, Réduit, Mauritius

Basé sur PROSEA 12(1): ‘Medicinal and poisonous plants 1’.

Citation correcte de cet article

Gurib-Fakim, A., 2012. Combretum indicum (L.) DeFilipps. In: Schmelzer, G.H. & Gurib-Fakim, A. (Editeurs). Prota 11(2): Medicinal plants/Plantes médicinales 2. PROTA, Wageningen, Pays Bas. Consulté le 3 avril 2025.

- Voir cette page sur la base de données Prota4U